chroniques

La mémoire silencieuse des temps néolithiques – Par Adnan Debbarh

Dans les manuels, l’histoire commence souvent avec Carthage ou Rome. Mais sous les collines arides et les vallées fertiles du Maroc dort un héritage plus ancien, plus profond

Bien avant que le Maroc n’entre dans les récits impériaux ou religieux, il y eut un temps dense, long, fertile : celui du Néolithique. Mille fois ignoré, ce socle silencieux a pourtant façonné les premiers gestes de la civilisation sur cette terre. Adnan Debbarh s’attache ici à rattacher l’histoire à son vrai cours et raconte comment là où l’histoire officielle commence avec Carthage ou l’islam, des peuples anonymes avaient déjà inventé l’agriculture, le deuil, l’astronomie, la beauté. Sous les pierres, les silences, les vestiges d’un monde sans palais ni épées, dort une souveraineté autochtone longtemps niée.

Avant les dieux, il y eut la pierre. Avant les empires, il y eut le geste.

Il est des époques qu’on préfère taire. Non parce qu’elles manquent de preuves, mais parce qu’elles dérangent l’ordre des récits. Le Néolithique marocain appartient à cette catégorie des temps effacés — ces millénaires entiers qu’on a relégués entre la préhistoire et l’avènement de l’étranger, comme si le Maroc n’avait rien vécu entre le silex et l’arrivée des Phéniciens.

Une mémoire néolithique effacée

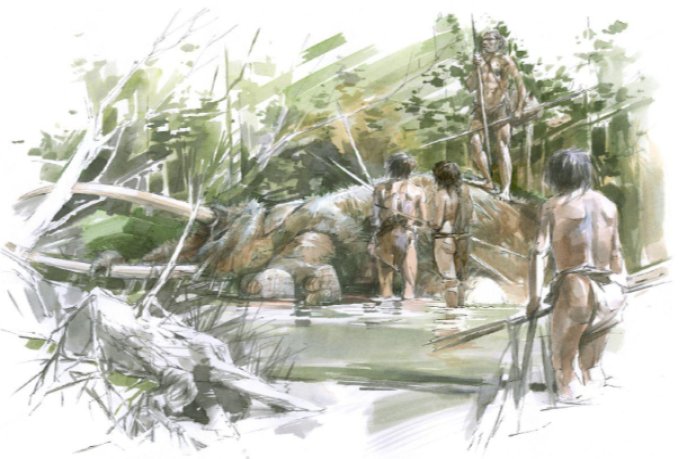

Pourtant, entre -6000 et -2000 avant notre ère, s’est déployé un monde complet, riche, complexe. Un laboratoire d’humanité qui structure encore, en silence, notre rapport au temps, à la terre, aux morts, à la mémoire.

Dans les manuels, l’histoire commence souvent avec Carthage ou Rome. Mais sous les collines arides et les vallées fertiles du Maroc dort un héritage plus ancien, plus profond : celui des premiers bâtisseurs de sens, de ceux qui ont appris à vivre avec la nature sans la dominer, à créer sans monumentalité, à tisser l’humain dans la durée.

Ceux qui, sans épées ni palais, inventèrent l’avenir.

Les sociétés néolithiques du Maroc n’étaient ni des ébauches ni des interstices. Elles formaient des mondes à part entière, porteurs de gestes, de symboles, de savoirs. Elles ne vivaient pas dans l’attente d’une influence venue d’ailleurs : elles pensaient déjà l’habiter, le mourir, l’échanger, le raconter.

Lire aussi : Repenser l'Histoire, refonder le récit national – Par Adnan Debbarh

À Skhirat-Rouazi, les fouilles de l’archéologue Youssef Bokbot ont exhumé des maisons en pisé vieilles de 7 000 ans. Chaque habitat, divisé en espaces dédiés (cuisine striée de cendres, atelier truffé de lames de silex), révèle une société déjà spécialisée. Les murs, enduits d’argile et gravés de chevrons, prouvent que le beau précéda le pouvoir : le souci esthétique précéda la volonté de dominer.

Plus au nord, Kach Kouch, près de Tétouan, dévoile les premières traces d’un urbanisme organique : fondations de pierre, foyers centraux, silos à grains creusés dans le calcaire. La maison néolithique, rectangulaire et cloisonnée, n’est pas un abri — c’est une architecture politique, où l’espace se partage entre le clan et le sacré.

L’intelligence des origines

À Taforalt, la grotte des Pigeons, dans l’Oriental, livre des sépultures collectives millénaires. Des squelettes en cercle, entourés d’ocre rouge, de colliers en coquillages Venus verrucosa venus de Méditerranée, et d’outils en os polis. Ces morts ne sont pas des reliques, mais des témoins : leur disposition rituelle révèle une pensée symbolique antérieure aux pyramides d’Égypte.

À El Mnasra, près de Témara, les morts ne sont pas enterrés — ils sont réinventés. Des crânes surmodelés, recouverts de plâtre et peints à l’ocre, transforment les ancêtres en masques de mémoire. Ces visages d’argile, cousins de ceux de Jéricho ou Çatalhöyük, disent une vérité universelle : la peur de l’oubli est le premier moteur du sacré. Les morts ne sortent pas du monde, ils y changent simplement de fonction.

Dans les plaines atlantiques, Oued Beht raconte une révolution silencieuse : des meules en basalte usées par l’orge, des faucilles en silex aux tranchants micro-dentelés. Ici, des agriculteurs inconnus domestiquèrent des légumineuses sauvages 3 000 ans avant J.-C., irriguant leurs champs grâce à des canaux invisibles —une innovation née des contraintes du terrain, sans modèle importé — preuve d’une intelligence locale

Une innovation 100 % locale, d’hommes et de femmes qui, sans dettes envers Rome ou Bagdad, cultivaient l’avenir.

Les jarres à fond conique, quant à elles, ne stockent pas que le grain. Gravées de spirales — symboles de l’eau éternelle chez les Amazigh —, elles sacralisent l’échange. Ces spirales, comme celles gravées à Jbel Irhoud sur des outils vieux de millénaires, disent une permanence : le temps n’est pas linéaire, mais cyclique.

Même les pesons de tissage en terre cuite, trouvés par centaines, racontent une révolution douce : celle du corps vêtu, de la laine transformée en armure contre le froid et le regard.

Ces sociétés ne se limitaient pas à survivre — elles contemplaient les étoiles. À Adrar n’Metgourine (Anti-Atlas), un alignement de pierres dressées pourrait pointer vers le lever du solstice d’hiver. Ailleurs, des gravures rupestres de bovidés auréolés de disques solaires suggèrent une liturgie des saisons.

Lire aussi : JBEL IRHOUD : QUAND LE MAROC PENSAIT DÉJÀ L’HUMANITÉ – PAR ADNAN DEBBARH

Le temps n’était pas linéaire, mais cyclique — une spirale sans fin scandée par les pluies, les semailles, les accouchements. Les figurines féminines aux hanches larges, découvertes près des silos, ne célèbrent pas la fertilité : elles l’incarnent. Chacune est un contrat entre les vivants et la terre, une assurance contre la famine.

Et pourtant, ce monde ne figure pas dans notre mémoire officielle. Nos enfants apprennent que l’histoire commence avec les Phéniciens, puis renaît avec l’islam.

Comme si six millénaires d’intelligence autochtone — irrigation, rites, astronomie — n’étaient qu’un prologue.

Une souveraineté enracinée dans la pierre

Ce silence est un legs empoisonné de la colonisation française, qui voulait voir dans le Maghreb préislamique une « terre sans hommes ». Or, le Néolithique marocain fut l’exact contraire : un foyer de créativité égalant ceux du Nil ou de Mésopotamie. Les preuves existent. Mais les reconnaître, c’est accepter que notre souveraineté culturelle plonge ses racines bien avant Juba II, le roi romanisé, ou Saint Augustin, devenu figure tutélaire d’une mémoire chrétienne façonnée par Rome.

Ignorer cette ère, c’est nier une part de notre souveraineté culturelle. Les Néolithiques ne nous ont légué ni palais ni lois écrites. Mais ils nous ont transmis des gestes-fondements :

Nommer le vivant, en domestiquant l’amandier sauvage, ancêtre de ceux qui fleurissent aujourd’hui dans le Souss. Ils ont tracé une frontière entre nature et culture.

Dompter le temps, en calant les semailles sur le cycle de Sirius, étoile clé du ciel amazigh.

Sacraliser l’invisible, en enterrant leurs morts avec des graines d’orge — promesse de résurrection végétale.

Ces femmes et ces hommes ont pensé l’espace, habité le ciel, enfoui les morts comme des promesses, lié la matière au sens. Ils sont les architectes silencieux de ce que nous sommes devenus.

Le Néolithique n’est pas un entre-deux. C’est un monde en soi. Il est la première architecture mentale du Maroc.

Redécouvrir ces « premiers Marocains », c’est libérer le récit national d’un oubli stratégique. C’est réapprendre à regarder sous nos pas, dans la poussière, le calcaire, le pollen. Là où l’humain marocain s’est d’abord levé pour bâtir, transmettre et croire.

Car à mesure que l’on s’approche de l’époque islamique, une autre continuité se dévoile : celle des matrices préislamiques de notre culture.