Culture

Après un long et ''délicieux combat'' artistique, Mohamed BENNANI, dit Moa, nous a ‘’quittés’’ – Par Abdejlil Lahjomri

Mohamed Bennani refuse d’être le copiste de la réalité. A cause de ce refus, le figuratif le tentera peu.

Moa Bennani, dit Moa, ne nous a pas quittés. Les grands en général et, parmi eux, les artistes en particulier, laissent derrière eux les traces indélébiles de leur talent qui les rappellera à notre souvenir exposé à l’oubli. Abdejlil Lahjomri, Secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume, avait, dans le Quid.ma, consacré une série d’articles à L’Ailleurs de nos peintres. Deux ont été exclusivement réservés à Moa Bennani, reprenant son itinéraire, relatant son originalité, racontant son imagination féconde et effervescente, fixant sa pérégrination dans l’univers fascinant de la peinture qu’il a marqué de son empreinte colorée et flamboyante autant que ses congénères Mohamed Melihi, Farid Belkahia ou encore Mohamed Chebaa. En hommage à l’artiste le Quid reproduit ces textes

Est-il peintre ? Est-il sculpteur ? Est-il tout simplement « ouvrier intellectuel », un « matiériste » comme il se définit lui-même

Faire muer deux poutres en femmes, l’une noire, DADA, et une autre blanche, YACOUT. Il faut un œil particulier et une imagination féconde et effervescente pour aller fantasmer les servantes de son enfance sur du bois pourri. Et il faut l’esprit aiguisé de Abdejlil Lahjomri pour aller chercher du sens et du beau dans les interstices de la création d’un peintre qui occupe une place à part dans la scène plastique marocaine. Un regard à la fois acéré et affectueux. C’est le pari qu’a tenu dans cette critique le secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume. Un texte qui se boit comme du lait. Ou comme autre chose.

Le ‘’matiériste’’

L’œuvre de Mohamed BENNANI est le fruit d’un combat. C’est ce qu’il répondait à un questionnaire où il confessait qu’il était en lutte perpétuelle avec la matière. Il avouait cependant dans le même entretien que ce «combat » avait cédé la place à une sérénité plus propice à son effort créateur. « Délicieux » serait donc le mot juste qui qualifierait (le jour de notre rencontre) l’état d’esprit d’un artiste qui reste une énigme dans le paysage pictural marocain.

Est-il peintre ? Est-il sculpteur ? Est-il tout simplement « ouvrier intellectuel », un « matiériste » comme il se définit lui-même, fasciné par Antoni TAPIES, qu’il considère comme son maître à peindre et qui lui aussi se disait tel. Il est tout cela à la fois, mais en disant tout cela on dit peu de choses à propos d’une œuvre surprenante, qui se dérobe comme la réalité se dérobe à l’artiste qui la voit disparaître et s’éclipser à chaque regard. «Je ne peins pas la réalité, je peins l’expression de la réalité ». Il peint ce que cette réalité raconte, qui n’est qu’illusion, mais c’est cette illusion qu’il tente de « fixer » et de rendre captive dans ses toiles.

Mohamed Bennani refuse d’être le copiste de cette réalité. A cause de ce refus, le figuratif le tentera peu. En bon élève de l’école de Tétouan et en bon disciple de Mario Bertucci, son fondateur, il n’esquive pas cette expérience de la représentation du réel, (période d’apprentissage incontournable dans un établissement qui érigeait le figuratif en un crédo nécessaire). Comme ses condisciples Abdelkrim Ouazzani, Mekki Megara, Saad Ben Cheffaj, il représente des corps humains, des visages, des rues. S’il s’en éloigne, ce n’est pas parce qu’un héritage religieux sourcilleux fera peser un interdit éthique sur la tentation figurative, ni parce que l’école de Casablanca, concurrente de la sienne réussira à orienter vers l’abstraction, (une voie plus conforme à ses choix esthétiques), une jeunesse avide de modernité mais parce que la matière allait devenir très tôt « l’espace » même de son œuvre. La matière l’obsède. Il aura envie de la casser, de l’écraser, de la briser, d’en extraire le sens et d’en dévoiler les mystères. Ses toiles figuratives, comme ce nu de femme, corps rose pale, dos généreusement offert, étendu sur un lit d’amour, n’intéresseront guère le spectateur. Le geste du pinceau est imprécis, hésitant. Savait-il déjà que s’il se hasarde dans cette voie « réaliste », ce serait pour lui une impasse esthétique ? La matière était là qui lui montrait les rides, les meurtrissures, les cicatrices, surtout le craquement qui la faisait souffrir, et c’est tout son art qui voulait, dans cette confrontation, s’imprégner de son bruissement.

Comme Antoni TAPIES, il fera de l’écoute de ces bruissements l’axe nodal de ces créations. Comme Antoni TAPIES la parole de ces matériaux « primera sur la parole de l’artiste ». Comme son « mentor » il laissera donc la matière lui « parler », les ondes vibrer de mille et une vibrations. Il travaillera ses toiles comme des sculptures, ses sculptures comme des toiles, usera de la technique de l’empâtement, du grattage, de la déchirure, une technique « anti-esthétique » devenue en cela même une voie d’accès à un esthétisme autre, plus fidèle à la beauté ineffable des choses.

La palette de Moa Bennani sera séduisante : le bleu, l’ocre, le blanc, le noir, le safran, plus tard accidentellement le rouge, joueront une symphonie frénétique, violente.

Dans des séquences filmées dans leurs ateliers respectifs, on assiste avec l’un et l’autre aux étapes de la réalisation d’une œuvre picturale. Ce qui retient c’est ce travail des matériaux, chez l’un et l’autre, captivant et mystérieux. La puissance d’expression de chacun est bien évidemment différente. Chez A. Tapies, la densité des matériaux est opaque, il y a en elle comme un « cri intérieur » (l’expression est de lui), une sensation d’oppression qui dès lors accompagnera son itinéraire (la guerre civile espagnole avait fait son œuvre de mort) et c’est un équilibre entre la vie et le néant qui s’installe dans ses créations. Chez Moa Bennani, la couleur sera flamboyante. A. Tapies lui dira, lors de leur rencontre à la Biennale de Venise de 2005 « vous êtes coloriste, moi non… ». Tous les deux ne voient aucune différence entre la peinture et la sculpture. Les matériaux qui tenteront Moa Bennani seront des matériaux, peu nobles : poudre d’argile, sable, os, bois, khôl, tôle rouillée, bronze. La couleur les éloigne l’un de l’autre. La palette de Moa Bennani sera séduisante : le bleu, l’ocre, le blanc, le noir, le safran, plus tard accidentellement le rouge, joueront une symphonie frénétique, violente. «Je tiens le rôle du compositeur de musique, dit-il, comme si j’entendais des sons, des voix… Car la matière, quand on la travaille, rend un son. Si j’avais fait de la musique, j’aurais créé une symphonie rien qu’avec les sons de ces matières avec lesquelles je travaille ». Cette violence de la palette n’est paradoxalement pas agressive. Il émane d’elle une douceur comme si elle était domptée par on ne sait quel sortilège, un peu de la douceur bienveillante qui émane du regard dans les autoportraits de l’artiste. Violence et douceur, deux dimensions essentielles, au geste pictural de M. Bennani. Le « vert » sera curieusement absent de sa palette. Cette couleur d’apaisement et d’espérance risquerait-elle d’adoucir un peu trop l’étalement impétueux, des ocres, excessivement safranés des traits ? L’artiste veut bien que la présence ou l’absence des couleurs opère entre violence et douceur mais il tient surtout à ne pas masquer la tempête qui agit en lui, les convulsions qui l’agitent, que l’irruption volcanique, les plaies ouvertes, restent visibles, brutalement apparentes. La blessure est d’ailleurs le titre qu’il donnera à une toile exécutée à Paris dans l’atelier que lui avait prêté la mairie de cette ville, où il accueillera l’écrivaine Christiane Rochefort qui l’interrogeait à propos d’une toile qu’il venait de terminer « Mais pourquoi l’as-tu blessée ? » La fulgurance du bleu, du rouge, l’effervescence des ocres habiteront dès lors les ciels orageux de ses œuvres. Les critiques d’art ont pris l’habitude de présenter le paysage pictural marocain en un bicéphalisme réducteur. Il y aurait des peintres tenant de l’abstraction géométrique comme M. Melehi, et ceux de l’abstraction lyrique comme M. Bennani. Les formes géométriques seront en effet rares dans son œuvre. Excepté le cercle dans ses premiers tableaux qui disparaitra complètement par la suite, ses toiles ne seront animées que par des coulées ou des jets de lave colorée noire, jaune, ocre, bleu, rouge, colorée des couleurs du feu, en des traits nerveux dans une chromatique instable et désordonnée.

Chez M. Bennani, il y a une subversion de la symbolique des figures géométriques comme celle du cercle. Son cercle délimite un espace où une lave en ébullition, une gangue incandescente en fusion, sont prêtes à exploser en de stridents éclairs. Cet espace cerclé n’est pas lisse, n’est pas serein. S’y prépare une déflagration assourdissante.

Aucune querelle identitaire

Moa Bennani face à ses créations qui se refusent à une périodisation quelconque

Rien ne justifierait dans l’itinéraire de ce peintre une périodisation quelconque, mais par souci didactique on pourrait tenter une approche chronologique. Elle montrerait dans une première phase une présence dominante du cercle. Présence torturée ; inquiète. La toile est d’abord le lieu d’un bouillonnement, d’une gestation de couleurs. La deuxième phase verra disparaître le cercle. Sa disparition allait libérer les couleurs prisonnières du magma en un feu d’artifice éblouissant. La troisième phase abandonne cette flamboyance. Les couleurs y sont sombres, obscures, tristes. L’énergie en œuvre dans l’espace cerclé des premières toiles se serait éteinte. Le paysage devient neutre. La flamboyance laissera place à la grisaille d’un univers calciné. Son ami photographe J.C. Lafitte, a cru surprendre dans une toile en préparation, dans une sorte de coulée de lave sombre, un corps humain comme pétrifié. Illusion d’optique. Aucun corps ne se dresse, ne s’est jamais dressé dans ses toiles à l’instar de celles d’un Bouchta Hayani, en protestation indignée contre le chaos du monde, ses absurdités.

L’humanité est absente de cette œuvre, comme l’idéologie, le politique, les préoccupations sociales, l’engagement. Elle n’est travaillée par aucune inquiétude identitaire. Comme beaucoup de peintres de sa génération, il allait sacrifier à la querelle de l’identité. Quelques-unes de ses toiles s’en feront l’écho. Elles présentent des signes identitaires, concéderont quelque place à la calligraphie, à des inscriptions à caractères latins, illustrant ainsi une identité perturbée. Mais très vite, Moa Bennani tournera le dos à ce débat stérile pour ne se soumettre qu’à l’impératif de la couleur, de la seule couleur « Peindre pour peindre », dira-t-il.

Un silence plane aujourd’hui dans les toiles de Moa Bennani. Il semble tout dire avec ses noirs, ses gris, mais semble aussi ne plus rien dire. Les couleurs se sont éclipsées. Ce temps est le temps où le poète pouvait écrire à son propos :

« Ce qui se murmure

Est dans les tourments des couleurs

Malgré les fissures, l’ombre et le silence…

Lorsque les couleurs passent

L’artiste prend le large…

Et monte à la cime de l’arbre il fait un discours

Pour que les couleurs reviennent ».

Vers lus dans l’ouvrage que Mohamed Bennani et Tahar BENJELLOUN ont réalisé ensemble « Clair – Obscur » où les poèmes de l’un et les toiles de l’autre finissent par être une seule et même œuvre.

Dans la phase actuelle de l’œuvre de Moa Bennani, les couleurs ne semblent pas encore revenir ou reviennent timidement, lentement. Elles sont en déroute « comme les mots du poète ». Quelque chose a fait que cette déroute des couleurs s’est accompagnée d’un silence incompréhensible qui s’est abattu sur ses toiles. Serait-ce une des conséquences pénibles de l’accident qui a failli faucher son fils dans la fleur de l’âge ? Il y a dans ce gris comme une stupéfaction figée, une panique de gris. Le peintre qui a fini par accepter que son fils devienne peintre comme lui, donne une autre explication à cette éclipse des couleurs : le refus de la facilité. Il dit : «Les couleurs flamboyantes me dérangent en ce moment… Attention à la facilité…. Les couleurs peuvent devenir facilement séductrices quand on sait habilement les utiliser… Je préfère l’œuvre qui ne flatte pas». S’il quitte et délaisse la couleur c’est qu’il cherche à affronter le risque, à s’aventurer dans un inconnu esthétique, plus exigeant, à pousser ces avancées artistiques jusqu’aux limites de l’image extrême.

Ou alors, les couleurs seraient-elles en fuite, parce que le hasard, qui le surprenait, qui venait à lui, l’a abandonné, et que ce gris n’est plus que le reflet du désarroi qui s’est emparé de lui, devant cette fuite. Moa Bennani comptait imprudemment sur l’inattendu, l’imprévu, comme source première de son inspiration : « Pour ma part, je compte beaucoup sur l’accident, quand il ne m’en arrive pas, je deviens même inquiet ». Peut-on fonder une œuvre artistique sur « ces rencontres de hasard » ? Même si elles deviennent par la suite « d’adoption » ? Curieuse affirmation que celle de Moa Bennani qui érige, ces rencontres hasardeuses, au statut d’un nouvel alphabet. Rimbaud a bien attribué une couleur à des voyelles. Le hasard de Moa Bennani octroierait-il à chaque événement imprévu une couleur ? Il construit son œuvre actuelle sur les mille et une nuances du noir. Mais lui qui affirme que plus il avance en âge, plus sa peinture devient jeune, n’est pas le peintre du gris, de la grisaille. Il est le peintre des couleurs ferventes, qui l’avaient aidé à panser les blessures de la vie.

Il est surtout le peintre du paradoxe. Il se demande si la « matière », continuerait à lui procurer des images. «J’en suis peut-être aux limites. Cela dépendra uniquement d’elle, de son langage ». Cela dépendra sûrement de ce nouvel et mystérieux alphabet qu’il serait en train de découvrir, d’apprivoiser.

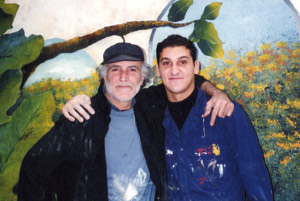

Le peintre qui a fini par accepter que son fils devienne peintre comme lui, explique l’éclipse des couleurs de sa peinture par le refus de la facilité.

Paradoxe, que celui d’un peintre qui voit sa peinture rester jeune, mais que les couleurs dérangent, d’un peintre qui sent qu’il atteint les limites de son inspiration, mais qui dispose d’un nouvel alphabet, fécond sans aucun doute, mais dont la fécondité tarde à réinventer une nouvelle palette.

La peinture et la sculpture se confondent chez Moa BENNANI dans le même geste créateur.

Si cette affirmation peut être vraisemblable pour les structures de bois qu’il habille d’un déluge de couleurs, elle l’est moins pour celles en métal, froides, qu’aucune couleur ne vient éclairer, faire vivre. Même cet amoncellement de pierres, qui fait se chevaucher par une force plastique mystérieuse et saisissante des petites roches bleues, agresse le passant qui s’interroge sur le sens de l’opposition qui s’offre à son regard étonné. Un cumulus de bleu, couleur de l’équilibre, du contrôle de soi, de la sécurité, menacé par une seule et unique pierre rouge, couleur de l’agressivité, de la guerre conquérante, des destructions. Pourquoi une telle structure ?

Annonce-t-elle des menaces qui pèsent sur l’équilibre instable du monde ?

Ses « totems », si on peut qualifier ainsi ses structures en bois, colorés, sont par contre plus vivants, plus dynamiques, plus rassurants, plus gais.

Il ramassa dans la rue ou sur des chantiers de constructions, des piliers de bois miteux, des poutres vieillies et pourries. Il raconta que dans une vision nocturne, deux d’entre ces poutres se muèrent en femmes, l’une noire qui lui rappela une servante, qui s’appelait DADA, et une autre blanche, qui s’appelait YACOUT. Il décida de les habiller, comme s’habillaient les DADA et YACOUT de son enfance, d’en faire des représentations humaines curieusement sans visage, mais dotées pourtant de parole. Dans l’exposition qui accueillait ces « totems », il « surprit » un dialogue insolite où elles relatent leur vie passée dans la maison familiale du peintre, encore enfant.

Nostalgie des temps anciens où elles étaient, dans l’ambiance feutrée des harems, convoitées par des adolescents en mal d’amour. S’étant rendu compte, dit le peintre, que leur destin n’est ni de retourner dans son atelier, ni de rester dans cette galerie, mais de se retrouver dans un lieu inconnu (maison de collectionneur, ou musée lointain) elles s'inquiétaient peu pour leur avenir mais beaucoup pour celui du peintre. Elles crient « Qu’en sera-t-il de lui, après nous ? », en le regardant d’un regard désolé. Ces « totems » ne parlaient évidemment pas entre eux. Les voix étaient les voix intérieures du peintre qui se parlait à lui-même et « nous parle d’un lieu de silence, d’un lieu de rien » selon l’heureuse expression de Dominique Potier.

Les figures et les signes colorés qu’il reporte sur les planches et les poutres usées sont les lettres de ce nouvel alphabet qui le hante. Les correspondances des sons et des couleurs sont peut-être les promesses d’une nouvelle « géographie chromatique », « d’une nouvelle mystique des couleurs… » pour réinventer l’univers.

La vitalité plastique des œuvres de Mohamed Bennani, peintre, sculpteur, ou ouvrier matiériste puise sa force dans cette mystique où les sons et les couleurs se répondent, en des « confuses paroles » que l’artiste tente désespérément de déchiffrer dans son combat, délicieusement solitaire, pour trouver un sens à l’épuisement des mots.