Culture

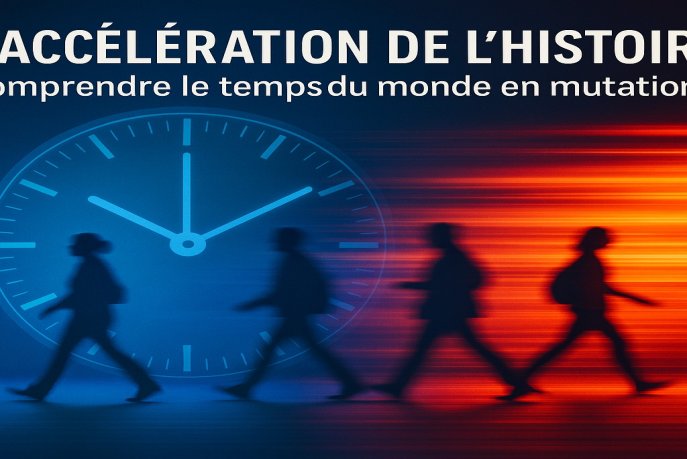

L’accélération de l’histoire : comprendre le temps du monde en mutation – Par Abdeljlil Lahjomri

L’histoire n’évolue plus selon un rythme linéaire et tranquille, mais sous l'effet d'une cadence effrénée, transformant à la fois notre conscience et notre existence humaine.

À l’heure où les sociétés humaines vivent au rythme d’une accélération sans précédent, penser le temps devient un défi essentiel. Entre mutations technologiques fulgurantes, transformations économiques et recompositions géopolitiques, l’histoire ne suit plus, explique le Secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume, une progression linéaire mais s’emballe, bouleversant nos repères et nos identités. Cette réflexion collective invite à décrypter les dynamiques profondes de l’accélération historique pour mieux saisir les enjeux d’un présent fragmenté et d’un avenir à réinventer. C’est à ce défi que Abdeljlil Lahjomri a invité la cinquantième session de l'Académie du Royaume du Maroc, réunie en plénière du 23 au 25 avril 2025 à Rabat, à s’atteler. Dans son exposé introductif, académique sans être obscur, le secrétaire perpétuel de l’Académie a initié une réflexion collective, remarquablement structurée et dense sur les défis philosophiques et géopolitiques du temps contemporain.

Accueillir la pensée pour comprendre les transformations du monde

Le forum intellectuel organisé à l’occasion de la cinquantième session de l'Académie du Royaume du Maroc est dans le contexte actuel conçu pour être rendez-vous soulignant l’impérieuse nécessité d'une écoute attentive aux grandes transformations qui redessinent les contours de notre monde, ainsi que les interrogations et les potentialités qu’elles appellent à un examen partagé et à un dialogue créatif.

Cette rencontre ne se limite pas à la célébration d’une étape académique majeure : elle exprime une conscience collective face à l'accélération des changements, et la nécessité d'y répondre par une réflexion patiente, équilibrée entre compréhension des mutations et anticipation des trajectoires possibles, afin de construire un avenir plus harmonieux avec les aspirations humaines et les valeurs universelles.

Le choix du thème : "L’accélération de l’histoire"

Le choix du thème « L’accélération de l’histoire » pour cette cinquantième session traduit une conscience critique des paradoxes du temps présent. L’histoire n’évolue plus selon un rythme linéaire et tranquille, mais sous l'effet d'une cadence effrénée, transformant à la fois notre conscience et notre existence humaine.

Cette dynamique impose une réflexion sur les mécanismes de cette mutation et sur ses conséquences pour le destin des sociétés, ainsi que sur leur capacité d'adaptation éclairée. Depuis la révolution numérique et l’expansion de la mondialisation, le progrès n’est plus un processus graduel, mais une succession de bonds séparés par des ruptures de connaissance et des mutations radicales, rendant même la compréhension du présent incertaine.

Dans ce contexte, « l'accélération de l'histoire » soulève des interrogations philosophiques fondamentales sur la nature du temps, la capacité humaine à intégrer les métamorphoses rapides de la modernité, et sur le caractère libérateur ou contraignant de cette accélération incessante, qui semble altérer notre capacité de méditation profonde.

Les prémices de la notion dans la pensée historique arabe

L’idée d’une accélération de l’histoire se manifeste dans les écrits de plusieurs historiens arabes anciens, bien qu’elle n’ait pas été formulée avec les termes modernes nés de la modernité occidentale. Ces penseurs avaient perçu que le rythme des événements n’était pas constant : certaines périodes connaissaient des mutations plus rapides que d’autres, concentrant en peu de temps des changements profonds.

Ibn Khaldoun (808 H/1406) fut l'un des premiers à théoriser ce phénomène dans sa Muqaddima, expliquant que la naissance, l’essor et la chute des États suivent des rythmes irréguliers, s'accélérant particulièrement à l'approche de la décadence.

Al-Masʿūdī (346 H/957), dans Les Prairies d’or, observe que certains siècles, comme l’âge abbasside initial, ont vu un foisonnement politique, scientifique et intellectuel sans précédent en un laps de temps réduit.

Ibn al-Athīr (630 H/1233), dans Al-Kāmil fi al-Tārīkh, décrit avec acuité la brutalité de l’invasion mongole sur le monde islamique, où les royaumes se sont effondrés à un rythme si rapide que les contemporains y virent une annonce de la fin des temps.

Ces exemples démontrent que les historiens arabes médiévaux avaient saisi, avec finesse, que l’histoire connaît parfois des accélérations intenses, concentrant en peu de temps des bouleversements majeurs — une intuition pionnière avant la conceptualisation moderne du phénomène.

Accélération ou fin de l’histoire ? Une dialectique contemporaine

La philosophie moderne s’est longuement interrogée sur la trajectoire de l’histoire : est-elle une progression vers une fin ultime ou une course sans fin vers l'instabilité ? À première vue, les concepts de « fin de l’histoire » (Hegel, Fukuyama) et d’«accélération de l’histoire » semblent s'opposer. Pourtant, ils sont intimement liés dans une dynamique dialectique révélatrice de la nature du temps historique.

Hegel voyait dans l’État moderne l’achèvement de l’histoire, et Fukuyama affirmait que la démocratie libérale marquait la fin des grands conflits idéologiques. Mais cette prétendue stabilisation ne signifie pas un arrêt du temps ; elle introduit une répétition structurelle où les formes politiques et économiques se reproduisent sans évolution profonde.

Or, cette vision est contredite par la réalité actuelle : les transformations technologiques, économiques et sociales s'accélèrent, démantelant sans cesse les structures que l'on croyait stables. Penseurs comme Paul Virilio et Hartmut Rosa montrent que notre époque est gouvernée par un rythme de changement si rapide que les sociétés perdent leur capacité d'intégration, plongeant dans une instabilité permanente.

Ainsi, loin d’annoncer une fin définitive, chaque « stabilisation » n'est qu'une étape éphémère vite balayée. Le monde n'avance pas vers une seule fin, mais vit au rythme de « fins répétées », un cycle sans cesse renouvelé d’ascensions et d'effondrements.

Une époque dominée par l’accélération perpétuelle

Aujourd'hui, nous faisons l'expérience d'une « fin accélérée de l'histoire », où l’idée même d’une utopie future paraît de plus en plus lointaine, tandis que le passé stable disparaît à son tour. Le temps devient fragmenté, instable, échappant à toute maîtrise durable.

La révolution technologique, l’interconnexion des facteurs économiques, politiques et sociaux à une vitesse fulgurante imposent de reconsidérer nos concepts de temps et d’histoire. Le présent devient difficile à saisir, exigeant une vigilance critique et une capacité d’adaptation constante.

Cette réflexion ouvre des questionnements fondamentaux :

- Comment l’accélération des événements transforme-t-elle l'identité humaine ?

- Sommes-nous en mesure de guider notre destin historique ou sommes-nous entraînés par une dynamique que nous ne maîtrisons plus ?

Ainsi, le défi est de repenser notre rapport au temps, entre nécessité de lucidité critique et ouverture à de nouvelles formes d'engagement dans un monde en mutation perpétuelle.

L’accélération : une clé pour comprendre les mutations contemporaines

Philosophes, historiens, sociologues et anthropologues se sont attachés à analyser la dynamique de l'accélération sous ses diverses manifestations économiques, politiques, sociales et techniques, tant cette dernière soulève des problématiques épistémologiques et philosophiques complexes liées à la conception du temps historique.

Loin d’être un simple trait accessoire des transformations contemporaines, l’accélération est devenue une clé de lecture fondamentale pour appréhender les grandes mutations, depuis la révolution industrielle jusqu’à notre époque, marquée par une explosion technologique sans précédent et une mondialisation rapide redéfinissant le rythme de la vie.

Par conséquent, une approche de ce phénomène exige une analyse pluridimensionnelle, à l’intersection du temps, du social, de l’économique et de l’historique, pour mieux saisir la manière dont se forme la conscience temporelle et comment l’accélération des événements reconfigure nos représentations historiques.

Le rythme effréné de l’histoire moderne

Dans cette perspective, l'accélération de l'histoire est devenue l'une des caractéristiques majeures de l'époque moderne, où les événements s’enchaînent à une cadence inédite, accompagnés de révolutions technologiques, économiques et sociales successives.

Loin d'être un phénomène passager, l’accélération est désormais l’objet d’une profonde réflexion philosophique, centrée autour d’une question essentielle : comment l'accélération de l'histoire redéfinit-elle la conscience et le destin de l’humanité ?

Il est aujourd'hui admis que l’accélération technologique a profondément transformé notre conception du temps historique. La révolution numérique a bouleversé la perception du temps, qui n’apparaît plus comme une simple succession linéaire d’événements, mais comme un rythme effréné gouverné par des réseaux mondiaux.

Dans ce contexte de "vitesse numérique", les barrières temporelles et géographiques traditionnelles se sont estompées, donnant lieu à une expérience humaine inédite, dominée par la vitesse et le flux incessant d’informations. Cette nouvelle réalité redéfinit notre rapport à la fois au réel et à l’histoire.

L’effacement des frontières temporelles : un nouveau rapport au passé et au futur

Le phénomène d’accélération mondiale dans les domaines économique, politique, social et technologique ne se réduit pas à une simple accélération des événements ; il s’impose comme une force structurelle redessinant les contours du temps historique et influençant nos modes de perception.

Ce bouleversement a fragilisé les conceptions traditionnelles de l'accumulation graduelle et de la continuité, leur substituant un rythme condensé où le présent est intensifié et l’avenir devient conditionné par la rapidité d’adaptation.

Aujourd'hui, les périodes de réflexion se raréfient, cédant la place à un tempo rapide dictant des décisions immédiates et des interactions continues. D’où une interrogation pressante : comment la mondialisation et les évolutions technologiques ont-elles remodelé notre conception du temps dans la dynamique historique ?

Répondre à cette question impose de reconnaître que la notion de temps n'a jamais été fixe, mais a toujours été tributaire des grandes mutations de l'humanité.

Dans les conceptions traditionnelles, le temps était envisagé comme une progression cumulative, jalonnée par des moments-clés marquant des transitions graduelles.

Cependant, la mondialisation et l'avancée technologique ont inversé cette vision : désormais, le temps est un champ dense où les événements se superposent à une vitesse inédite, créant une interconnexion des époques.

Le passé se mêle au présent, le futur pénètre le temps présent avec une intensité nouvelle, et l’histoire se réécrit sous un rythme accéléré.

Le temps contemporain : entre incertitude et opportunités

Comment et pourquoi donc le temps, dans la pensée contemporaine, est-il devenu soumis à un rythme accéléré et à une accumulation rapide des événements ? Cela marque-t-il une continuité avec la notion de déterminisme historique, ou bien une rupture ?

Je propose — une hypothèse ouverte à la discussion et à l’enrichissement — que le temps dans la pensée contemporaine est devenu un espace mouvant soumis à l’accélération, où les événements ne s’enchaînent plus selon une progression linéaire calme, mais s’intensifient et s’interpénètrent sous l’effet des mutations technologiques et de la mondialisation.

Ainsi, le temps historique n’est plus dominé par un déterminisme linéaire ancien, mais devient un espace ouvert aux possibles imprévisibles, où la primauté revient au moment présent, et où l’avenir cesse d’être une projection calme, pour devenir une pression immédiate sur l’instant.

Ce constat trouve des échos dans la philosophie de l’histoire, chez des penseurs tels que Hegel et Nietzsche :

- Hegel voyait dans le temps l’expression du déploiement de l'Esprit absolu par une dialectique nécessaire,

- Tandis que Nietzsche rejetait cette vision téléologique, voyant le temps comme une force libérée de toute finalité, ouverte à l'invention de nouvelles possibilités.

Ce détour philosophique est essentiel pour saisir la notion d'accélération de l'histoire : il invite à ne plus envisager le temps comme une simple progression prédéterminée, mais comme un champ d'interactions, de renouvellements et de créations permanentes.

De la stabilité ancienne à l'accélération contemporaine

La notion d'"accélération de l'histoire" s’impose aujourd’hui comme l’un des traits les plus marquants de l’époque moderne.

Autrefois, dans l'Antiquité classique, le temps historique était perçu comme un mouvement cyclique régulier, reproduisant les schémas du passé dans un éternel retour.

Cette vision assurait une continuité entre passé, présent et futur, en fondant la stabilité sociale et culturelle sur des lois immuables.

Cependant, depuis l’émergence des révolutions industrielles et des mutations du XIXᵉ et du XXᵉ siècles, le temps historique s’est radicalement transformé :

- Il n'est plus circulaire ni stable,

- Il est désormais traversé par une dynamique de changement rapide et continu.

La révolution industrielle, les avancées technologiques, les bouleversements sociaux et politiques ont refaçonné la relation entre le passé et l'avenir, redéfinissant le présent comme un moment projeté vers des futurs multiples et incertains, tandis que le passé perdait son autorité normative pour devenir un espace de relecture permanente.

L'accélération de l'histoire : Un défi existentiel pour l'humanité contemporaine

À l’heure où le rythme de l’histoire s’emballe à une vitesse inédite, les sociétés humaines sont appelées à repenser leur rapport au temps, à l’identité et au devenir. Cette session académique offre un espace essentiel pour analyser les enjeux philosophiques, économiques et politiques du phénomène de l’accélération historique.

Les sociétés diffèrent dans leur capacité à s’adapter aux mutations géopolitiques, en fonction de plusieurs facteurs tels que leur héritage culturel, leur structure économique ou leurs stratégies politiques.

Certaines parviennent à tirer profit des opportunités offertes par la mondialisation et les avancées technologiques pour renforcer leur position sur la scène mondiale, tandis que d'autres subissent de plein fouet les effets de ces bouleversements, en raison de la pauvreté, des conflits ou de leur marginalisation internationale.

Ces disparités illustrent les défis majeurs auxquels font face les sociétés contemporaines, dans un monde où la capacité d'adaptation est devenue une condition essentielle de survie et de compétitivité, dans un contexte de redéfinition constante des équilibres de pouvoir, de connaissance et d'identité.

Les enjeux géopolitiques et économiques à l’ère de l'accélération

Les enjeux géopolitiques émergent comme des moteurs centraux dans la configuration des relations internationales modernes.

La compétition pour les ressources, la souveraineté politique et l'influence militaire domine les dynamiques mondiales, exacerbant les inégalités entre nations.

Parfois générateurs de conflits, ces enjeux peuvent également catalyser des dynamiques de coopération et d'intégration entre les États.

Dans ce contexte d’accélération, les rivalités géopolitiques s’entrelacent avec les conflits régionaux, les mutations économiques et les bouleversements climatiques, posant de nouveaux défis à l’ordre international.

L'accélération ne se limite pas aux grandes transformations politiques ; elle imprègne aussi les dynamiques économiques.

Avec la mondialisation et la révolution numérique, les changements s'enchaînent à un rythme sans précédent, redéfinissant les modes de production, d'échange et d'interaction sociale.

Le temps économique, autrefois prévisible, est devenu instable, soumis à des fluctuations rapides que les structures traditionnelles peinent à maîtriser.

Chaque phase de croissance économique reflète en réalité un temps historique compressé, rythmé par l’obsession du rendement immédiat.

Cependant, cette dynamique n’est pas linéaire : chaque accélération porte en elle les germes de ralentissements cycliques, imposés par les limites écologiques et sociales.

Ainsi, l’histoire économique contemporaine est faite d’alternances entre prospérités rapides et crises brutales, nécessitant des ajustements constants.

Les défis philosophiques et sociétaux de l'accélération

L'accélération du temps historique pose des défis philosophiques fondamentaux.

Face à des mutations si rapides, comment préserver les valeurs humaines fondamentales ?

Comment penser l’action politique et sociale dans un monde où l’instantanéité tend à éclipser la réflexion de long terme ?

Si l’accélération permet l'innovation rapide, comme l'a démontré la réponse mondiale à la pandémie de Covid-19, elle engendre aussi des risques : précarisation des identités, déracinement culturel, instabilité économique.

La révolution numérique et la mondialisation n'ont pas seulement modifié notre environnement matériel : elles ont reconfiguré notre perception du temps et de l’histoire, abolissant la séparation traditionnelle entre passé, présent et futur.

Le passé devient un matériau réactivé sans cesse ; le futur, une urgence permanente ; et le présent, un flux ininterrompu difficilement saisissable.

Ainsi, la question cruciale aujourd'hui n'est pas seulement comment accompagner l'accélération, mais comment l'orienter :

Sommes-nous encore maîtres de cette dynamique, ou sommes-nous emportés par elle, devenus spectateurs impuissants de notre propre histoire ?

Repenser l'action historique face à l'accélération

L'accélération de l'histoire oblige à réinterroger la notion même d'action historique.

Faisons-nous encore l'histoire, ou bien l’histoire, dans sa vitesse exacerbée, nous façonne-t-elle de manière irréversible ?

Il ne s'agit pas de céder à la nostalgie d’un passé plus lent ni de se résigner à l’emprise de la vitesse comme fatalité.

Il s'agit de forger une nouvelle sagesse : apprendre à distinguer les mutations durables des simples turbulences passagères, et reconstruire, au cœur même du mouvement, des espaces de réflexion et de maîtrise.

Car le vrai défi n’est pas la vitesse en soi, mais la capacité à en extraire du sens : à bâtir un avenir réfléchi au sein même de l'agitation.

C’est dans cette optique que s’inscrit cette session académique : interroger l'accélération, en comprendre les dynamiques profondes, et esquisser les voies d’un rapport plus conscient et maîtrisé au temps historique.