chroniques

Chella et la mystérieuse stèle funéraire de Abou Yacoub Youssouf le Mérinide 1/3 - Par Abdeljlil Lahjomri

Ce promontoire a le nom de Chella. Nos mères l’élisaient, le printemps venu, pour y organiser « des escapades » familiales que des époux sourcilleux toléraient parce qu’eux aussi y savouraient détente et évasions rythmées aux sons de modestes tambourins, ponctuées par des « you-you » stridents qui ne dérangeaient nullement les marabouts, gardiens ancestraux (mais moins sourcilleux que les époux) de ce champ de calme et de sérénité qui aiguisait nos sens en éveil comme un flamboyant poème.

Le site archéologique du Chella est désormais rouvert au public après d’importants travaux de restauration entamés en 2021. Ce promontoire, un lieu de mémoire mais aussi de Nouzha, « Nos mères l’élisaient, le printemps venu, pour y organiser « des escapades » familiales que des époux sourcilleux toléraient parce qu’eux aussi y savouraient détente et évasions rythmées aux sons de modestes tambourins, », écrivait dans une série de chroniques publiées par Quid.ma, Abdejlil Lahjomri, Secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume. Une mystérieuse stèle funéraire, cernée de légendes et comportant un orifice de 12 centimètres de diamètre, le passionnait et le menait dans les profondeurs historiques du lieu, qui seront suivies par une autre série de chroniques sur ce Sanctuaire aux sept sépultures. A chaque fois se profilent dans les pierres du lieu l’histoire et les caractères génétiques de ce que l’on appelle aujourd’hui les affluents identitaires du Maroc. A la fin de ces séries d’articles, en phase de publication dans un beau livre sur ‘’Une histoire de la peinture’’ au Maroc et sur des ‘’Lieux de mémoire’’ du pays, le Secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume avait plaidé pour un « écomusée » aux Oudayas

et « un musée à ciel ouvert » à Chella. C’est par ce texte que Quid.ma a entamé la republication de chroniques qui devraient aider à comprendre l’histoire et l’importance de ce lieu que M. Lahjomri raconte et explique dans cette série de trois chroniques.

Les mots ont leur magie, vous diront les amoureux des mots. Certains plus que d’autres.

De ceux-là émane un parfum de sacré, un mystère vertigineux. Ils demeurent, hantant notre enfance, énigmatiques. De plus, jadis, ils nous remplissaient de joie, quand nos mères, tournant le dos (comme toutes les mères craintives de Rabat) à l’océan si proche le prononçaient avec émotion, nous entraînant hors de nos domiciles, dans un élan délicieusement fébrile, pour celles, en tout cas, dont le destin était d’être assujetties à un confinement consenti, retrouvant une liberté inattendue, rêvant d’une ivresse de réjouissances, en nous précipitant vers un des jardins de la ville, le plus chatoyant, le plus fleuri, le plus captivant par les légendes qui l’habitent. Ce mot, dans l’histoire tumultueuse de Rabat est le plus riche en effervescences tragiques, mouvementées. J’allais dire le plus « immortel », parce qu’il nomme un promontoire dominant l’une des plus belles vallées de l’univers, il participe de toute l’histoire de notre pays, d’avant l’histoire de notre pays, d’avant les temps immémoriaux. Mais aujourd’hui, curieusement, par un revers du destin dont la petite histoire a seule le secret, les foules agitées, tonitruantes et superficielles vont lui tourner le dos pour se précipiter vers l’océan, le livrant et l’abandonnant aux guides qui abreuveront de connaissances imprécises des touristes pressés. Dans ce lieu, j’ai appris toute l’histoire de mon pays.

Ce promontoire a le nom de Chella. Nos mères l’élisaient, le printemps venu, pour y organiser « des escapades » familiales que des époux sourcilleux toléraient parce qu’eux aussi y savouraient détente et évasions rythmées aux sons de modestes tambourins, ponctuées par des « you-you » stridents qui ne dérangeaient nullement les marabouts, gardiens ancestraux (mais moins sourcilleux que les époux) de ce champ de calme et de sérénité qui aiguisait nos sens en éveil comme un flamboyant poème.

La porte monumentale, à la splendeur particulière, à l’apparence ténébreuse, ainsi que les remparts qui semblent enserrer un espace clos n’intimidaient pas notre impatience à les franchir, parce que nous savions qu’une fois dépassés ce que nous allions découvrir c’était l’immensité, un vallon lumineux où serpente un fleuve mythique qui fut jadis poissonneux, des vergers que délimitaient des haies d’arbres centenaires, des cactus, des lauriers, des vignes, des orangers et des mûriers. Toute une végétation luxuriante dont les parfums embaumaient un festival de couleurs. Aucune limite à nos regards éblouis. La cité de l’autre rive dont le nom trouve son origine dans ce nom de Chella, aux multiples déclinaisons, au lieu de perturber par sa présence prétendue hostile cette vision féerique, ne troublait pas l’harmonie du ciel, de l’oued, de l’océan, démentant les supposées inimitié et rivalité de populations jumelles qui alimentaient les salons d’anecdotes futiles. Harmonie de l’infinitude d’un paysage qui affirmait une réconciliation esthétique, transcendant les vicissitudes anodines de l’histoire.

Les colons l’avaient compris, puisque la colonisation fut aussi synonyme de gourmandise. Un sentier les détournait du chemin de la grande porte pour descendre vers la vallée et les menait à un léger promontoire en arrière de Chella : rejoindre un bar ? Un café ? Un restaurant d’où ils pouvaient jouir des délices d’une vue prenante ? Jacques Berque l’affirmait avec justesse dans Dépossession du monde lorsqu’il écrivait à propos de l’exploitation coloniale : « C’est peu que d’exploiter l’Autre, il faut encore le savourer en tant que tel. » Il semblerait, selon les dires des Anciens, que cet édifice s’appelait Robinson. On disait peut-être « Chez Robinson ». Je veux bien le croire, parce que tous les auteurs nomment ce chemin parallèle aux remparts mérinides « le sentier Robinson ».

Et lorsque, jeunes étudiants, nous demandions au vieux marin de nous faire remonter, pour quelques sous, le cours du fleuve sur sa vieille et peu rassurante barque, il nous demandait si c’était la discrétion du lieu appelé « Robinson » que nos élans affectifs recherchaient pour jouir du plus beau panorama du monde. Mais non. Nous, nous pensions plutôt y retrouver quelque Robinson Crusoé qui aurait savouré là une solitude inespérée et un prodigieux silence, propice à la méditation sur les mystères des lieux pétris d’absolue beauté. Nous y lisions l’œuvre de Daniel Defoe, déclamions les poèmes consacrés aux ruines et oubliions les autres jouissances.

Ainsi serait née une « légende Robinson » qui aurait contribué à enrichir les légendes qui fourmillent dans cet espace « de prédilection pour les légendes ». Mais la gourmandise coloniale fut illégitime, et après des délices éphémères, elle n’enfanta qu’amertume et désolation.

Il faut écouter le murmure de nos mères parce que les légendes qu’elles contaient, à la fin des journées « d’escapade », après les chants, après les visites aux saintes et saints patrons, au cours d’un coucher de soleil fulgurant, elles, étaient des légendes légitimes.

J’appelle ces journées « escapades ». En réalité, elles étaient « fêtes du printemps », dont les origines qui les légitimaient remontaient loin dans l’histoire de ce lieu, aux temps de sa splendeur, que Lissan Eddine Ibn Al-Khatib, bienheureux écrivain et poète, bien malheureux politicien, avait immortalisés. Site vivant et animé par des cérémonies cultuelles que l’histoire transformera de siècle en siècle en agapes annuelles. Le submergeaient des tentes multicolores, et les spectateurs nombreux voyaient défiler des musiciens précédés d’étendards pour honorer, pendant un grandiose moussem, les sultans enterrés dans ce jardin sanctifié. Nécropole, disent-ils ? Mais « nécropole vivante ».

Lorsque j’avais proposé à un de mes partenaires, alors que je fondais le festival Mawazine, devenu célèbre par la suite, qu’il fallait investir, par des spectacles appropriés, les jardins de Rabat, ville-jardin, il m’avait répondu abruptement, scandalisé, parce que j’y incluais Chella : « Il faut laisser les morts aux morts. » L’histoire de ce festival lui donnera tort dès sa première édition. Les chants et musiques sacrées du monde y ont résonné comme de longs échos aux lointaines mélodies émouvantes des musiciens des temps anciens et aux refrains, souvent mélancoliques, des mères des printemps renouvelés. Pour tenter de lever le voile quelque peu sur ce lieu déroutant de mystères, reprenons, sans prétention, Jacques Berque qui, dans sa tentative de lecture de la fête des indépendances, recommande : « Pour évoquer quelque chose de plus ample, de plus profond, de plus élémentaire que l’historique et le social, risquons même un mot : l’anthropologique. »

Chella comme « ruines », « cimetière », « nécropole » m’a appris deux choses dans la quête de cet anthropologique : d’abord que le bouillonnement des signes qui y affleurent et qui y foisonnent invite une conscience encore endormie (j’ai mis beaucoup de temps à m’apercevoir que les « escapades » et les « fêtes » de nos familles se déroulaient dans un cimetière) à y « lire » ce que de nos jours des historiens, réinventant Michelet, appellent « le récit national » et ce que moi j’appellerai le « roman national » ou la « naissance d’une nation ». La « richesse sémantique » de ce lieu m’a enseigné, de plus, qu’il n’y a point de compréhension de notre présent sans le surgissement du passé le plus reculé de notre histoire, sans l’impérieuse et nécessaire réconciliation d’avec nous-mêmes. Chella m’a révélé ce surgissement et m’a aidé à m’engager dans un long parcours à la recherche de cette réconciliation. Ensuite, il m’a appris le pouvoir des légendes, ce qu’elles dérobent à l’histoire réductrice, domestiquée, appauvrissante, et qui est sa saveur, son écume, qui fait perdurer sa quintessence et véhicule, dans le murmure pudique de nos mères qui troublait nos émois juvéniles, l’image de sa grandeur et de sa magnificence. Cette saveur, cette écume, cet ornement, c’est ce que l’on appelle aujourd’hui « patrimoine immatériel ».

Je ne retiendrai de ce foisonnement de légendes ni la diversité qui accompagne le nom lui-même (il serait utile de conseiller l’étude de ces variations à un jeune doctorant en histoire ou en linguistique), ni l’évocation des vestiges de la cité antique qui remontent jusqu’à la période néolithique. J’aurais pu choisir aussi le culte des eaux et des serpents qui pourrait trouver ses origines dans la culture phénicienne ou punique et expliquerait celui des anguilles survivant encore à Chella. J’aurais pu disserter sur les scarabées dorés qui « témoigneraient », disent quelques historiens, de la période maurétanienne, mais que personne ne pouvait admirer ni scruter (faisant partie d’une collection privée d’un amoureux très discret de ce site). J’aurais pu aussi inviter historiens et archéologues à sortir d’un silence incompréhensible et à réhabiliter justement cette période maurétanienne, préromaine, encore largement méconnue en étudiant le culte royal dédié aux prestigieux « rois maures », en auscultant les monnaies battues à « Sala » (devenue Chella) de cette période, en retraçant à partir des statues qui y avaient été trouvées la fastueuse histoire de Juba II. Il m’aurait été également possible de revenir sur celle de la non moins fastueuse mais tragique épopée de son fils Ptolémée et de sa femme Cléopâtre Céléné, la fille de la belle, séduisante et sulfureuse Cléopâtre, dernier pharaon de la dynastie des Lagides, descendante d’un compagnon d’Alexandre le Grand. Cela aurait probablement expliqué pourquoi une princesse égyptienne, la princesse Khadija Riaz-Bey était venue, dans les premières années du protectorat, effectuer des fouilles en compagnie de Jean Borely, directeur de l’administration coloniale des Beaux-Arts, afin de rechercher, semble-t-il les origines de la dynastie régnante à l’époque, dans son pays. M. Boujendar, historiographe de Rabat, rapportait, quant à lui, que la légende signalait le passage à Chella d’Alexandre le Grand au cours de ses périples conquérants.

La période romaine, dans le récit national, est un peu plus connue essentiellement grâce aux travaux de Jean Boube, et j’aurais donc pu aussi m’attarder sur les assertions de Pline l’Ancien, décrivant la présence en ces lieux d’éléphants et d’hippopotames (les restes d’un squelette de cet animal et une plaque ornementale représentant son profil, semble-t-il, pourraient en témoigner) et m’interroger sur ce qu’étaient les peuplades agressives qu’il nommait « Autotoles ». Je n’ai pas choisi non plus de parler de la période allant du déclin de Chella, conséquence de celui de l’empire romain, jusqu’à sa renaissance avec l’arrivée de l’islam et sa période de troubles, d’invasions, d’instabilité. « Siècles obscurs », selon la malheureuse expression de E.F. Gautier, qui n’étaient obscurs que parce que les recherches soumises à une idéologie dominatrice les maintenaient dans l’obscurité et qui y ont échappé grâce aux efforts de quelques historiens isolés et passionnés.

J’aurais pu aussi choisir quelques signes liés aux tentatives d’islamisation par les Idrissides des peuples qui en ces temps y vivaient et dont Ibn Khaldoun parle dans Histoire des Berbères et des dynasties musulmanes de l’Afrique septentrionale (traduction Baron de Slane). Ou relever le fait que Chella soit revenu en héritage à My Omar, un des fils de My Idriss, ou rechercher ceux qui pourraient nous éclairer sur la longue période des Berghouata où Chella figurait en première ligne dans les confrontations meurtrières avec les Idrissides, les Almoravides et les Almohades. J’ai préféré consacrer cette étude à la mystérieuse stèle funéraire d’Abou Yacoub Youssouf le Mérinide, source d’une légende, la moins connue de toutes, née en ce lieu privilégié de la dynastie mérinide.

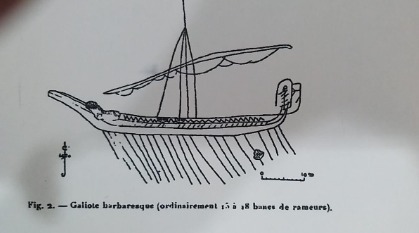

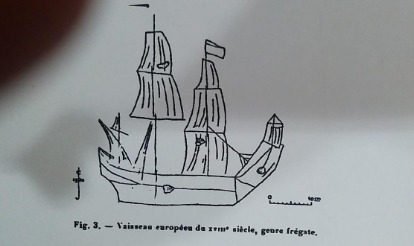

Peut-être aurais-je mieux fait de privilégier les « graffitis de Chella », découverts par Jean Campardou et Henri Basset, « un détail bien minime en apparence », écrivent-ils, mais qui offre cependant un certain intérêt. De curieux graffitis se trouvent à l’intérieur de cette porte et représentent d’anciens bateaux ; quelques-uns sont restés en bon état, tandis que beaucoup d’autres ont été dégradés par le vandalisme de visiteurs indélicats. Si l’on suit le conseil de J. Berque de s’intéresser un peu plus dans ce genre d’études à l’anthropologique, ce détail n’est en effet minime qu’en apparence, parce que, quels que soient ceux qui ont gravé ces graffitis de vaisseaux, leur « distraction esthétique » ou leur « impulsion artistique » témoignent consciemment ou inconsciemment d’une des fabuleuses destinées de ce lieu : avoir été de tous temps un port, et surtout un port qui fut célèbre. Enserré entre le promontoire des Oudayas et celui du Chella, il avait fait la gloire de valeureux marins qui le rendirent célèbre dans ce qui fut appelé la « course » des corsaires.

La présence de ces graffitis dans les dédales de cette porte impressionnante ne peut laisser indifférents ni l’historien, ni l’anthropologue, encore moins l’archéologue ou le spécialiste du patrimoine immatériel.