Culture

Cinéma, mon amour de Driss Chouika: SHOHEI IMAMURA, LA DÉCONSTRUCTION DU JAPON POST-GUERRE A TRAVERS LE CINÉMA

Shohei Imamura est souvent associé au courant du cinéma réaliste, caractérisé par une attention particulière aux détails du quotidien et une volonté de rendre compte de la réalité telle qu'elle est.

« Je désirais ardemment travailler avec Akira Kurosawa. Il représente mon idéal. Les grèves des studios Toro m'en ont empêché. Je n'ai pas perdu au change car j'ai rencontré Yasujiro Ozu qui m'a beaucoup appris sur le plan technique ».

Shohei Imamura.

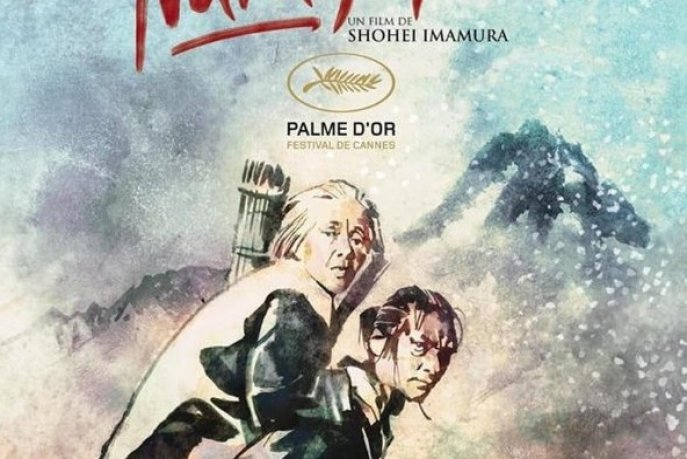

Diplômé d’Histoire à l’Université Waseda de Tokyo, fan de Akira Kurosawa, Shohei Imamura est l'un des cinéastes japonais les plus marquants du XXe siècle. Né en 1926 à Tokyo et mort dans la même ville le 30 mars 2006, Imamura a réalisé une œuvre prolifique et singulière, explorant les thématiques de la société japonaise d'après-guerre, la condition humaine et les aspects les plus sombres de l'âme humaine. Avec une filmographie riche et variée, Imamura a su marquer le paysage cinématographique japonais et international, en remportant à deux reprises la Palme d'Or au Festival de Cannes, en 1983 pour "La Ballade de Narayama" et en 1997 pour "L'Anguille". A mon sens, les principales caractéristiques de l'œuvre de Shohei Imamura résident dans sa grande capacité à mettre en lumière la déconstruction du Japon d'après-guerre à travers ses films.

LA DÉCONSTRUCTION DES CONVENTIONS SOCIALES

Shohei Imamura est bien connu pour sa capacité à mettre en scène des personnages vivant en marge de la société japonaise. Dans ses films, on retrouve des personnages marginaux, des exclus, des femmes libérées ou des anti-héros, qui transgressent les normes sociales établies. Par exemple, dans "La Femme insecte" (1963), Imamura met en scène une femme qui, après avoir été violée, développe une relation fusionnelle avec les insectes. Cette thématique de la transgression des normes sociales se retrouve également dans "La Vengeance est à moi" (1979), où un tueur en série sévit en toute impunité dans une société qui semble incapable de l'arrêter.

Imamura utilise ces personnages marginaux pour questionner les conventions sociales japonaises, remettant en cause les normes et les valeurs de la société d'après-guerre. Par cette déconstruction des conventions sociales, le réalisateur met en lumière les hypocrisies et les injustices qui caractérisent la société japonaise de l'époque.

EXPLORATION DE LA CONDITION HUMAINE

Au-delà de la déconstruction des conventions sociales, Shohei Imamura explore également la condition humaine à travers ses films. Le réalisateur se penche sur les aspects les plus sombres de l'âme humaine, mettant en lumière les pulsions, les désirs inavoués et les contradictions qui habitent chaque individu. Dans L'Anguille", par exemple, Imamura raconte l'histoire d'un homme qui, après avoir purgé une peine de prison pour meurtre, tente de reconstruire sa vie en élévant des anguilles. Le film explore les thèmes de la rédemption et de la culpabilité, mettant en lumière la complexité de la nature humaine.

Imamura ne se contente pas de dépeindre les aspects sombres de l'âme humaine, mais il sait également mettre en scène des moments de grâce et de beauté. Dans "La Ballade de Narayama", le réalisateur raconte l'histoire d'une vieille femme qui se sacrifie pour sa famille en se rendant sur le mont Narayama pour y mourir. Malgré la brutalité de la situation, Imamura parvient à transcender le drame pour en faire un moment de poésie et de beauté, illustrant ainsi sa capacité à saisir la complexité de l'âme humaine.

UNE ESTHÉTIQUE D’UN RÉALISME POÉTIQUE

Shohei Imamura est souvent associé au courant du cinéma réaliste, caractérisé par une attention particulière aux détails du quotidien et une volonté de rendre compte de la réalité telle qu'elle est. Cependant, le réalisme d'Imamura est teinté d'une dimension poétique, qui se manifeste à la fois dans la mise en scène, le jeu des acteurs et la photographie. Par exemple, dans "Le Pornographe", Imamura raconte l'histoire d'un réalisateur de films pornographiques en perte de repères, utilisant une esthétique réaliste pour mieux mettre en lumière les désillusions et les questionnements existentiels du personnage.

Cette esthétique d’un réalisme poétique se retrouve également dans la façon dont Imamura filme la nature et l'environnement. Il accorde une importance particulière aux paysages qui entourent ses personnages, utilisant la nature comme un miroir de leurs états d'âme. Dans "Profonds désirs des Dieux", par exemple, les paysages luxuriants de l'île d'Oshima servent de toile de fond à l'histoire d'une famille déchirée par les passions et les désirs inassouvis. Imamura parvient ainsi à créer une atmosphère à la fois réaliste et poétique, qui renforce la puissance émotionnelle de ses films.

Shohei Imamura reste aujourd'hui un cinéaste incontournable, dont l'œuvre continue de fasciner et d'interpeller les cinéphiles à travers le monde. Il a su marquer le cinéma japonais et international d’une empreinte indélébile. Ainsi, Shohei Imamura restera à jamais une figure emblématique du cinéma japonais, dont l'œuvre demeure une source d'inspiration inépuisable pour les cinéastes d'aujourd'hui et de demain.

FILMOGRAPHIE DE SHOHEI IMAMURA (LM)

« Désirs volés » (1958) ; « Désir inassouvi » (1958) ; « Mon deuxième frère » (1959) ; « Cochons et cuirassés » (1961) ; « La femme insecte » (1963) ; « Désir meurtrier » (1964) ; « Le pornographe (introduction à l’Anthropologie) » (1966) ; « L’évaporation de l’homme » (1967) ; « Profonds désirs des Dieux » (1968) ; « L’Histoire du Japon racontée par une hôtess de bar » (1970) ; « La vengeance est à moi » (191979) ; « Pourquoi pas ? » (1981) ; « La ballade de Narayama » (1983) ; « Zegen, le seigneur des bordels » (1987) ; « Pluie noire » (1989) ; « L’Anguille » (1997) ; « Dr. Akagi » (1998) ; « De l’eau tiède sous un pont rouge » (2001).

DRISS CHOUIKA