Culture

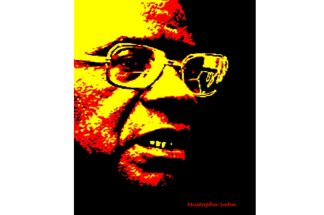

Historiens des marges : un affluent local essentiel à l’édifice historique global - Mustapha JMAHRI

De G à D : Mustapha Jmahri, Jilali El Adnani et Ahmed Boumezgou

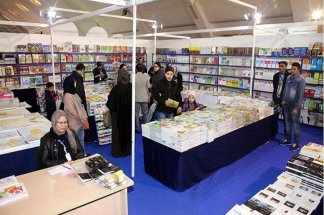

Au SIEL 2025 à Rabat, Mustapha Jmahri a participé au panel « Les historiens des marges » organisé mardi 22 avril 2025, en compagnie des historiens Ahmed Boumezgou et Jilali El Adnani, qui a assuré la modération. Partant de son expérience dans la recherche sur le passé d’El Jadida et des Doukkala, il a présenté quelques réflexions sur le rôle de l’histoire locale dans le rayonnement de la région et sa contribution dans l’édifice historique global. Ci-après le mot qu’il a préparé pour ce panel qui, faute de temps, n’a pu être décliné en entier.

L’histoire locale, un levier pour enrichir le récit national

L’exemple de mon dernier livre paru il y a deux mois Boulaouane, kasbah historique et Citadelle de Saint-Exupéry prouve que l’histoire régionale s’insère dans l’histoire nationale et même internationale. Dans ce cas précis, nous avons restitué l’histoire d’un haut lieu, celui de Moulay Ismaïl qui était une étape essentielle sur la route sultanienne entre Fès et Marrakech en la reliant à l’œuvre universelle de Saint-Exupéry, écrivain traduit en 300 langues et dialectes. Il s’agissait aussi de démontrer une certaine paternité du Maroc sur Citadelle, le roman posthume de Saint-Exupéry, qui puisa son inspiration de sa visite à cette kasbah en 1927. Information mise au jour, pour la première fois en 2012, dans une chronique de mon livre précédent Chroniques secrètes sur Mazagan.

Cet exemple n’est pas unique, d’autres titres publiés dans la série « Les cahiers d’El Jadida », en l’occurrence Les agriculteurs étrangers en Doukkala ou El Jadida, deux siècles d’histoire consulaire, montrent cette corrélation-imbrication des histoires locales, régionales et nationales.

Depuis plus de trois décennies que je mène ce travail, j’ai pu constater que chaque histoire locale ou régionale peut facilement mener vers l’histoire nationale et mondiale. Ce qui prouve que, même si l’ancrage est local, sa portée va bien au-delà.

De plus en plus à l’ordre du jour, l’histoire des marges sert le récit national en comblant un manque d’histoire vécu par certaines composantes de la société à la recherche de plus de visibilité et de présence. C’est dans le contexte du débat post-68 que le terme marge, mais encore plus son adjectif marginal, a gagné en popularité. Selon Federico Dotti, l’histoire s’est emparée de ce terme afin de jeter la lumière sur des groupes autrefois considérés comme privés d’histoires.

Animé d’une approche interdisciplinaire, l’historien des marges est aussi sociologue, anthropologue et géographe des marges. C’est un historien qui installe son observatoire dans les marges pour mieux questionner aussi le centre. Considéré comme une personne ressource dans sa Région, sa tâche est multiple pour appréhender un espace multidimensionnel nécessitant un dialogue avec d’autres savoirs, outils et approches. Il est en quelque sorte un sauveur de mémoires et de fragments d’une réalité qui sinon serait vouée à la disparition. Connecté à son terrain par l’observation permanente et le cumul des recherches, il aboutit à une connaissance plus fine de la réalité et ainsi enrichit le récit national et éclaire ses zones d’ombre.

Étant pluridisciplinaire, l’Histoire des régions n’est jamais facile à comprendre, à raconter, à écrire. Si la théorie peut aider, ici le terrain est plus important et c’est, peut-être, ce qui explique que la production n’est pas massive, car, souvent, les chercheurs préfèrent s’engager vers les domaines qui leur sont familiers. Quand cette discipline s’applique à l’échelle locale, elle requiert des fouilles continues exigeant beaucoup de temps, d’engagement et s’avère imparfaite dans la mesure où l’on ne peut, malgré tous les efforts, que restituer des fragments du passé. Ce sont là les principaux caractères de l’histoire locale énumérés par Guy Thuillier et Jean Tulard dans leur livre : Histoire locale et régionale paru dans la série Que sais-je (1992).

Au Maroc, l’idée d’écrire sur la proximité n’est ni nouvelle ni récente. D’éminents historiens et chercheurs avaient déjà souligné l’importance indéniable de la production monographique locale. Le pionnier Mokhtar Soussi avait préconisé d’établir des Histoires locales afin de pouvoir écrire l’Histoire du Maroc. Il a lui-même montré l’exemple en se penchant sur sa Région, le Souss. Pour ce savant, l’histoire locale attarikh al’khass est prioritaire sur l’histoire générale du Maroc attarikh al’am.

L’historiographie régionale n’a rien de régionaliste, elle est tout simplement l’expression d’une diversité nationale revendiquée dans le contexte du processus démocratique. Mais, l’histoire locale ou la micro-histoire demeure encore un terrain en friche. Abderrahmane Rachik déplore que, de manière générale, les publications sur l’histoire urbaine marocaine soient trop rares. Une lacune à combler au moment où le Maroc a érigé constitutionnellement la Région en tant que collectivité locale, car seul le recours à l’Histoire peut nous aider à construire de véritables Régions comme l’affirme Amina Aouchar, ancienne directrice de l’Institut Universitaire de la Recherche Scientifique.

Dans le cadre de la Régionalisation avancée, les historiens locaux dans les différentes provinces ont la capacité de contribuer à ce chantier stratégique et participer à la valorisation du patrimoine culturel et historique de leur ville et de leur région. Dans les vingt dernières années nombre de travaux historiques et monographiques (individuels ou collectifs en arabe et en français) sont venus enrichir l’historiographie régionale et nationale.

Cette histoire régionale est naturellement au service du développement de la Région. Si l’historien professionnel est spécialiste d’une discipline, l’historien local est spécialiste d’un territoire. Récolteur d’informations générales, des fois hors de prix, elles peuvent être exploitables par d’autres historiens pour des analyses plus élaborées ou par des gestionnaires (économistes, aménageurs, urbanistes, ingénieurs) pour des prises de décisions réfléchies.

Les cahiers d’El Jadida : un projet pionnier de sauvegarde mémorielle

C’est dans cette mise en perspective que je voudrais évoquer brièvement ma modeste expérience. Jeune, je fus bercé par le récit paternel sur les anciennes familles. En 1987, j’ai commencé à consacrer des articles à la ville et à sa région dans la presse arabophone et francophone tel celui intitulé « El Jadida : histoire d’une ville » paru dans l’emblématique revue Lamalif. La même année, j’ai organisé une table ronde, à l’Institut Français d’El Jadida, sur le thème : « L’histoire d’El Jadida racontée par ses anciens habitants » avec la participation d’anciens de la ville, marocains et étrangers. L’intérêt suscité par cette première rencontre justifia sa réédition en 1988 et 1989. Ces rencontres permirent de répondre au souhait d’étudiants de la Faculté des Lettres qui venait d’être créée à El Jadida une année auparavant. Ces jeunes étaient avides de connaître la bibliographie relative à l’histoire d’El Jadida, de sa province et de savoir où elle est disponible.

Pour répondre à ces attentes, j’ai inauguré, plus tard, mon projet Les cahiers d’El Jadida par un travail bibliographique. Commencer par ce volet était, en fait, une suggestion du sociologue Abdelkébir Khatibi, suite à ma participation à l’atelier « L’écriture et la Région » qu’il a animé en 1990 au siège de l’Association des Doukkala à El Jadida. C’était le premier atelier d’écriture au Maroc. Ma rencontre décisive avec deux éminents historiens Guy Martinet et Nelcya Delanoë (anciens du Maroc et d’El Jadida) me donna la confiance nécessaire. Ils m’appuyèrent par leurs conseils et leur encadrement.

Projet éditorial personnel et volontariste, Les Cahiers d’El Jadida représentent aujourd’hui, après 32 ans, avec une trentaine d’ouvrages et plus de 400 articles publiés séparément, une petite encyclopédie de connaissances sur cette région océanique et stratégique. Une région de médiation entre le nord et le sud, entre la mer et la plaine, entre la cité et la campagne, entre le Doukkali et l’étranger. Certains cahiers traitent de thèmes de première main, jusque-là négligés par les chercheurs, tels les travaux sur le port d’El Jadida, la présence consulaire, la communauté juive, la médecine, l’histoire centenaire du lycée Ibn Khaldoun et les unions mixtes colons-femmes musulmanes.

Dans l’ensemble, ces travaux donnent une idée de l’évolution de la cité depuis l’arrivée des Portugais au XVIème siècle, puis du Protectorat et de l’Indépendance jusqu’aux années 1970. L’on comprend alors qu’El Jadida est une ville qui évolue dans le temps non seulement aux niveaux de l’occupation de l’espace, de l’urbanisme, de la sociologie du tertiaire, de la population mais aussi au niveau culturel et émotionnel.

Ce corpus participe aussi à la conservation de la mémoire, des lieux et des faits : rapports de domination au temps du Protectorat, discrimination d’accès à l’enseignement, relations intercommunautaires, représentations de l’espace, mobilité sociale, intégration-exclusion et comportements militants. Il s'agit aussi de montrer, par des récits simples, variés et souvent originaux, comment une région cosmopolite, sans vraiment s’en rendre compte, a vécu et parfois subi les diverses mutations en des temps tumultueux : pénétration européenne du XIXème siècle, Protectorat, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre, années de pénurie et lutte pour l’Indépendance. La valeur d’un tel travail, à l’échelle régionale, repose précisément sur le fait de saisir sur le vif la manière dont l'Histoire, la grande qui est en train de se faire, est reçue par les gens dans leur quotidien. C’est-à dire de façon incertaine, pas toujours conceptualisée et parfois contradictoire.

Méthodologie de l’historien local : entre archives privées et témoignages vivants

Devant l’insuffisance documentaire voire l’inexistence d’écrits sur certains sujets et l’impossibilité d’accéder aux archives administratives locales, la collecte de données n’est jamais garantie. L’historien n’a pas d’autre choix que d’employer la démarche du détective et de mener son enquête. J’ai donc privilégié deux approches méthodologiques : l’une, directe, faisant appel aux archives privées, bien que rares au Maroc, et à la prospection sur le terrain, l’autre, indirecte, faisant appel aux témoignages des anciens de la cité. Le croisement de ces deux approches a permis d’avoir une connaissance sans cesse renouvelée du terrain.

L’historien local est un traqueur de détails, souvent minuscules et négligés. L’arbre ne révèle-t-il pas la forêt ? Plus que des détails, ce sont des points d’histoire qu’il faut maintenir dans la mémoire vivante des Marocains pour qu’ils tirent profit de leur riche passé multiculturel. Si, de 1820 à 1920, le Maroc était un empire convoité par les grandes puissances, il suffit, pour s’en rendre compte, de se pencher sur l’histoire du port d’El Jadida, deuxième au Maroc après celui de Tanger. Une population cosmopolite de toute l’Europe s’y était installée pour gérer un arsenal englobant une trentaine de lignes maritimes, une trentaine de consulats, une quinzaine de succursales bancaires et bureaux d’assurance, des services postaux privés et un bon nombre de comptoirs commerciaux. Elle y profitait d’un important flux d’import-export. Les richesses drainées ne concernaient pas seulement la région d’El Jadida mais provenaient aussi des Doukkala, de la Chaouïa, des Abda, du Haouz et même de Aït Aâttab dans les premiers contreforts du Haut-Atlas. Mon livre Le port d’El Jadida, une histoire méconnue, paru en 2008, a rappelé toutes ces vérités.

Les témoignages furent d’une grande utilité pour explorer les différentes composantes de la population de la ville : Marocains et étrangers (anglais, portugais, français, espagnols…), musulmans, juifs et chrétiens, hommes et femmes. Une somme de paroles passée désormais de l’oral à l’écrit et qui contribue largement à l'enrichissement de l'histoire de la cité et de son environnement régional et national, sous un angle pluriel, ouvert et humaniste. Tout cela illustré par une riche iconographie.

Enfin, la richesse de ce genre de publications ne se mesure pas qu’à sa propre échelle. Elle a également un effet sensible sur la prise en compte de la diversité culturelle, du rayonnement externe et de la relation avec l’Autre. C’est ici la partie invisible du travail humaniste de l’historien des marges.

En conclusion, je voudrais dire que la longévité de mon projet est principalement due, dans le contexte, un peu limité, de la recherche et de l’édition au Maroc, aux conseils de mon initiateur Abdelkébir Khatibi : travailler dans le cadre d’un projet et créer son propre lectorat. Après avoir lancé Les cahiers d’El Jadida, j’ai pu, le temps passant, cerner le profil de mon lectorat formé principalement de trois groupes porteurs de cette mémoire partagée : les Marocains ayant vécu à El Jadida au temps du Protectorat, les Jdidis de confession juive issus de la diaspora et les Européens, notamment Français, anciens de Mazagan. Ces personnes ainsi que leurs héritiers sont demandeurs de cette histoire qui s'est constituée, notamment, par la transmission orale. Maints porteurs de ces témoignages mémoriels, Marocains comme étrangers, estiment, qu’à travers mon travail, ils peuvent les transmettre à la postérité.