chroniques

Vers une résolution onusienne sur le Sahara consacrant l’autonomie comme issue unique, et ensuite ? -Taïeb Dekkar

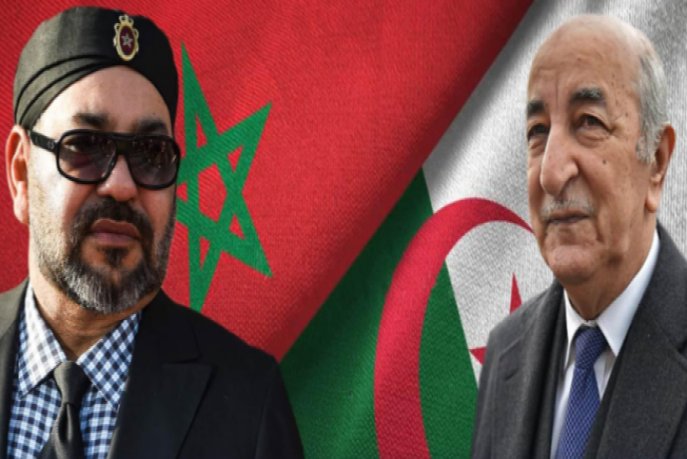

Le Roi du Maroc, Mohammed VI, et le président de l’Algérie Abdelmadjid Tebboune

À six mois d’une session cruciale du Conseil de sécurité, le dossier du Sahara marocain pourrait connaître un tournant historique. Une résolution pourrait consacrer l’autonomie comme issue politique unique, mettant fin à des décennies de débats onusiens. Mais derrière cette clarification apparente, se profilent, écrit Taëb Dekkar, de nombreuses interrogations : sur la stratégie algérienne, le sort des camps de Tindouf, et les modalités concrètes du futur statut autonome.

À l’occasion de sa prochaine session prévue en octobre, le Conseil de sécurité des Nations unies pourrait franchir une étape décisive dans le dossier du Sahara marocain. Selon plusieurs sources diplomatiques, une nouvelle résolution est en gestation, visant à consacrer le plan d’autonomie proposé par le Maroc comme la seule issue politique au conflit. Une telle décision, si elle venait à être adoptée, marquerait un tournant historique : elle clôturerait le débat sur cette question au sein des autres organes onusiens, notamment l’Assemblée générale et la Quatrième Commission.

L’Algérie entre obstruction, retrait tactique et espoir de revirement

Dès lors, l’autonomie, et rien d’autre, s’imposerait comme la voie exclusive pour la résolution de ce différend. Ce nouveau cap viendrait invalider toutes les autres hypothèses, y compris celles portées par le front séparatiste du Polisario, soutenu activement par l’Algérie. La République arabe sahraouie démocratique (RASD), entité autoproclamée et non reconnue par l’ONU, devrait alors se dissoudre, ou se transformer en parti politique pour participer à la vie publique de la région autonome.

Reste une question cruciale : combien de temps prendront les négociations ? Et surtout, le Conseil de sécurité fixera-t-il un échéancier précis et des délais ? Ces points demeurent en suspens. L’Algérie, acteur central bien que s’en défendant faussement, pourrait refuser de prendre part au processus. Elle pourrait aussi ordonner au Polisario de boycotter les négociations, ou adopter une stratégie d’obstruction subtile : participer tout en bloquant les discussions, dans l’attente d’un éventuel changement à la Maison Blanche qui induirait un retournement de situation.

L’Algérie n’a jamais digéré la réaffirmation américaine de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, une position consolidée sous Donald Trump puis confirmée sous sa présidence actuelle. Dans un geste de protestation, Alger a même renoncé à participer aux manœuvres conjointes de l’AFRICOM, malgré son engagement préalable comme simple observateur dans l’espoir que Washington en tienne compte dans sa position de soutien au plan d’autonomie.

Le casse-tête des camps de Tindouf

Or, tel ne fut pas le cas. Mais une reddition d’Alger paraît aujourd’hui peu envisageable. Le régime algérien s’est enfoncé jusqu’au cou dans ce dossier, politiquement, financièrement, diplomatiquement et militairement. Ce lourd investissement est en grande partie responsable des difficultés économiques et sociales que connaît le peuple algérien. Pour sortir de l’impasse, la solution la plus réaliste pour Alger serait un repli tactique, en assumant pleinement son statut d’État voisin et observateur, à l’image de la Mauritanie. Elle pourrait alors laisser le front séparatiste participer aux négociations de manière autonome, en endossant la responsabilité de ses choix. Ce cas échéant quelles seraient, outre l’accès à Atlantique que le Maroc est prédisposé à lui accorder, les exigences d’Alger en contrepartie de ce ‘’renoncement’’ ?

Une autre dimension, souvent éludée, concerne le sort des populations installées dans les camps de Tindouf. Beaucoup ne sont pas originaires des provinces du sud marocain. Une résolution du conflit devrait nécessairement inclure une issue pour l’ensemble de ces réfugiés. Pour le Maroc, il ne s’agira pas de reprendre tous les occupants des camps, mais uniquement ceux originaires de ses provinces sahariennes. De son côté, l’Algérie pourrait chercher à se libérer du poids logistique, politique et symbolique de ces camps en procédant à leur démantèlement total.

Référendum d’autodétermination au référendum de confirmation

La question du référendum sera également déterminante si jamais elle revient sur la table des négociations. Il ne s’agirait certainement pas d’un référendum d’autodétermination au sens classique — réservé aux seuls natifs du territoire avant 1975 et à leurs descendants — mais d’un référendum de confirmation, accepté par toutes les parties, et ouvert à une population plus large. Ce modèle donnerait un caractère consensuel et inclusif à l’adhésion au nouveau statut d’autonomie.

Enfin, les discussions devront porter sur les prérogatives exactes de la future instance autonome : quels pouvoirs lui seront dévolus et quels sont ceux qui relèveront du pouvoir central à Rabat ? Quelles modalités pour les élections régionales ? Les campagnes électorales ? Là encore, la logique d’exclusivité territoriale des Sahraouis pourrait être dépassée, au profit d’un cadre plus représentatif et démocratique.

Dans l’ensemble, si la résolution onusienne d’octobre se confirme, elle posera les jalons d’une nouvelle ère pour le Sahara marocain. Mais elle ouvrira également un cycle délicat de négociations, où les stratégies d’obstruction, les équilibres régionaux et les enjeux de souveraineté joueront un rôle central.