chroniques

Mémoire des Rois – Par Seddik Maaninou

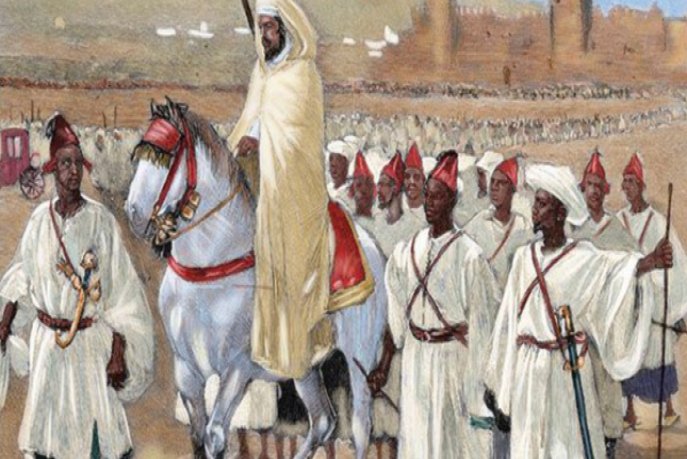

Tableau représentant le sultan Moulay El Hassan (Hassan Premier) lors d'une expédition (الحركة)

Avec Mémoire des Rois (ذاكرة الملوك), Seddik Maâninou redonne vie à l’histoire du Maroc sur les réseaux sociaux. D’abord sceptique, il se lance dans un projet de vulgarisation historique et rencontre un succès populaire qui l’a surpris, révélant une soif de mémoire et de connaissance face à un web saturé de scandales. Récit

Pendant plusieurs semaines, deux amis n’ont cessé d’insister pour me convaincre de lancer un site d’information sur le réseau bleu. À chaque fois, je trouvais des excuses, sans être réellement convaincu. Mais j’ai fini par accepter, et nous nous sommes mis d’accord sur le nom du site et le programme des épisodes.

L’idée

Je savais que les contenus historiques, malgré leur importance pour la préservation de la mémoire nationale, ne suscitaient pas un grand intérêt populaire. Les statistiques le confirmaient : les gens préfèrent les rumeurs, les mythes, les fausses informations. Ils se réjouissent plus du divorce d’une actrice, de la maladie d’un footballeur ou de l’arrestation d’un influenceur que d’une chronique sur leur propre histoire. Le web est devenu un tsunami de scandales, d’atteintes à la dignité humaine, de mensonges sur les vivants — alors que dire des morts ? —, sans oublier les campagnes de diffamation et le chantage.

L’acceptation

Quand j’ai accepté de lancer le site, j’étais conscient de toutes ces difficultés. J’ignorais également comment manipuler les outils numériques nécessaires à la production, au montage, et à la diffusion auprès d’un large public. Et pourtant, je me suis enthousiasmé pour ce projet. Je l’ai considéré comme un devoir moral et patriotique, un engagement de persévérance pour tenter d’ouvrir, ne serait-ce qu’un petit passage, vers les usagers des réseaux sociaux.

Les deux défaites

J’ai choisi de commencer par parler du sultan Hassan Ier, qui régna pendant vingt-et-un ans (1873-1894), dans des circonstances difficiles, confronté à des troubles internes complexes et à des pressions coloniales visant à occuper le Maroc et à en faire une colonie. Il réussit néanmoins à préserver son indépendance et son unité, dans un continent qui avait déjà hissé le drapeau blanc devant les puissances coloniales.

Hassan Ier dut faire face aux conséquences de deux défaites militaires et à leurs répercussions internes, qui menaçaient la stabilité et l’unité territoriale. Cela a commencé à Isly, dans la région de Oujda, où l’armée marocaine, sous le règne de Moulay Abderrahmane, fut vaincue par les troupes françaises, entraînant la signature du traité de Lalla Maghnia, au prix de l’oubli de nos victoires passées, notamment celle de la bataille de Oued El Makhazine.

La crise découlant de cette défaite imposait la nécessité de construire une armée forte, capable de résister aux ambitions étrangères. Mais la chance n’était pas de notre côté : en 1860, les troupes espagnoles, parties de Ceuta, envahirent et occupèrent Tétouan sous le règne de sidi Mohammed Ben Abderrahmane. Alors que la défaite d’Isly ne dura qu’un jour, celle de Tétouan donna lieu à de véritables épopées militaires marocaines, à une résistance longue et à des combats qui durèrent plusieurs semaines. Mais nous n’étions pas en mesure de tenir face à une armée espagnole de plus de cent mille soldats.

Les difficultés

Le Maroc devait panser ses blessures, supporter une lourde dette pour obtenir le retrait des forces étrangères, et faire face à une crise économique et financière sans précédent, marquée par le vide du « Trésor de l’État ». À cela s’ajoutait l’apparition des « protégés » : des Marocains qui complotaient pour obtenir la protection de puissances étrangères par l’intermédiaire des consuls. Cette protection, prélude au protectorat, les exemptait d’impôts, des lois nationales et même de la justice, même dans leur tort.

Les résultats

J’ai détaillé tout cela dans plusieurs épisodes, parlant des expéditions (الحركة)

menées par Hassan Ier, tantôt pour s’assurer de l’allégeance de régions visitées, tantôt pour négocier le retrait de forces étrangères, pour se rapprocher de la population, écouter leurs revendications ou mater des tribus rebelles.

En vérité, je ne prêtais pas attention au nombre de visiteurs du site. Ce sont mes deux amis qui m’informaient, étonnés, de l’augmentation du nombre d’abonnés et du fait que les résultats dépassaient leurs prévisions. Je n’ai aucun mal à avouer que cela m’a réjoui — non pas tant pour les chiffres en eux-mêmes — mais parce que des sujets habituellement ignorés avaient su capter l’intérêt du public. Cela montrait le désir sincère des gens de mieux connaître l’histoire de leur pays, les épreuves affrontées et les efforts déployés pour résister aux ambitions coloniales européennes.

Ramadan

Cette aventure s’est poursuivie tout au long du mois de Ramadan. En plus des épisodes historiques, j’ai proposé des capsules spéciales sur mon parcours professionnel. Cette série, intitulée « Les jours d’antan », a reçu un accueil encore plus enthousiaste que prévu.

La surprise est venue la nuit de l’Aïd, lorsque mes deux amis m’ont annoncé que le nombre de vues avait dépassé un million et demi, les trente mille abonnés, et les commentaires neuf mille.

Moment de réflexion

Je me suis alors senti responsable envers ces visiteurs et passionnés. J’ai demandé un court répit pour réfléchir, me ressourcer, et préparer la suite. J’ai annoncé une pause temporaire, le temps de reprendre mon souffle et de me préparer à une nouvelle série…

Et Mémoire des Rois a continué.