Culture

L’Académie du Royaume investit quatre de ses nouveaux membres

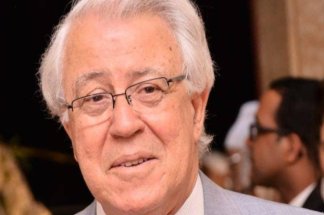

Le Secrétaire perpétuel de l’Académie Royaume, Abdejlil Lahjomri, lors de la présentation de Maurice Gourdault-Montagne, Ambassadeur de France, nouveau membre associé de l’Académie du Royaume.

En mars 2024, l’adoubement des nouveaux membres de l'Académie du Royaume du Maroc, dans sa nouvelle configuration, a été lancé par le processus d’investiture par installation de deux nouveaux membres, Tanella Boni (Côte d'Ivoire) et Nkosana Moyo (Zimbabwe). Puis ce fut le tour, en avril, à six nouveaux académiciens de recevoir l’insigne qui officialise leur entrée dans l’honorable enceinte. Il s’agissait du sénégalais Alioune Sall et des marocains Abdelfattah Kilito, Driss Guerraoui, Assia Bensalah Alaoui, et Najia Hajjaj-Hassouni.

Mercredi 12 juin, ce processus, qui est pour le Secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume, Abdejlil Lahjomri, l’aboutissement de huit ans de dynamisation, de restructuration d’élaboration et d’adoption de nouveaux textes et statut, s’est poursuivi par une nouvelle journée d’accueil et de présentation de quatre nouveaux membres : la marocaine Aziza Bennani, la mauritanienne Mariem Bekaye, un deuxième marocain Mbarek Rabii et le français Maurice Gourdault-Montagne.

C’est au Secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume qu’est revenue la présentation de ce dernier, « une personnalité qui a consacré sa vie professionnelle, a rappelé Abdejlil Lahjomri, à la diplomatie et est décrite unanimement comme un diplomate absolu, un ambassadeur stratégique, un personnage clé, maître-artisan facilitateur et meilleur connaisseur de ce qu’est la diplomatie. » Et au-delà de la présentation du personnage Maurice Gourdault Montagne, c’est autour de ses réflexions que s’est construit le discours du Secrétaire perpétuel, faisant ressortir pourquoi ce grand ambassadeur de France a fait, tout au long de sa carrière, du titre de son livre, « Les autres ne pensent pas comme nous, sa doxa pour les comprendre et son outil pour se rapprocher d’eux. Lisons, plutôt, c’est éloquent :

L’auteur de « Les autres ne pensent pas comme nous »

« J’ai le bonheur et la joie de vous féliciter pour votre nomination par Sa Majesté Le Roi que Dieu l’assiste comme membre associé de notre vénérable assemblée, de vous présenter et d’introduire votre leçon d’investiture. Cet exercice avait dit Jean d’Ormesson, présentant Simone Weil à l’Académie française peut être périlleux. Et il l’est pour moi, qui me trouve devant une personnalité qui a consacré sa vie professionnelle à la diplomatie et est décrite unanimement comme un diplomate absolu, un ambassadeur stratégique, un personnage clé, maître-artisan facilitateur et meilleur connaisseur de ce qu’est la diplomatie. Aussi, excellent praticien dans cette profession de mots justes, dits ou écrits et qui de surcroît est polyglotte. Je me suis armé, pour maîtriser une légère appréhension, du conseil de mon professeur de langue française, qui nous recommandait dans ce type de situation, de nous efforcer à chercher et à trouver le mot juste, unique et irremplaçable. Y arriverai-je devant vous qui avez consacré votre vie à ciseler les mots dans vos entretiens, votre correspondance, vos rapports vos articles et vos conférences ? Qui avez réussi à les trouver, ces mots introuvables, dans votre récente publication au titre subtil « Les autres ne pensent pas comme nous », couronnée par le Prix de l’Essai de l’Académie française. Vous relatez dans ce récit de vos souvenirs, votre rencontre à l’âge de vingt-cinq ans avec le Président Valéry Giscard d’Estaing et dites que votre grand souci était d’être concis et de trouver les mots justes pour vous adresser à lui. Un instant, je me suis demandé, parce que le protocole m’y autorisait, si je ne devais pas faire ma présentation en langue arabe et laisser l’interprète (ceux de notre institution sont agiles avec les mots) d’en faire une traduction. A eux de trouver les mots justes, si, votre interview dans les actes de l’un des colloques CERISY intitulé « La traduction dans une société interculturelle » ne m’en avait pas dissuadé. La traduction n’aurait pas été la solution. L’analyse que vous faites dans cette interview de l’usage de cette discipline dans le métier qu’est pour vous la diplomatie, devrait être considérée comme un éclairage essentiel dans la formation des jeunes diplomates, quand il y a formation. Mais aussi et surtout l’apprentissage des langues. Vous vous êtes toujours fait un devoir, Monsieur l’Ambassadeur de France, d’apprendre la langue des pays où vous étiez nommé. C’est ainsi que vous parlez l’allemand (vous êtes titulaire d’un DEUG d’allemand), l’anglais, l’espagnol, l’italien, le japonais, le russe et à L’INALCO (Institut national des langues et civilisations orientales) vous avez appris l’hindi, l’ourdou, ainsi que des notions d’arabe et de bambara, une langue mandingue, l’une des plus parlées au Mali.

Un parcours exceptionnel

« La tradition dans cette tâche introductive m’invite surtout à résumer pour nos confrères, votre parcours, votre formation intellectuelle et votre itinéraire professionnel. Les biographies vous concernant nous disent seulement que vous êtes né à Paris le 16 Novembre 1953… mais très vite elles nous renseignent sur vos études supérieures (Sciences politiques Paris, Université Paris Panthéon Assas) et sur votre carrière de conseiller du premier Ministre Alain Juppé et de Sherpa du Président Jacques Chirac). Rien ou peu de choses sur les premières années de votre vie, sur votre enfance, sur votre jeunesse, comme si un voile d’une nécessaire discrétion protégeait l’intimité de ceux qui étaient destinés aux fonctions diplomatiques. Ce que l’on sait de votre enfance, de votre famille, de vos études secondaires, on l’apprend dans une page pudique de votre livre « Les autres ne pensent pas comme nous » qui ne se veut pas mémoires de diplomate mais une invitation au voyage dans les arcanes politiques et diplomatiques de votre pays, la France, et dans ceux des pays où vous avez été nommé comme ambassadeur (Chine, Royaume-Uni, Japon, Allemagne). Une synthèse qui (je vous cite) tente « de tirer de ce patient travail d’observation des enseignements sur la façon d’aborder le monde dans sa diversité ». Avant d’évoquer ces enseignements qui me paraissent utiles comme recommandations à tout acteur politique, permettez-moi de prendre la liberté de citer ce que vous avez bien voulu révéler aux lecteurs, de votre famille et de votre enfance. Les dédicaces dévoilent souvent beaucoup de ce qu’on ressent au moment de livrer au public la quintessence de sa vie. Vous dédicacez ainsi votre publication :

« A mon père qui m’a ouvert au vaste monde et jeté sans le savoir dans les eaux profondes de la diplomatie ».

Nous saurons par la suite dans ces confessions rares, écrites comme à regret, que votre père a eu une carrière militaire, je vous cite « qu’enfant vous aviez voulu être officier à son image et qu’il vous en dissuadera discrètement ». Voilà comment vous vous êtes retrouvé diplomate. « La politique dans votre famille, dites-vous, faisait partie de la vie ». Mais l’expérience qui vous marqua le plus sont les événements de Mai 68. Vous suiviez vos études au lycée Paul Valéry et vous nous confiez que vous étiez résolument un fervent gaulliste, livré aux attaques virulentes des passions idéologiques de vos condisciples, au moment même où nous étions quelques étudiants à Nanterre, et habitions la Maison du Maroc, Rue des Écoles, au quartier latin, venus d’un pays émergent, surpris, quelque peu fascinés, surtout circonspects et prudents devant la violence juvénile d’une génération turbulente, gouailleuse et trépidante.

La marocanité du Sahara est indéniable

« Je sais que je vais abuser du temps qui m’est imparti pour m’acquitter de la tâche qui m’est dévolue. Nos confrères me le pardonneront. Il me faut, cependant, rendre compte de ce qui ressort de plus important des enseignements de votre longue expérience politique et diplomatique. Vous le résumez-vous mêmes dans l’avant-propos de votre essai riche et stimulant par l’affirmation suivante : « Dans des temps comme les nôtres où le repli sur soi et sur ses certitudes est une tentation dangereuse, il est plus important que jamais de se rappeler que les autres ne pensent pas comme nous (c’est le titre, je le Rappelle, de votre essai) afin d’essayer de mieux les comprendre, de les respecter et d’entrer en résonance avec eux ». Le mot « résonance » qui interpelle avec force le lecteur résume toute votre pensée. Il est d’autant plus actuel, que, comme vous l’affirmez, nous vivons dans un temps qui voit « la fin de la globalisation heureuse » et comme le fait remarquer notre ami Hubert Védrine, que vous connaissez bien dans sa préface au collectif « Grands Diplomates », nous vivons dans une époque où « la globalisation nous déboussole et périme les références les mieux établies… ». Le philosophe allemand Hartmut Rosa (je sais que je peux aisément parler de lui parce que vous êtes un fin germaniste) élabore deux concepts qui lui semblent opérationnels pour dépasser le vertige qui caractérise notre époque (Hubert Védrine emploie le verbe déboussoler, je préfère comme vous le mot vertige) : le premier concept, il le nomme « accélération », que signalait déjà le savant Oppenheimer quand il attirait notre attention sur ce qui change rapidement de nos jours, à savoir le rythme du changement lui-même. Le deuxième est le concept de « résonance » dont il fait le fondement de sa philosophie et qu’il développe dans son œuvre justement intitulée « Résonance », qu’il explicite et développe dans son essai « Pédagogie de la résonance ».

Redécouvrir les sillons profonds de l’histoire

« Pour ne pas faire long, je le cite : « La transformation en profondeur de nos sociétés ne se réalisera que si nous acceptons d’entrer dans un nouveau rapport au monde, marqué par une relation « responsive » avec lui ». C’est bien ce que vous souhaitez, Mr L’Ambassadeur de France ; voir s’établir une résonance dans les rapports entre sociétés, entre nations, entre peuples, entre individus et entre ceux qui les dirigent et parlent en leur nom.

Hartmut Rosa va jusqu’à suggérer une solution « Accélérons la résonance ». (Titre d’un entretien publié sous forme de manifeste).

Le conseil qui ressort de votre réflexion, Mr l’Ambassadeur de France, qui me semble d’une grande portée dans la tentative de se connaître et de connaître l’autre se résume dans cette citation, essayer de « … redécouvrir les sillons profonds de l’histoire », de l’histoire de son pays et de l’histoire du pays où le diplomate représente son pays et agit pour la sauvegarde des intérêts de son pays.

« Entrer en résonance avec… », et « redécouvrir les sillons profonds de l’histoire… » deux conditions pour réussir dans une pratique raisonnée des relations internationales qui vous ont amené, vous qui n’avez jamais exercé au Maroc à écrire lucidement, dans le chapitre « Refonder la relation franco- algérienne ? Et d’affirmer en ce qui concerne notre cause nationale. Je vous cite « Personne ne peut faire fi de l’origine même de la légitimité du royaume chérifien, qui se trouve dans l’allégeance des provinces au souverain. La marche verte du roi Hassan II avait confirmé, s’il en était besoin, que nous étions bien dans ce cas de figure et que la légitimité de la revendication du territoire concerné par le Maroc était indéniable, le Sahara occidental étant chérifien avant la colonisation espagnole » (fin de citation).

L’espace de la francophonie, fragile et vulnérable

« L’autre domaine qui me parait nécessiter « accélération de la résonance » que je prendrai comme exemple est sans aucun doute, l’espace de la francophonie que vous présentez à juste titre comme un atout incomparable dont dispose la France pour « créer des solidarités, des connivences entre ceux qui ont le français en partage ». Cependant, cela reste toujours et jusqu’à maintenant le vœu premier de beaucoup d’acteurs de la francophonie, depuis les premières mises en œuvre des politiques francophones. Mon maître Mohamed El Fassi, que Dieu l’ait en sa sainte miséricorde, membre de notre Académie, ancien ministre de l’éducation, qui fut Président de l’Assemblée générale de l’Unesco, surtout pour ce qui nous intéresse, fut fondateur et Premier Président de L’AUPELF, (Association des universités partiellement et entièrement de langue française), avait pourtant vainement essayé de convaincre les concepteurs des politiques francophones successives, de ne pas renoncer, ni d’abandonner le concept du « Partiellement ». Le mot « partiellement » avait ceci de particulier, d’inédit et d’opérationnel qu’il inscrivait la francophonie dans un contexte de plurilinguisme comme vous le souhaitez et le conseillez. Il fut supprimé. Depuis, la francophonie nous parait de cette rive de la Méditerranée, fragile et vulnérable devant les coups de boutoir de la langue anglaise, pour employer une de vos images.

« Ces politiciens auraient dû s’inspirer de la si convaincante réflexion d’un de vos interlocuteurs et que vous faites vôtre : « Un allemand n’est pas un français qui parle allemand ». Nous pensions sans pour autant l’exprimer ainsi, mais autrement : « Un marocain qui parle français n’est pas français ».

Un monde Fracturé

« Vous avez choisi, cher confrère, comme thème pour votre leçon d’investiture, « Quelle recomposition pour un monde fracturé ? ». Dans votre essai « Les autres ne pensent pas comme nous » vous insistez sur le besoin que nous avons d’une autre explication à ce monde qui me parait à moi certes fracturé mais surtout calciné. J’ai la conviction que dans votre leçon vous allez nous dire quels sont les nouveaux modes de comportement à inventer, à adopter s’il en existe, à privilégier pour que l’Occident, « héritier d’une civilisation prosélyte » (c’est votre expression), « dont la domination de quatre siècles vient de se terminer » (je vous emprunte ici beaucoup de mots justes qui expriment de fines et perspicaces intuitions) l’Occident devrait éviter de se mettre en surplomb. Pourquoi est-il en défaite comme le signale Emmanuel Todd ? Pourquoi a-t-il perdu la notion de groupe ? Comment sauvegarder la dignité humaine ? Comment aller vers le compromis ? Comment faire appel à « la mémoire émotionnelle des peuples ? ». Comment éviter la guerre pour la gagner ? Votre affirmation à vous est « Gagner la guerre, c’est éviter de la faire ». Comment agir pour faire enfin comprendre qu’aucune « civilisation n’est supérieure à l’autre (et que) toute civilisation a sa légitimité ». « Qu’il est temps, selon votre percutante affirmation, de penser à la paix ». Et pour y penser de relever le défi sécuritaire, d’avoir une vision globale de cette question sécuritaire dans ce monde dérangé ?

« Comment enfin remédier au « sentiment d’injustice contre lequel beaucoup de peuples se révoltent ? ». Vous avez esquissé une solution où vous rejoignez l’enseignement rousseauiste : ce monde défait deviendra monde de dialogue, de solidarités, de convergences si « la plus utile et la moins avancée de toutes les connaissances …celle de l’homme » ne continue pas à s’acheminer vers la négation de l’homme car comment connaître, je cite J.J Rousseau « la source de l’inégalité parmi les hommes si on ne commence par les connaître eux -mêmes ».

« Permettez-moi, avant de vous céder la parole de vous dire combien nous sommes heureux de vous accueillir, et de penser avec vous comment repenser dans nos travaux ce monde bouleversé. Encore une fois je trouve ma conclusion chez vous. Vous dites dans l’avant-propos de votre ouvrage « Les autres ne pensent pas comme nous » ; « Mais la question, où que l’on soit, est la même : comment comprendre l’autre en essayant de se mettre le plus possible à sa place, tout en sachant que se transposer complètement est impossible, voire présomptueux tant nous restons prisonniers de nos propres codes ?... « Par-delà ses positions politiques, chaque peuple porte en lui une charge d’émotions collectives qui lui est propre et qui conditionne sa perception du monde et sa relation aux autres ».

« Soyez le bienvenu, Mr l’Ambassadeur de France et cher confrère, sous cette coupole où résonnera toujours, l’intense appel : « Paix aux Hommes de bonne volonté… ».