Culture

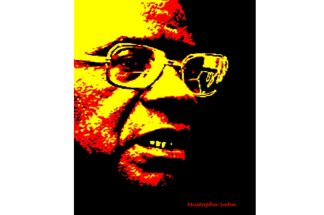

LE PROJET MASSIGNON - PAR MUSTAPHA SAHA

Mustapha Saha, présentant son Projet Massignon au président de la République, Emmanuel Macron. Paris. 11 avril 2025. A gauche : Mohammed Mehdi Bensaid, ministre marocain de la Culture

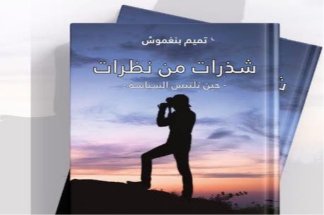

Dans un monde dominé par la rentabilité et la performance, le Projet Massignon défendu par Mustapha Saha ambitionne de redonner à la culture sa juste place. À Pordic, berceau méconnu d’un patrimoine artistique et spirituel exceptionnel, renaît aujourd’hui une figure majeure du dialogue des cultures : Louis Massignon. Un projet visionnaire à la croisée de l’histoire, de la philosophie, de l’art et de la paix. Retour avec Mustapha Saha sur son combat pour la mémoire de Louis Massignon.

Dans la société technocratique, techniciste, ignorantiste, les projets culturels, quand l’idée en est lancée, suscitent souvent la perplexité, le scepticisme, la circonspection, l’indifférence. Dans un monde uniquement actionné par la performance, la concurrence, la compétition, la rentabilité, la vénalité, la rapacité, l’obsession consumériste, matérialiste, quantitativiste, la saturation matérielle et l’indigence spirituelle, la culture est reléguée au rang de préoccupation perturbatrice, désorganisatrice, déstabilisatrice. Les pouvoirs publics soumettent actuellement la culture aux banalisations pernicieuses, aux présomptions suspicieuses, aux censures silencieuses, aux privations sentencieuses. S’il est une urgence humaine, sociétale, vitale, salutaire, c’est la sauvegarde de la culture. Les propositions audacieuses sont des anticipations d’avenir.

Pordic dispose d’un patrimoine intellectuel, artistique, historique exceptionnel, jamais mis en valeur. L’enjeu n’est pas uniquement local, régional, national. Pordic a vocation d’être un pôle d’attraction, non seulement un lieu de pèlerinage, de pérennisation de l’héritage, mais, aussi et surtout, un centre d’études, de recherches, de résidence international, fertilisateur de la pensée massignonienne. Car, la philosophie de Louis Massignon est tout autant initiatrice du dialogisme religieux, de l’interactivité culturelle, que prédicatrice d’un pacifisme salvateur.

Louis Massignon à Pordic

Mercredi, 18 décembre 2024. La conférence Louis Massignon à Pordic connaît une bonne couverture médiatique et une affluence remarquable. L’amphithéâtre du Centre culturel Ville Robert est totalement plein. L’exposé se poursuit par un échange avec la salle et des discussions informelles. Le propriétaire actuel du manoir Massignon, Karl Blohm, physicien, et son épouse, sont présents. Ils m’ont aimablement reçu, l’été précédent, pour un inventaire photographique des sculptures et des bas-reliefs de Ferdinand Massignon, alias Pierre Roche. Je les invite au dîner offert par Joël Batard, maire de Pordic. Le manoir est un témoin précieux, par lui-même et par les œuvres qui s’y sont durablement nichées. Combien de pensées s’y sont élaborées ? Combien d’écrits s’y sont rédigés ? Louis Massignon, quêteur d’absolu, de sa fenêtre, s’absorbe, de la fenêtre de son bureau, dans l’incommensurabilité de l’océan. J’ai toujours pensé que l’art et la poésie sont les bénédictions, les absolutions, les rédemptions des humains. Rien de plus gratifiant que le sentiment d’utilité culturelle.

Jeudi, 19 décembre 2021. À Binic où nous résidons, Place de la libération, le monument commémoratif est réalisé en 1920 par Ferdinand Massignon, dit Pierre Roche, et son ami Auguste Biaggi (1878-1965). Un ange en bronze baptisé Victoire surmonte la colonne. Bérengère Massignon a offert à la ville de Pordic une tête en plâtre de Louis Massignon sculptée par le même Auguste Biaggi. La famille Massignon a aussi possédé deux villas dans la ville mitoyenne de Binic.

Vendredi, 20 décembre 2024. Je découvre au Musée d’art et d’histoire de Saint-Brieuc cinq sculptures de Ferdinand Roche, en dépôt depuis longtemps, inexposées, enterrées dans les caves, méconnues. Une cariatide, une dryade, une statue titrée Désespoir, une charmeuse de serpent, un gladiateur blessé. Le musée de Saint-Brieuc, pourtant classé de France de France, ne décline que des décors domestiques, des photographies sur la vie quotidienne passée et présente des Cotes d’Armor. Une employée, proche de la retraite, nous informe que l’établissement ne dispose plus de direction à cause des restrictions budgétaires.

Lundi, 6 janvier 2025, le maire de Pordic m’invite à faire un exposé devant le bureau municipal sur le projet Massignon. J’explique que la commune de Pordic couve, depuis un siècle, un patrimoine historique, artistique, symbolique, culturel dans toutes les dimensions du terme, jamais mis en valeur, ignoré par la quasi-totalité des habitants et par les institutions bretonnes. Un patrimoine matérialisé, immortalisé par le manoir de la Ville Evêque, édifié en 1902, agrémenté de sculptures par Ferdinand Massignon, dessiné par l’architecte Jean-Marius Girard. A l’entrée, deux statues de plomb, représentant le saint Gwenc’hlan et le saint Yves, reliés par deux sirènes. La muse, la danseuse américaine Loïe Fuller, est partout présente. Hissée sur le toit, il tient une clochette qu’on peut actionner du sol avec une corde. La chapelle où trois générations Massignon sont inhumées, avec un vitrail et neuf bas-reliefs en métal représentant des miséricordes sur la porte. L’oratoire Notre-Dame-de-liesse, archaïque reconnaissance à la Vierge Marie, également dénommé Notre-Dame-des-Brûlons, parce qu’il arrête providentiellement les feux de broussaille, couronné en 1909 par Louis Massignon d’une croix celtique. Étrange lieu de dévotion au bord d’un précipice arboré. Dans un monde agité par les incertitudes, le message philosophique de Louis Massignon, fondé sur la réconciliation abrahamique, la réunification de la science et de la spiritualité, la fertilisation pacifique des perspectives d’avenir, est plus actuel que jamais. Pordic est l’ancrage breton des Massignon. Cette bourgade méconnue a toute légitimité pour devenir un centre d’attraction régional, continental, international.

La dynastie Massignon.

La famille Massignon est originaire de Forges les Eaux, en Pays sur Bray, Seine et Marne.

Ferdinand Massignon (1855-1922), dit Pierre Roche, père de Louis Massignon, figure de proue de l’art nouveau, artiste peintre, sculpteur, médailleur, graveur, céramiste, inventeur de la gypsographie, du gaufrage d’estampe, est promoteur de l’art social.

Louis Massignon (1883-1962), ami du Mahatma Gandhi, alter ego de Lawrence d’Arabie, professeur au Collège de France, fondateur du pèlerinage multiconfessionnel des Sept Dormants au Vieux Marché, Cotes d’Armor, initiateur des dialogues des cultures et des religions, est, sans conteste, l’équivalent, au vingtième siècle, d’Alphonse de Lamartine.

Daniel Massignon (1919-2000), physicien, chimiste, l’un des pères du nucléaire civil, fils de Louis Massignon, consacre une bonne partie de son existence à sauvegarder l’œuvre de son père.

Après une longue éclipse, faute de bonnes volontés pour entretenir sa mémoire et sa postérité inspiratrices d’un futur meilleur, Louis Massignon revient à Pordic avec le succès de la conférence du18 décembre 2024.

D’ores et déjà, des projets, qui pérennisent sa présence locale et son rayonnement international, s’élaborent dans sa ville d’adoption, où il a choisi, avec sa famille, sa demeure éternelle. Il est prévu de créer un centre international Louis Massignon avec un musée, une bibliothèque, une résidence ouverte aux chercheurs, aux doctorants, aux écrivains, aux artistes, des salles de travail, d’exposition, de conférence, de projection de films. Cet équipement contribuera à l’enrichissement culturel de la ville et à son positionnement comme centre d’attraction. La pensée pacifiste de Louis Massignon est en phase avec les attentes d’un monde menacé de chaos.

Pordic abrite, depuis un siècle, un patrimoine artistique exceptionnel créé par Ferdinand Massignon, digne des plus grands musées. Un patrimoine endormi, méconnu, ignoré. Trois lieux emblématiques, la villa Massignon en bordure de la vallée, que certains appellent manoir, édifiée en 1902 par Ferdinand Massignon sur les plans de l’architecte Jean-Marius Girard (1866-1936). La façade de l’entrée décline deux statues de plomb, représentant Gwenc’hlan et Saint-Yves, séparés par deux sirènes silhouettées dans un bas-relief de granit. D‘autres sculptures, perchées sur le toit, prennent pour modèle la danseuse Loïe Fuller (1862-1928), muse de l’artiste.

La chapelle dans le cimetière, où les trois générations Massignon reposent, contient un vitrail où la Vierge Marie est profilée dans le style Art nouveau et neuf panneaux sur la porte dépeignant les Miséricordes sur la porte.

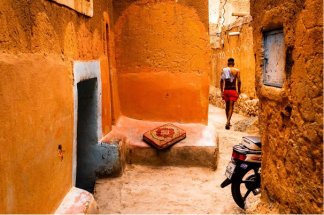

L’oratoire Croix des Brûlons des Ardriers, ou Notre-Dame-de-Liesse, sur le flanc nord de la vallée, également nommée Croix Louis Massignon, est construit en moellons de schistes. Une petite niche héberge une statuette de la Vierge. L’appellation Croix des brûlons renvoie à la légende populaire qui veut que d’importants feux de broussailles s’éteignent miraculeusement à cet endroit. Louis Massignon érige une croix celtique d’un mètre cinquante, confectionnée dans la roche calcaire, en 1909, pour consigner sa conversion au catholicisme, en Irak, l’année précédente. Il fait élever une réplique à Bagdad. L’inscription commémorative est en latin.

Berengère Massignon, sociologue, sculpteur, unique héritière, à offert à la ville de Pordic un buste en plâtre de Louis Massignon réalisé par le sculpteur Auguste Biaggi (1878-1965), ami de Ferdinand Massignon. Les deux artistes créent le monument aux morts de Binic, surmonté par un ange baptisé Victoire. Les noms des deux auteurs sont malheureusement occultés. S’envisage la fonte du buste en bronze et son installation dans l’enceinte de l’hôtel de ville. Louis Massignon mérite aussi une statue de bronze en pied, drapé de son fameux trench-coat.

Mustapha Saha crée douze portraits, des peintures sur toile, dimensions F 40, 100 x 81 cm, représentant Louis Massignon, son père Ferdinand Massignon, Lawrence d’Arabie, leur entourage intellectuel et historique. Ces tableaux sont prévus pour être exposés en permanence dans une salle spécifique.

Se propose, par ailleurs, compte tenu des liens forts qu’entretenait Louis Massignon avec la société marocaine un jumelage entre Pordic et la ville marocaine de Sefrou, où se tient, depuis des siècles, dans une grotte consacrée, un pèlerinage irénique des Sept Dormants.

Lettre du Roi Mohammed VI au colloque de Rabat, Louis Massignon et le Maroc, de mars 2013. (Digest).

« Louis Massignon est l’illustre penseur du vingtième siècle, profondément attaché au Maroc, à sa libération, à son indépendance, plus particulièrement au moment où Sa Majesté le Roi Mohammed V et la Famille Royale étaient injustement forcés à l’exil. Le riche héritage multidimensionnel de Louis Massignon, dans sa quête spirituel, dans sa rencontre avec l’Islam, dans son engagement pour les nobles causes, véritable passeur entre les cultures, animé par l’esprit de résistance et la non-violence, mérite une fructueuse actualisation à cette époque d’incertitudes. Notre pays, prodigue d’histoire, de sacralité, de pluralité a représenté une féconde exemplarité dans la quête d’altérité, d’hospitalité, d’empathie de Louis Massignon. Nous considérons les étrangers, qui ont combattu pour la souveraineté et la dignité de notre pays comme des marocains à part entière. Louis Massignon figure en bonne place parmi ces personnalités anticolonialistes, Charles-André Julien, Robert Barrat, François Mauriac, André de Peretti, Guy Martinet, Le Comité France-Maghreb, les français libéraux du Maroc. En 1953, Sa Majesté Mohammed V dédicaçait ainsi son portrait à Louis Massignon : « A l’ami de Notre Majesté, le professeur Louis Massignon, qui a su s’imprégner, mieux que quiconque, de la culture arabe et de l’âme musulmane, et prouver que l’Islam et la Chrétienté peuvent s’unir pour le bien de toute l’humanité ». La réconciliation des enfants d’Abraham était prémonitoirement scellée ».

Ingratitude marocaine

Nous, marocains, sommes impardonnablement ingrats à l’égard de Louis Massignon. Faut-il rappeler son rôle central, décisif, dans la libération du Sultan marocain de son exil à Madagascar et dans l’obtention de l’indépendance. Comment décrire l’émotion que j’ai ressentie récemment quand sa petite fille Bérengère a mis entre mes mains la photographie que lui a dédicacée, en mars 1953, le Roi Mohammed V.

Il est plus que jamais opportun d’actualiser, par des réalisations concrètes, la lettre clairvoyante du Roi Mohammed VI au Colloque Louis Massignon et le Maroc : une parole donnée, de Mars 2013. : « Louis Massignon fut, sans conteste, le grand ami du Maroc et le fervent défenseur de toutes les justes causes humaines ».

Or, quelle reconnaissance réelle de Louis Massignon ? Rien. Hormis un lycée pour riches à Bouskoura, dans la périphérie résidentielle de Casablanca. Louis Massignon en aurait été offusqué, lui qui donnait des cours d’alphabétisation aux travailleurs maghrébins immigrés. J’appelle aujourd’hui les autorités à créer un Centre international Louis Massignon à Rabat, de statut universitaire, à l’instar du Centre Jacques Berque. La postérité des deux amis serait ainsi fertilement enracinée dans leur pays d’adoption et profitable aux générations futures.

Ouest-France : Mustapha Saha milite pour un musée Massignon

« Retracer la vie de Louis Massignon, c’est feuilleter un livre d’histoire allant de la Troisième République aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale et la décolonisation. Ses amis ont pour noms Joris-Karl Huysmans, Jacques Maritain, Roger Martin du Gard, Paul Claudel. Il croise les chemins du Mahatma Gandhi et Jawaharlal Nehru. Il enseigne à l’université al-Azhar au Caire et au Collège de France. Il est diplomate et aventurier, alter ego de Lawrence d’Arabie. Ils entrent ensemble à Jérusalem en décembre 1917. Ferdinand Massignon fait construire, en 1902, un manoir à Pordic. La Bretagne, terre d’ancrage. Ferdinand Massignon est un peintre célèbre connu sous le nom de Pierre Roche. « Pierre Roche est un artiste phare de l’Art Nouveau. Ses œuvres sont exposées dans les grands musées » confirme Mustapha Saha, sociologue, poète, artiste peintre. Pendant des décennies, la famille Massignon séjourne à Pordic, rue de la Ville Évêque. Une demeure ornée de sculptures créées par Pierre Roche. Elle reste dans la famille jusqu’à la fin des années soixante. Trois générations des Massignon sont inhumées dans une chapelle au cimetière de Pordic.

La dimension spirituelle fait de Louis Massignon une personnalité particulièrement marquante. Il est considéré comme le premier islamologue français, le promoteur le plus important du dialogue des cultures et des religions. Le pape Pie XI le surnomme Le Chrétien musulman. En 1953, quand le sultan du Maroc est déposé et déporté à Madagascar, Louis Massignon devient un animateur indéfectible de l’indépendantisme. En 1954, il fonde le pèlerinage islamo-chrétien des Sept Dormants au Vieux Marché dans les Côtes d’Armor. En 2024, Mustapha Saha, qui milite pour la création d’un centre international et d’un musée Louis Massignon, y a donné une conférence en compagnie du cardinal Cristobal Lopez Romero, archevêque du Maroc. « De son vivant, Louis Massignon est mondialement connu. Il inspire Vatican II. Il brise les barrières entre la science et la foi. Sa pensée pacifiste se justifie plus que jamais au moment où le monde sombre dans le chaos.

Pordic possède un patrimoine architectural, historique, artistique exceptionnel qui désigne naturellement cette commune comme un pole d’attraction international autour de Louis Massignon » précise Mustapha Saha, qui donne une conférence le mercredi 18 décembre 2024 au Centre culturel de Pordic. Il propose également un jumelage entre Pordic et la ville marocaine de Sefrou, qui célèbre depuis des siècles le culte des Sept Dormants, et dans laquelle Louis Massignon lui-même a envisagé un événement œcuménique ».

Emmanuelle Métivier

Ouest-France

17 décembre 2024

Lettres de Joël Batard, maire de Pordic

Pordic, 22 septembre 2024.

« Cher Mustapha Saha,

« Aujourd’hui, c’était la journée du patrimoine. À Pordic, il a été proposé, avec l’accord du propriétaire, la visite de la Villa Massignon. Avec Sylvie, nous avons profité de cette occasion pour nous approcher du sublime que vos récits nous laissaient entrevoir, et effectivement, l’endroit s’impose !

« Cette visite a attiré une soixantaine de personnes de Pordic et des alentours. J’en conclus que cet enjeu est important, qu’il suscite un intérêt supérieur.

« Un historien local a présenté des anecdotes secondaires sans toutefois aborder la problématique essentielle de rapprochement des cultures et des religions.

« J'ai mesuré le désir des personnes présentes d’en savoir beaucoup plus. Grâce à nos conversations, j’ai pu, sans être expert, mais grâce aux connaissances acquises lors de nos échanges, répondre aux questions et ouvrir des perspectives.

« Je peux témoigner qu’il y a nécessité d'approfondir tes travaux en ce sens. Nos réflexions sur le rôle de Pordic me paraissent pertinentes. Au cours de cette matinée, j’ai également rencontré Jean-Michel Le Bourdonnec, lui aussi touché par la grâce de Louis Massignon. Cet homme se présente comme un historien du pèlerinage du Vieux Marché. Il avait sept ans en 1954 et ses parents habitaient le bourg des Sept Dormants. Il se souvient de la première intervention de Louis Massignon sur place. Ses paroles avaient troublé ses parents et les personnes présentes. Le dimanche après-midi, son père, très pieux, s’est déplacé pour rencontrer le recteur et obtenir des explications sur la légitimité de Louis Massignon pour parler au nom des chrétiens, des musulmans et des Bretons. Jean-Michel est en contact avec la dernière héritière, Bérengère Massignon, petite-fille de Louis Massignon. Il est dépositaire d’une clé de la chapelle Massignon, caveau familial au cimetière de Pordic et semble avoir supervisé les travaux de restauration que nous avons pu constater ensemble. J'ai fait état de votre travail et de votre enquête de terrain. Je n’oublie pas l’impératif d’un lieu de mémoire ici, à Pordic ». Joël Batard, Maire de Pordic.

Pordic, 29 décembre 2024.

« Cher Mustapha Saha,

« Après votre brillante intervention en conférence sur la vie de Louis Massignon à Pordic, je tiens à vous remercier, encore une fois, pour la profondeur et la portée de tes travaux. Ce projet de politique mémorielle, centré sur la création d’un centre international de recherche sur la famille Massignon, est une véritable chance pour notre ville.

« L’exploration des oeuvres de Pierre Roche, de Louis Massignon, de Daniel Massignon, de Geneviève Massignon, figures éminentes dans leurs domaines respectifs, offre une opportunité unique de singulariser Pordic par le vecteur de la culture. C’est un axe difficile à défendre, je le sais, mais il est aussi fondamental pour projeter une image forte et différenciée de notre commune à long terme.

« Pour avancer, j’envisage de présenter ce projet lors de la réunion du Bureau Municipal prévue le lundi 6 janvier à 14h00, en salle du conseil. Il ne s’agira pas seulement de partager l’idée, mais surtout de vulgariser le sujet pour convaincre les participants, en montrant avec clarté et simplicité pourquoi ce projet est stratégique et essentiel pour Pordic.

Si vous encore sur le territoire, votre participation à cette réunion serait évidemment précieuse » Joël Batard, Maire de Pordic.

Discours du nouvel an du maire de Pordic

« Â la faveur du succès de la conférence du professeur Mustapha Saha à la Ville Robert le 18 décembre 2025, nous proposons d’amorcer la remise en lumière de l’œuvre et de l’héritage de Louis Massignon dont l’histoire familiale est ancrée dans notre commune.

« En effet, Louis Massignon nous est réapparu, à travers la conférence de décembre, comme une personnalité emblématique : universitaire et scientifique éminent, professeur émérite du Collège de France, diplomate, philosophe, théologien, initiateur du concile Vatican II, du rapprochement de la science et de la spiritualité, de l’interactivité culturelle et religieuse, de la fraternité active.

« Son héritage est malheureusement tombé dans l’oubli en dehors des cercles universitaires. Et pourtant, le pacifisme interculturel, interreligieux, est en pleine renaissance.

« À la Ville Evêque, le manoir familial est toujours là, avec son parc, ses sculptures, ses bas-reliefs. Trois générations de la famille Massignon reposent au cimetière de la commune.

« L’oratoire Notre Dame de Liesse dans la vallée du Vau Madec et la Croix Louis Massignon qu’il a lui-même érigée, en 1909, veillent toujours sur sa mémoire.

« Nous pouvons également avoir accès à un riche ensemble patrimonial directement associé à Louis Massignon et à son père Ferdinand Massignon, le peintre et sculpteur dit Pierre Roche.

Pordic, commune d’adoption de la famille, s’impose donc naturellement et légitimement comme référence historique et géographique des Massignon. La Mairie pourrait accueillir, dans un premier temps, un buste en bronze de Louis Massignon ». Joël Batard, Maire de Pordic.

Conférence du 18 décembre 2024 de Mustapha Saha sur Louis Massignon à Pordic

LOUIS MASSIGNON ET LAWRENCE D’ARABIE.

PAR MUSTAPHA SAHA.

Louis Massignon témoigne : « Un jour, le 8 août 1917, nous sommes mis en présence, Lawrence et moi, seul à seul, à l’Arab Bureau, pendant environ deux heures. Je vois, avec surprise, un anglais resté très jeune, dégagé de toute conversation, presque hors-la-loi, mais si discret, à la fois doux et amer, des timidités de jeune fille, puis des intonations dures, à voix basse, de détenu. Nous nous tâtons en français, puis en anglais, enfin en arabe, assez longtemps, non sans décalage. Depuis trois mois, j’ai retrouvé mon arabe de revue musulmane moderniste. Il me répond dans un dialecte dépouillé, véhément, pas très correct, heurté. Il contre-attaque, essayant de me faire retrouver ma mentalité d’archéologue nomade, masqué, mais neuf ans sont passés depuis Okheidir. Et dès ce jour, je sens que Lawrence se dérobe à toute tentative de vie commune avec les Arabes. « Vous aimez les Arabes plus que moi », dit-il » (Louis Massignon, Écrits Mémorables, éditions Robert Laffont, collection Bouquins, 2 volumes, 2009).

Dans la préface qu’il dédie au livre Le Voyage en Mésopotamie et la conversion de Louis Massignon en 1908 de Daniel Massignon, éditions du Cerf, 2001, Jean Lacouture écrit : « Détachés en Orient à des dates voisines, également chargés de missions archéologiques, le britannique et le français s’immergent, avec la même passion, dans l’univers arabe et musulman, font face au même pouvoir turc, découvrent la même hospitalité, la même identité pour l’autre. Le parallèle doit pourtant être vite interrompu. Plus contradictoire encore si l’on compare les débouchés des deux aventures. Pour l’un, le constat désespéré des vicissitudes de la guerre, du pouvoir, de la fraternité promise et bafouée. Pour l’autre, la découverte de la transcendance divine. Au surplus, si Louis Massignon admire l’extraordinaire courage et le génie de meneur d’hommes chez Lawrence d’Arabie, le soutien accordé aux aspirations du monde arabe, à l’unité et à l’indépendance des peuples du Moyen-Orient, il déplore son manque d’intérêt pour la civilisation et la culture arabes, base et ciment de cette grande entreprise. Lawrence n’a pas poussé sa pratique de la langue arabe au-delà de celle des parlers populaires ».

La discordance est consommée dès la première rencontre. Les deux hommes sont archéologues, belle couverture scientifique pour des missions militaires et diplomatiques. Trop aristocrates pour être traités de vulgaires espions. Thomas Edward Lawrence (1888-1935) est formé au prestigieux Jesus College d’Oxford. Le journaliste américain Lowell Thomas façonne sa légende. Louis Massignon (1883-1962), philosophe et mathématicien, rédacteur d’un premier mémoire sur le géographe marocain du seizième siècle, Hassan al-Wazzan al-Gharnati, dit Léon l’Africain, le mythique auteur de Description de l’Afrique, commandée par le Pape Léon X, écrite en arabe, traduite en toscan, publiée à Venise en 1530. Lawrence d’Arabie est recruté par le Bureau arabe du Caire. Il intègre le service de renseignement militaire britannique entre 1916 et 1920. Il devient l’agent de liaison avec les tribus bédouines dans la région du Hedjaz sous domination ottomane. Il est chargé de fomenter les révoltes. Il conduit les troupes arabes soulevées jusqu’à Damas. Le projet promis de grand royaume musulman se disloque dans le partage colonial du Moyen-Orient entre français et britanniques. Le vœu de Louis Massignon et de Lawrence d’Arabie de libérer durablement la Syrie part en fumée. Louis Massignon, officier de l’armée française, expert diplomatique, et Lawrence d’Arabie se voient régulièrement pendant cette année décisive de 1917. Ils assument des fonctions similaires avec des caractères antithétiques. Louis Massignon rédige les comptes-rendus des conférences stratégiques à bord du yacht Northbrooke. Le britannique, célèbre au-delà des mers, en éprouve une secrète jalousie. Le français récolte l’estime locale. Les deux ont cependant un point commun. Ils travaillent sincèrement, naïvement, pour la cause arabe. Ils sont instrumentalisés, à leur insu, par leurs hiérarchies respectives dans des fausses manœuvres.

Le mémoire de Louis Massignon, intitulé Tableau géographique du Maroc dans les quinze premières années du XVIème siècle d’après Léon l’Africain, s’inscrit dans le sillage de Reconnaissance au Maroc 1883-1884, éditions Chalamel, 1888, du Vicomte Charles de Foucauld (1858-1916), officier de cavalerie de l’armée française, devenu ermite chez les touaregs. Le Maroc est un pays mal connu. L’explorateur dresse des cartes pour la future colonisation. La Reconnaissance au Maroc relève 2 700 kilomètres de chemins et 3 000 cotes d’altitudes. 700 kilomètres de pistes sont répertoriés jusque-là. Louis Massignon voue un véritable culte à Charles de Foucauld. Avant de devenir, après la Seconde Guerre mondiale, l’Admirable Cheikh de la décolonisation, selon la formule de Jacques Berque, Louis Massignon est un enfant typique de la Troisième République, anticléricale et laïque, positiviste et colonialiste.

Louis Massignon, dans sa jeunesse, adhère complètement à la vision colonialiste, idéologiquement portée par Léon Gambetta et Jules Ferry, à laquelle Charles de Foucauld reste fidèle jusqu’au bout. Jules Ferry affirme en 1885 : « Il faut dire ouvertement que les races supérieures ont des droits vis-à-vis des races inférieures ». La génération de Charles Foucauld, adepte des thèses islamophobes d’Ernest Renan, accorde aux colonisateurs une vocation civilisatrice. Hubert Lyautey apporte à cette conception une application concrète, une sécularisation urbanistique mariant les styles Art nouveau, Art déco et Mauresque, et une sanctuarisation des sites musulmans. Charles de Foucauld, jusqu’à ses derniers jours, est au service de l’armée coloniale et du général François-Henry de Laperrine d’Hautpoul (1860-1920), fondateur des compagnies méharistes, commandant militaire des oasis sahariennes. Le prêtre traîne une schizophrénie optionnelle, une dissociation chronique de ses convictions spirituelles et de ses choix politiques. Voir à ce propos Georges Gorrée (1908-1977), Les Amitiés sahariennes du Père de Foucauld, deux volumes, éditions Félix Moncho, Rabat, 1941. Le catholique marocain Jean-Mohammed Abdel-el-Jalil (1904-1979), baptisé en 1928 sous le parrainage de Louis Massignon, zélateur de la conversion des musulmans au christianisme, lauréat en 1945, du prix maréchal Louis-Hubert Lyautey décerné par l’Académie des sciences d’outre-mer, défend bec et ongles Charles de Foucauld. Autre fait patent, l’Académie des sciences coloniales demande, en 1949, au Pape Pie XII de consacrer Charles de Foucauld saint patron de la colonisation. Louis Massignon, en signe de protestation, démissionne de l’Académie des sciences coloniale en juin 1949. L’image de l’ermite exemplaire du désert, partageant la langue, la culture, le us et coutumes des touaregs, occulte ses actions nationalistes, patriotiques, colonialistes, ses opérations militaires contre les tribus rebelles, ses rôles d’informateur et d’éclaireur dans les zones sahéliennes méconnues. L’ouvrage Charles de Foucauld, frère universel ou moine soldat ? de Jean-Marie Muller, cofondateur du Mouvement pour une alternative non-violente, éditions La Découverte, 2002, fournit un utile éclairage. Charles de Foucauld amalgame prouesses technologiques, chemin de fer transsaharien, transmission sans fil, toutes logistiques profitables à la pénétration coloniale, et prodigalité civilisatrice. L’impérialisme occidental, après la révolution industrielle, estime avoir atteint un stade indépassable de civilisation. Charles de Foucauld insiste sur l’incompatibilité insurmontable de l’islam avec la modernité. Il assène, dans une lettre à son biographe et hagiographe René Bazin, « Si nous ne faisons pas des populations musulmanes des français, ils nous chasseront. Le seul moyen de les rendre français, c’est d’en faire des chrétiens ».

Louis Massignon, indéfectible partisan des indépendances maghrébines, croit, malgré tout, à une colonisation vertueuse. Le 25 avril 1961, il accorde un entretien à Jean Lacouture pour le quotidien Le Monde à l’occasion du transfert des cendres du maréchal Hubert Lyautey de son mausolée de Rabat aux Invalides : « C’est en 1906 que je prends contact avec Hubert Lyautey par l’intermédiaire de son ami Henry de Castries. Je lui remets mon premier livre sur le Maroc, parcouru en 1904, afin qu’il le fasse parvenir au père Charles de Foucauld dans sa retraite saharienne de Béni-Abbès. Hubert Lyautey vient d’être nommé à Aïn-Sefra. En 1923, Hubert Lyautey me demande de réaliser une enquête sur les corporations artisanales marocaines, structures traditionnelles qu’il souhaitait revivifier. Notre première rencontre à Rabat est un peu rude. J’évoque Charles de Foucauld qui lui reproche de trop aimer l’islam. Hubert Lyautey se rend compte que la seule présence chrétienne possible dans l’empire chérifien est celle des monastères contemplatifs, des moines bénédictins par exemple. Il cherche à faire quelque chose pour les arts marocains, tombés en désuétude. Il est doué d’une intuition pénétrante. Ses idées économiques sont limitées. Son ouvrage sur le rôle social de l’officier est essentiellement inspiré d’Albert de Mun. Son coopérativisme vient de Charles Gide. Il est à l’aise dans la société musulmane. Il a le sens de l’hospitalité, de la dignité humaine. C’est pour cela qu’il a voulu rester l’hôte du peuple marocain, à Chellah, jusqu’au-delà de la mort. Il est le seul français, après François 1er, à pratiquer une politique musulmane réelle. Celle de Napoléon Bonaparte, qu’il rejoint aux Invalides, est trop tactique. Il voit les intérêts conjugués de la France et du Maroc. Il a très utilement reconstruit, à cette fin unitaire, le pouvoir monarchique des alaouites. Son souvenir peut servir d’exemple pour une politique de coexistence fraternelle et une coopération fraternelle ».

Hubert Lyautey est un séducteur irrésistible. Il reçoit familièrement dans sa gentilhommière de Thorey les sultans Moulay Yousef ben Hassan et Sidi Mohammed Ben Youssef. J’ai visité la résidence, pompeusement dénommée château, en juillet 2024. Elle n’est qu’un détour touristique en pleine campagne. Elle est encombrée de centaines de selles brodées, de sabres ciselés, de céramiques laquées, de peintures orientalistes, de photographies défraîchies, de souvenirs dérisoires. Elle est couronnée, au dernier étage, d’un portrait en pied géant de Moulay Youssef et d’un salon marocain débringué. La fondation, dirigée par des grabataires pathétiques, des généraux à la retraite, des nostalgiques du colonialisme, est incapable de lui donner une épaisseur historique, une animation culturelle, une raison stimulante. Louis Massignon lui-même est tombé sous le charme du colonisateur machiavélique. Lawrence d’Arabie, après avoir traversé les cataclysmes de la guerre, est mort idiotement dans un dérapage de sa motocyclette. Son spectre est immortalisé par Peter O’Toole.

Mustapha Saha.

Louis Massignon. Par Mustapha Saha.

Peinture sur toile.

Laurence d’Arabie. Par Mustapha Saha.

Peinture sur toile.

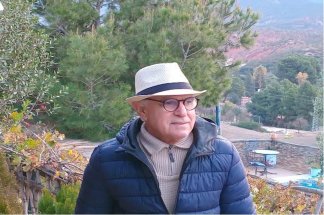

Le travail sociologique, philosophique, poétique, artistique de Mustapha Saha reflète les paradoxalités complétives de son appétence créative. Il est cofondateur du Mouvement du 22 Mars à la Faculté de Nanterre et l’une des figures de proue de Mai 68 (voir Bruno Barbey, 68, éditions Creaphis. Bruno Barbey, Passages, éditions de La Martinière). Il organise, le 20 mai 1968, l’intervention historique de Jean-Paul Sartre dans la Sorbonne occupée. Il signe avec les éditions du Seuil le contrat du premier livre sur la révolution soixante-huitarde, La Révolte étudiante et collabore avec Jean Lacouture dans la collection L’Histoire immédiate. Il réalise, sous la direction d’Henri Lefebvre, ses thèses de sociologie urbaine (Psychopathologie sociale en milieu urbain désintégré) et de psychopathologie sociale (Psychopathologie sociale des populations déracinées), fonde la discipline Psychopathologie urbaine, et accomplit des études parallèles en beaux-arts. Il effectue quatre séminaires dans les universités américaines de Columbia, Chicago, Davis, Berkeley. Il est l’ami, dans les années soixante-dix et quatre-vingt, de grands intellectuels et artistes, français et italiens, et séjourne fréquemment à Rome. Il explore l’histoire du cinéma africain à l’époque coloniale auprès de Jean-Rouch au Musée de l’Homme et publie, par ailleurs, sur les conseils de Jacques Berque, qui l’exhorte à renouer avec ses racines marocaines, Structures tribales et formation de l’État dans le Maghreb médiéval » (Editions Anthropos). Après une longue parenthèse comme sociologue-conseiller au Palais de l’Elysée sous la présidence de François Hollande, Mustapha Saha décide de se consacrer entièrement à la peinture et à l’écriture. Il mène actuellement une recherche sur les mutations civilisationnelles induites par la Révolution numérique (Manifeste culturel des temps numériques), sur la société transversale et la démocratie interactive. Il travaille à l’élaboration de concepts en phase avec la complexification et la diversification du monde.

Mustapha Saha, présentant son Projet Massignon au président de la République, Emmanuel Macron. Paris. 11 avril 2025.

A gauche : Mohammed Mehdi Bensaid, ministre marocain de la Culture.