Culture

promesse trahie des lumières : Todorov et les dérives du progrès… – Abdelfettah Lahjomri

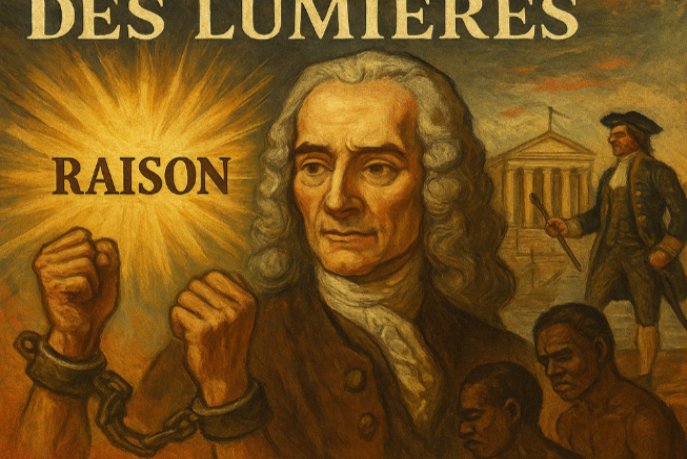

Bien que les slogans des Lumières aient été portés par une volonté de libération et de rejet de l’ignorance, ce courant a aussi cherché à élaborer un système cognitif globalisé, imposant la rationalité comme norme dominante sur l’ensemble des cultures

Alors que la pensée des Lumières continue d’irriguer nos représentations de la liberté, du progrès et de la raison, son héritage s’avère plus complexe qu’il n’y paraît. Derrière l’idéal d’émancipation universelle se dessinent des paradoxes : l’exclusion de certaines voix, la justification de formes d’oppression au nom du progrès, et une foi excessive dans la rationalité comme unique voie vers la vérité. Pour Abdelfettah Lahjomri, repenser les Lumières aujourd’hui, c’est interroger les tensions entre principes et pratiques, et mesurer la capacité de cet héritage à répondre aux défis du monde contemporain.

La philosophie des Lumières a constitué un moment charnière dans l’histoire de la pensée humaine. Elle a prôné la rationalité, la liberté et les droits de l’homme, cherchant à libérer l’être humain de l’ignorance et du despotisme au nom du progrès. Toutefois, ce « progrès » qu’elle annonçait n’était pas entièrement innocent : il portait en germe les prémices d’une nouvelle forme de domination, dans laquelle la raison occidentale devenait l’unique étalon pour mesurer la vérité et l’évolution. Aujourd’hui, dans un monde en proie à de profondes mutations — montée des discours autoritaires, exploitation économique et numérique —, on constate que les principes des Lumières sont parfois instrumentalisés pour justifier des formes de domination sous couvert de « diffusion de la démocratie » ou de « défense des droits de l’homme ». Dans le même temps, d’autres cultures sont marginalisées et les inégalités sont reproduites sous des formes plus modernes. Ainsi, ce qui avait débuté comme un projet émancipateur se transforme parfois en outil de reconduction des rapports de pouvoir. Cela nous oblige à interroger à nouveau l’héritage des Lumières à la lumière des contradictions et exploitations contemporaines invoquées au nom des valeurs universelles.

Et bien que les slogans des Lumières aient été portés par une volonté de libération et de rejet de l’ignorance, ce courant a aussi cherché à élaborer un système cognitif globalisé, imposant la rationalité comme norme dominante sur l’ensemble des cultures. Dès lors, peut-on vraiment considérer ce mouvement comme une révolution au service de l’humanité, ou n’était-il qu’un paravent pour l’imposition de visions politiques et idéologiques spécifiques ?

La philosophie des Lumières demeure l’un des tournants intellectuels majeurs dans l’histoire de l’Occident moderne. Apparue au XVIIIe siècle comme un appel à libérer l’esprit humain des chaînes de la tradition et de l’ignorance, elle a radicalement transformé les conceptions du pouvoir et du savoir. Ses objectifs fondamentaux étaient de consacrer la rationalité comme principal outil de compréhension du monde, de promouvoir la tolérance et les droits individuels, et de poursuivre un progrès social éclairé. Mais avec le temps, ces idéaux se sont révélés porteurs de paradoxes, notamment dans leur prétention à s’universaliser. En effet, les Lumières se sont souvent muées en instruments de domination culturelle et politique, plutôt qu’en projet global de libération de l’homme. D’où la nécessité de repenser aujourd’hui cette philosophie et son rôle dans la construction de nouvelles conceptions de la justice, du progrès et de la liberté, à la lumière des transformations sociales actuelles. Cela permet de mieux saisir l’évolution de concepts comme la démocratie ou la justice sociale, et de comprendre en quoi les Lumières continuent de jouer un rôle central dans la reconfiguration de ces valeurs à l’ère de la mondialisation et des défis contemporains.

Dans les premières pages de son ouvrage L’Esprit des Lumières, Tzvetan Todorov inscrit le mouvement des Lumières dans le contexte du XVIIIe siècle, une période marquée par une profonde remise en question des systèmes de valeurs et des croyances dominantes, à un moment où la pensée européenne s’interrogeait sur la légitimité des institutions traditionnelles telles que l’Église ou les normes sociales établies. Ce questionnement ne relevait pas d’un simple élan de rébellion passager, mais s’accompagnait d’une ambition de refondation de la société sur les bases de la raison et de la science, perçues alors comme les clés de l’émancipation de l’homme vis-à-vis des traditions contraignantes et des superstitions dominantes.

La pensée des Lumières prend tout son sens si on l’envisage dans son contexte historique, celui d’une Europe ravagée par de longues guerres de religion ayant fracturé les sociétés et affaibli l’autorité ecclésiastique. Ce climat a nourri un besoin urgent de reconsidérer les fondements de la légitimité politique et religieuse. Parallèlement, la montée de l’État moderne, le déclin de la féodalité, et les luttes de pouvoir entre monarchies et élites ont poussé les penseurs à imaginer des modèles de gouvernance plus rationnels et équitables. Les transformations économiques, notamment l’émergence du capitalisme, ont également été déterminantes dans cette évolution intellectuelle : elles ont introduit de nouvelles valeurs fondées sur l’individualisme et la liberté, tout en érigeant la raison et la science en vecteurs d’émancipation et de refonte sociale.

Todorov ne présente pas les Lumières comme un courant homogène. Il en dégage plutôt l’essence intellectuelle en reconstituant les principes partagés par des penseurs issus d’horizons philosophiques divers — tels que Voltaire, Rousseau, Diderot ou Kant. Malgré leurs différences, tous se sont retrouvés autour de la volonté commune de déconstruire les systèmes politiques et les structures sociales existantes, en défendant la raison et la liberté comme fondements du progrès humain.

Les principes philosophiques et la centralité de la rationalité

La raison constitue la pierre angulaire de toutes les représentations de l’époque des Lumières. C’est pourquoi Todorov considère cette période comme une quête continue de libération des chaînes de l’ignorance et des ténèbres du fanatisme. Les philosophes des Lumières étaient profondément convaincus de la capacité de la pensée rationnelle à pénétrer les complexités du réel et à appréhender le monde de manière objective. Cette foi dans la raison s’accompagnait d’une croyance tout aussi forte dans la possibilité de bâtir une société fondée sur des principes rationnels, où les doctrines et les pratiques ne seraient plus jugées à l’aune de leur conformité à la tradition, mais en fonction de leur utilité et de leur vérité.

Dans cette perspective, les penseurs des Lumières ont rejeté la soumission de la pensée à l’autorité religieuse, estimant que l’imbrication du religieux et du politique conduit au despotisme et freine le développement des sociétés. Ils ont ainsi plaidé pour la séparation de l’Église et de l’État, convaincus que l’instauration d’un ordre politique fondé sur la liberté et la raison ne peut se concrétiser qu’en soumettant les lois et les institutions à des normes rationnelles, loin de tout ce qui entrave l’esprit critique et l’innovation.

La tolérance : une valeur fondamentale, mais non sans contradictions

La tolérance, à l’époque des Lumières, n’était pas simplement une posture morale ou religieuse ; elle représentait une nécessité rationnelle et politique, imposée par le besoin de construire une société plus juste et plus stable. Les penseurs des Lumières considéraient la raison comme un outil de critique et d’émancipation, garant essentiel pour dépasser le fanatisme et l’enfermement dogmatique, et permettant aux individus de coexister dans un espace commun sans qu’un groupe n’impose sa domination à un autre. C’est dans cet esprit que la tolérance s’est érigée en choix conscient, fondé sur la reconnaissance mutuelle des droits et des libertés, loin de toute logique de contrainte ou de coercition. Elle exprimait une compréhension plus profonde de l’humain en tant qu’être rationnel capable de dépasser les instincts dogmatiques.

De plus, la tolérance chez les philosophes des Lumières était étroitement liée à la notion de citoyenneté moderne. L’appartenance à la société ne reposait plus sur l’unité religieuse ou ethnique, mais sur un socle de droits et de devoirs communs. Les Lumières ont rejeté l’idée que la foi ou les opinions puissent justifier une quelconque discrimination entre les individus, affirmant que l’État moderne devait s’ériger sur le principe de neutralité à l’égard des croyances, garantissant à chacun le droit d’adhérer aux idées de son choix sans crainte de persécution. Ainsi, la tolérance devenait un principe politique autant qu’intellectuel, car aucune société pluraliste ne saurait préserver sa cohésion sans reconnaître à toutes ses composantes le droit d’exister, de s’exprimer et de participer aux affaires publiques.

Cependant, cette tolérance n’était pas sans limites. Les penseurs des Lumières comprenaient que l’acceptation absolue de toutes les opinions pouvait conduire à des effets pervers, menaçant justement les valeurs que la tolérance cherche à défendre. Il était donc nécessaire de définir un cadre rationnel délimitant son champ d’application, afin qu’elle ne serve pas à protéger des idées despotiques ou à légitimer des discours visant à saper la liberté en son nom, ou encore à la détourner pour diffuser l’intolérance et la domination. Autrement dit, la tolérance, telle qu’elle était conçue à l’époque des Lumières, n’était pas une équivalence entre toutes les idées, mais un parti pris en faveur de la liberté, de la raison et de la justice, et un rejet de tout ce qui s’y oppose. Ainsi, la tolérance s’imposait non seulement comme moyen d’organiser les relations sociales, mais aussi comme critère pour juger du degré d’avancement des nations. Une société ne peut prétendre à la modernité et à l’illumination si elle n’est pas fondée sur l’acceptation de la différence et la préservation de la dignité humaine, cette valeur suprême qu’aucune justification ne saurait bafouer.

L’héritage des Lumières et leur impact : réflexions sur la modernité

L’universalité est l’une des valeurs majeures qui dépassent le cadre strict des Lumières. L’idée que tous les individus, quels que soient leur origine ou leurs croyances, doivent jouir des mêmes droits constituait l’un des principes fondateurs de ce courant de pensée, notamment à travers la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Cependant, Tzvetan Todorov souligne que cette universalité, dans sa mise en œuvre concrète, excluait certaines catégories, en particulier les femmes, les esclaves et les peuples colonisés.

Todorov conclut son ouvrage par une réflexion critique sur l’héritage des Lumières et leur relation au monde contemporain, s’interrogeant sur la persistance de leur influence dans la construction des valeurs modernes. Si les principes de liberté, de raison et de justice continuent de constituer des piliers fondamentaux de nos sociétés, d’autres fondements, tels que la foi absolue dans le progrès ou la domination de la nature par l’homme, sont désormais remis en question. Les crises environnementales croissantes et les inégalités économiques criantes ont révélé les limites de cet optimisme classique, nous contraignant à repenser la capacité de la pensée des Lumières à s’adapter aux défis de notre temps.

Sous cet angle, Todorov critique la notion de progrès envisagée comme une valeur absolue et immuable. L’idée d’un progrès linéaire et d’une domination totale de la nature par l’être humain a engendré des effets inattendus, mettant en péril la durabilité de la planète et l’équilibre des sociétés contemporaines. Ainsi, réfléchir à l’héritage des Lumières nous invite à redéfinir cette notion de progrès, en l’inscrivant dans une dynamique qui respecte les limites écologiques et sociales, et cherche à établir une harmonie nouvelle entre l’homme et son environnement.

Todorov parvient ainsi à mettre en lumière la complexité du mouvement des Lumières, qu’il considère comme une étape essentielle dans l’histoire de l’humanité, mais également comme une période pleine de contradictions profondes. En exposant les limites de l’idéal des Lumières — notamment leur incapacité à intégrer certaines formes d’injustices sociales —, il propose une critique constructive de cette époque, tout en reconnaissant ses apports fondamentaux dans de nombreux domaines intellectuels, scientifiques et politiques. Son analyse repose sur l’identification de paradoxes entre les idées des Lumières et leurs applications concrètes, en particulier autour de la notion de progrès, devenue parfois un instrument de domination, comme il l’avait déjà signalé plus tôt.

Comment peut-on expliquer cette contradiction des Lumières entre leur appel à la libération de la pensée humaine et leur participation à la perpétuation de la domination coloniale et de la discrimination raciale ? Ce paradoxe reflète-t-il une faille interne à la philosophie des Lumières, ou bien s’agit-il d’un problème éthique fondamental qui nous oblige à réévaluer la relation entre principes théoriques et applications pratiques ?

La sacralisation excessive de la raison

La pensée des Lumières se caractérise par une "sacralisation excessive" de la raison, envisagée comme l’outil le plus efficace pour comprendre la vérité et réaliser le progrès. Toutefois, cette exaltation de la rationalité a eu pour effet d’exclure les émotions et les expériences humaines individuelles. Dans ce contexte, Tzvetan Todorov souligne que les Lumières ont négligé la dimension affective et humaine dans leur vision globale de l’homme et de la société, et que la foi absolue dans le progrès s’est parfois transformée en une idéologie, promue pour justifier des pratiques impérialistes, incluant oppression et esclavage, que ce soit dans le cadre de la colonisation européenne ou dans d’autres contextes historiques.

Le lien entre progrès et impérialisme soulève ainsi de nombreuses questions, que Todorov pose en guise de conclusion :

Le progrès tel que l’ont défendu les Lumières n’était-il qu’une notion circonstancielle, façonnée pour servir les intérêts de certaines catégories sociales, en premier lieu les élites européennes ? L’homme contemporain peut-il continuer à adhérer aux principes des Lumières, malgré les défis qui se dessinent, tels que la crise écologique ou la montée de formes culturelles radicales marquées par l’intolérance, le repli sur soi, et le refus de la diversité et de l’ouverture aux idées et opinions différentes ?

Réfléchissons, et parlons d’autre chose ….