Culture

DE LA LIBERTE INTELLECTUELLE - PAR MUSTAPHA SAHA

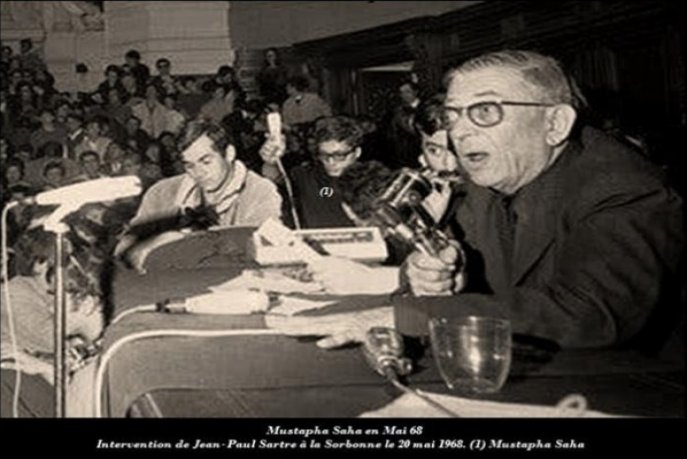

Jean-Paul Sartre et Mustapha Saha à la Sorbonne en Mai 68

« Certes, notre plume est une arme bien faible, et on ne manque pas de nous le faire cruellement savoir. Mais il est de notre devoir d’en faire usage… On pourra donc, plus tard, nous reprocher d’avoir été impuissants, mais pas de nous être déshonorés » (Klaus Mann, Contre la barbarie, 1925 -1948, traduction française éditions Phébus, 2009). La logique apocalyptique fait, depuis toujours, chantage de la catastrophe pour forcer l’opinion. La soumission ou la mort. Les technocrates recourent aux mêmes méthodes de persuasion que les tyrans. Ils assènent leurs chiffres et leurs courbes statistiques comme des vérités irréfutables.

Les arguments d’autorité n’admettent que le suivisme. Les crises économiques, financières, boursièr es, bancaires, budgétaires, sanitaires ne doivent rien au hasard. La pandémie est une maladie de la mondialisation. Et pourtant, des experts reparlent de gouvernance mondiale. Au moment où le monde nouveau, transversalisé par la révolution numérique et l’interactivité des cultures, éclot à la base dans la diversité, la pluralité, l’hétérogénéité fertilisante, les technocrates d’arrière-garde le neutralisent, l’uniformisent, le stérilisent. L’idée de gouvernance mondiale sous-entend aujourd’hui un contrôle permanent, systématique, un absolutisme big-brotherien au service de l’oligarchie financière. Les humains ne sont, dans ce modèle, que des fourmis cybernétisées, électronisées, paramétrés selon leur utilité mécanique. Les inutiles, les philosophes, les poètes, les écrivains, les musiciens, les saltimbanques, les bateleurs, les baladins, les turlupins, les arlequins, les excentriques, les fantaisistes, les pitres, les magiciens, les illusionnistes, les charmeurs, les envoûteurs, les psychologues, les sociologues, les anthropologues, les archéologues, les paléontologues, les écrivains, les cinéastes, les photographes, les dramaturges, les comédiens, les danseurs, les funambules, les récalcitrants, les réfractaires, les insoumis, les indociles, les contestataires irrécupérables, les trublions incurables, qu’en faire ?

Que faire de l’Art, de la poésie, de la littérature ? Le néolibéralisme ferme les dernières vannes de liberté, et singulièrement de la liberté intellectuelle. La culture est incompatible avec la régence technocratique. La tentation totalitaire nous cerne de toutes parts. En janvier 1946, Georges Orwell publie un article intitulé Comment meurt la littérature dans le magazine Polemic (traduction française, éditions Sillages, 2021). « La liberté intellectuelle subit des attaques du côté de ses ennemis théoriques, apologistes du totalitarisme, et du côté de ses ennemis pratiques, immédiats, les monopoles et les bureaucraties. Tout écrivain ou journaliste, qui veut préserver son intégrité, se voit opposer le mouvement général de la société plutôt que la persécution active. Il doit affronter la concentration de la presse entre les mains de quelques oligarques, l’emprise des monopoles sur la radio et le cinéma, l’ingérence des instances gouvernantes. Toute l’époque conspire pour transformer l’artiste et l’écrivain en fonctionnaires subalternes, chargés de travailler sur des thématiques imposées, sans qu’ils puissent dire ce qui leur semble être la vérité pleine et entière. Ils ne reçoivent aucune aide de leur camp dans cette lutte contre cette malédiction. Aucune fraction importante ne les soutient ». Les éditeurs, les producteurs, les distributeurs organisent sournoisement la censure. Des livres médiocres, surmédiatisés, obtiennent les prestigieuses récompenses. Des manuscrits dignes d’intérêt s’oublient dans les tiroirs. La raison économique balaie toutes les objections. Un important éditeur parisien m’écrit : « J’ai lu La Révolution ludique et la Dérive algorithmique. Les deux textes sont riches de beaux souvenirs intellectuels et de réflexions contemporaines. Si l’intelligence et la finesse sont là, le marché n’y est pas ! Ce genre de textes, à la fois littéraires et philosophiques, a du mal à trouver sa place aujourd’hui. Ils tracent une vie, une pensée, mais entrent difficilement dans le spectre commercial ».

La curiosité culturelle du public est formatée les séries télévisées et les jeux vidéos. Comment rapporter les événements présents, le plus fidèlement possible, les éclairer d’analyses sociologiques, anthropologiques, sémiologiques, de correspondances historiques, leur donner une signification, un sens, une perspective, quand le récepteur, le lecteur, le public, se complaisent dans la doxa dominante. « Les ennemis de la liberté intellectuelle présentent leur point de vue dénégateur comme un plaidoyer pour le grand nombre. Les écrivains, les artistes sont incriminés d’individualisme, d’égoïsme. L’antagonisme entre la vérité et le mensonge est relégué au second plan. Le mensonge organisé du totalitarisme n’est pas un expédient temporaire. Le mensonge est un procédé inhérent au totalitarisme. Son usage perdure au-delà des camps de concentration, au-delà des polices politiques. L e totalitarisme exerce sur les intellectuels sa plus grande pression. Les scientifiques ne sont pas soumis à une menace d’une telle envergure. Les scientifiques, dans tous les pays, se rangent derrière leur gouvernement… Sous le totalitarisme, il n’y a que de la mauvaise littérature. Les mots ne peuvent servir à glorifier la tyrannie. Jamais un bon livre n’a été écrit pour célébrer l’inquisition. La disparition de la liberté intellectuelle paralyse le journaliste, le sociologue, l’historien, le romancier, le critique… ». Le politicien se livre sans peine, sans état d’âme, à des revirements d’opinion.Il s’accommode parfaitement du néototalitérisme quand il lui procure quelque pouvoir. Il adapte son discours. Son populisme se distille dans tous les couleurs. « Dans tous les cas, l’écrivain détruit son moteur dès qu’il s’aligne sur la politique. Non seulement, les idées refusent de lui venir, mais les mots mêmes semblent se figer à son contact. Les discours politiques sont constitués d’un assemblage de phrases satisfaites, résultat inévitable de l’autocensure. Un style entier, au langage énergique, requiert qu’on puisse penser sans peur, et penser sans est impossible quand on est orthodoxe politiquement.» La gouvernance néototalitaire, qui couvre de toute sa surface le néolibéralisme, mobilise les techniques biopolitiques, les ressources numériques, l’ingénierie médicale, pour réduire la population à la passivité totale. Le contrôle de ces populations a pour objectif d’augmenter le pouvoir, déjà démesuré, des entreprises multinationales et des marchés internationaux, et de réduire à néant toute action de la société civile. Une forme inédite de totalitarisme mondial. Il s’agit de déceler les émergences d’alternatives subversives dans les idées, les langages, les principes éthiques, les initiatives transversales. Les nouvelles tendances, les expériences, les connaissances, les conduites, les manières novatrices sont recyclées technologiquement et mercatiquement ou étouffées dans l’œuf quand elles sont irrécupérables. Rien n’échappe à big brother. Les big data consignent, enregistrent, archivent, référencent, homologuent, immatriculent, chiffrent, codifient, digitalisent, trient, stratifient, filtrent tous les flux d’informations. Tout ce qui ne s’assimile pas par leur machine prédatrice s’exclut, se marginalise, se déclasse, se désocialise, s’expulse, s’ostracise, s’évince, s’élimine. « Une société devient totalitaire quand sa structuration est manifestement artificielle, quand la classe dominante s’accroche au pouvoir par la fraude et la force. Une telle société, aussi longtemps qu’elle existe, ne peut pas se permettre d’être tolérante. Jamais elle n’autorisera la consignation de son histoire véritable ni la sincérité dans l’expression des sentiments qu’exige la création littéraire… Mais, il n’est pas nécessaire de vivre dans un pays totalitaire pour être corrompu par le totalitarisme. La simple prévalence de certaines idées peut répandre ce genre de poison qui rend impropre à l’usage littéraire n’importe quel sujet. L’écrivain ne peut restreindre le » champ de ses pensées sans tuer en lui-même toute créativité. L’écrivain n’a d’autre alternative sous le totalitarisme que le silence ou la mort… Si la liberté culturelle venait à disparaître, l’art littéraire périrait avec elle. Les rotatives continueraient à imprimer. Les journaux diffuseraient imperturbablement la propagande officielle. Des machines fabriqueraient à la chaîne des romans sensationnalistes. Il va sans dire que cette littérature automatique serait de la camelote ». Des fictions s’écrivent déjà sur logiciels, conçus par l’intelligence artificielle. Elles combinent et modélisent un nombre infini d’aventures, d’intrigues, de psychologies. Une littérature comparable aux discours politiques composés d’éléments de langage, de mots-clés, de formules amphigouriques qui ne s’évaluent que sur leur absurdité déroutante. L’imaginaire humain est intrinsèquement révolutionnaire. Il se dénature, se capture ou se rature. En Mai 68, je critiquais le slogan à succès L’imagination au pouvoir. L’imagination est antithétique de tous les pouvoir. Elle est fondamentalement libertaire.

Je retrouve chez mon libraire le roman « Nous autres » (1920) d’Eugène Zamiatine (éditions Gallimard, 1971). « C'est extraordinaire à quel point les instincts criminels sont vivaces chez l'homme... Si la liberté de l'homme est nulle, il ne commet pas de crime. Le seul moyen de délivrer l'homme du crime, c'est de le délivrer de la liberté ».Un ingénieur, nommé D-503, fabrique l’Intégral, un vaisseau destiné à convertir les sociétés extraterrestres au bonheur que le totalitarisme prétend dispenser. D-503 se désintéresse de plus en plus de ce bonheur mathématisé, encadré, garanti par une surveillance scrupuleuse. Actualité pandémique oblige. « Ce sont nos meilleurs médecins, parmi les plus expérimentés, qui travaillent à l'Opératoire…. Ils se servent d'instruments divers et en particulier de la fameuse cloche pneumatique. En réalité, c'est l'application d'une vieille expérience d'école. On place une souris sous une cloche en verre et on raréfie l'air de la cloche à l'aide d'une pompe… Vous savez le reste. Seulement, notre cloche pneumatique est évidemment beaucoup plus perfectionnée. On y injecte différents gaz. Ce n'est plus une amusette avec un petit animal sans défense. Notre but est plus noble : il s'agit du bonheur de millions d'êtres. Il y a cinq siècles, lorsque le travail dans l'Opératoire ne faisait que commencer, il se trouva des imbéciles pour le comparer à l'ancienne Inquisition. C'est aussi absurde que de mettre sur le même plan le chirurgien faisant l'opération de la trachéotomie et le bandit de grand chemin. Tous les deux ont peut-être le même couteau... Cependant l'un est un bienfaiteur, l'autre un criminel. L'un est marqué du signe plus, l'autre du signe moins… Tout cela est très clair, se comprend en une seconde, d'un seul tour de notre machine logique ».

La Destruction libératrice d’Herbert George Wells, s’intéresse, dès 1914, aux applications bellicistes des découvertes scientifiques, ici un conflit nucléaire qui plonge le monde dans le chaos. On s’extermine sans savoir pourquoi. Les survivants errent dans les décombres. Les technocrates reprennent les choses en main, instituent un gouvernement mondial. En 1940, Herbert George Wells intitule son nouveau livre « Le Nouvel ordre mondial ». Il rêve d’une société qui bannirait le droit de naissance et l’appartenance nationale, qui serait fondée sur les sciences et les mérites. Une société froide où les questions matérielles seraient réglées par des techniciens, les interrogations spirituelles seraient traitées par des intellectuels assermentés. Les gens du peuple recevraient les solutions adéquates. Toute tentative de démocratie, d’implication du peuple dans les affaires publiques, deviendrait superflue. Quand Herbert George Wells participe à la rédaction de la Charte des Nations Unies, il s’oppose à toute mention du terme démocratie. Il croit aux vertus de la pédagogie pour faire reculer l’ignorance et l’intolérance. « L’histoire humaine ressemble de plus en plus à une course entre l’éducation et la catastrophe » (Herbert George Wells, Esquisse de l’histoire universelle, 1920, traduction française éditions Payot, 1930). Il pense que les citoyens moyens ne seront jamais suffisamment cultivés pour aborder les problèmes majeurs du monde et qu’il faut donc qu’ils jouissent du maximum possible de liberté, sans avoir le droit de vote, qui devrait être réservé aux scientifiques, aux ingénieurs, aux méritants. Dans son dernier livre, « L’Esprit au bout du rouleau », (Mind at the End of its Tether, 1945), l’écrivain désespéré lâche sa prophétie cataclysmique : « L’espèce humaine est en fin de course. L’esprit n’est plus capable de s’adapter assez vite à des conditions qui changent plus rapidement que jamais. Nous sommes en retard de cent ans sur nos inventions… Ainsi le monde humain n’est pas seulement en faillite, il est liquidé, il ne laissera rien derrière lui. Tenter de décrire une fois encore la forme des choses à venir serait vain. Il n’y a plus de choses à venir ». Visionnaire jusqu’au bout, il annonce, avec un siècle d’avance, l’avènement des transhumains.

La gouvernance mondiale en matière financière se rattache au Nouvel ordre mondial qui signifie l’alignement politique, économique, idéologique sur la puissance américaine. En 1939, Clarence Kirschmann Streit (1896 – 1886), journaliste, correspondant du New York Times auprès de la Société des Nations, publie un manifeste intitulé « Union Now » prônant la création d’un gouvernement mondial unique (one world government). L’activiste atlantiste considère que l’ordre mondial ne peut être assuré que si on s’attaque aux souverainetés nationales et qu’on adopte, à l’échelle planétaire, les principes de la Constitution des Etats-Unis. « Pour l’Amérique, la devise inscrite sur chaque dollar « Novus Ordo Saeclorum » (nouvel ordre du monde) a toujours été le facteur déterminant, et les immigrants, les nouveaux venus, constituent pour le pays la garantie qu’il représente bien ce nouvel ordre » (Hannah Arendt, La Crise de la culture, éditions Gallimard, 1989). Clarence Streit défend une seule thèse, le gouvernement mondial, qui ne saurait, bien entendu, être que capitaliste : « Quelques démocraties suffiraient à constituer l’embryon d’un gouvernement universel qui serait étayé par la puissance financière, monétaire, économique et politique indispensable, à la fois pour assurer la paix du simple fait d’une supériorité et d’une invulnérabilité évidentes, et pour mettre fin à l’instabilité monétaire et à la guerre économique qui ravagent le monde entier. Ces démocraties réunissent entre elles une telle richesse et une telle puissance que le prétendu dérèglement mondial de la politique, de l’économie et de la finance n’est pas autre chose que leur propre anarchie, puisque pour y mettre fin, il leur suffirait de s’unir et de faire régner la loi et l’ordre dans leur propre sein » (Clarence Kirschmann Streit, Union ou Chaos ? Proposition américaine pour réaliser une fédération des grandes démocraties, 1939, traduction française éditions La Librairie du Médicis).

Le gouvernement mondial, qui prend la forme d’une union fédérale, a pour unité l’individu déraciné de toute filiation culturelle, de toute attache sociale, de tout autre principe philosophique que l’individualisme. L’atomisation comme condition du libéralisme. L’entité supranationale s’arroge la droit d’accorder la citoyenneté, de lever et d’entretenir une armée, de faire la paix ou la guerre, de réglementer le commerce intérieur et extérieur, de battre monnaie, d’organiser les communications. Cette union transatlantique, promulguée Etat fédéral mondial, contrôlerait les mers, les airs et les deux tiers du commerce planétaire, et serait dirigée par un gouvernement unique. Elle ne connaîtrait aucune limitation à sa force d’expansion. Une hyper-colonisation. Le mondialisme occidental est posé comme horizon indépassable. Une volonté cynique d’américaniser le monde. Les préconisations de Clarence Streit inspirent le plan Marshall, l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et l’Union Européenne. En 1961, c’est la guerre froide. Clarence Streit publie un nouveau livre, « Freedom’s Frontier : Atlantic Union Now ». Il s’agit de souder les pays du monde libre contre le bloc communiste. Le 4 juillet 1962, John Kennedy, dans son discours à l’occasion de la fête nationale, fait un appel à « une déclaration d’interdépendance entre l’Europe et l’Amérique, prélude à l’union finale de tous les hommes libres ».

L’Organisation mondiale de la santé (OMS), émanation de l’Organisation des Nations Unies (ONU) créée en 1948 dans l’euphorie de l’après-guerre, dont le siège se situe dans le canton de Genève en Suisse, se donne comme vocation d’assurer à l’ensemble de la population mondiale « un état de complet bien-être physique, mental et social, ne consistant pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ». Dès le milieu du dix-neuvième et l’émergence de l’idéologie hygiéniste, les mesures de quarantaine contre la peste et les autres épidémies s’avèrent inefficientes. Avant la Première guerre mondiale, plusieurs conventions internationales sont signées sur le choléra, sur la peste. L’Office international d’hygiène publique (OIHP) est fondé en 1907 à Paris. Après l’hécatombe planétaire de la grippe espagnole (1918 – 1919), la Société des Nations (SDN) se dote d’un Comité d’hygiène. L’OMS est confrontée, dès sa mise en place, à des priorités dramatiques, la faim, le paludisme, la tuberculose, les maladies sexuellement transmissibles… Jusqu’aux années soixante-dix, la santé publique est caractérisée par des campagnes de vaccination et d’hygiénisation environnementale, avec quelques succès dans la prévention de la variole, de la poliomyélite, du pian, de la tuberculose, de la bilharziose… Une nouvelle orientation de la médecine sociale place la santé au centre des préoccupations, plutôt que les maladies, dans une pluridisciplinarité intégrant la lutte contre la pauvreté, la gestion de l’eau, l’alimentation, l’éducation, l’éducation…En 1978, la déclaration d’Alma-Ata élabore une nouvelle conception baptisée « santé pour tous » revendiquant une couverture sanitaire universelle, l’égalité des soins à l’échelle mondiale, la participation de la population, une approche holistique articulant le scientifique et l’économique, encourageant la production à moindres frais de médicaments génériques. L’industrie pharmaceutique conteste, dès lors, la liste des médicaments essentiels. Les américains recourent au chantage habituel de suspension de leur cotisation pour obtenir de l’Assemblée mondiale de la santé une libéralisation de sa politique, qui se limiterait aux programmes verticaux de lutte contre les maladies prioritaires. Les Etats-Unis échappent ainsi au contrôle de l’organisation en apportant des contributions volontaires pour des interventions ciblées. Les enjeux sanitaires sont progressivement transférés à la Banque mondiale et aux fondations privées, qui contournent l’autorité onusienne par des partenariats publics-privés. La Banque mondiale procède à des ajustements structurels sur la santé des populations en utilisant un indicateur d’efficacité, Disability-adjusted life years (daly), uniquement basé sur la rapport coût/bénéfice. En avril 2017, la chaîne de télévision Arte diffuse une édifiante radiographie, réalisée par Jutta Pinzler et Tantajana Mischke, démontrant l’asservissement de l’OMS aux lobbyings pharmaceutiques et financiers qui la financent, des sociétés obscures et des donateurs comme Bill Gates, grand promoteur des organismes génétiquement modifiés (OGM). La part des financements privés passe de 20% en 1980 à 80% en 2020. L’Organisation Mondiale de la Santé, étrangement liée par une convention à l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), se distingue par la complaisance à l’égard du glyphosate, molécule dangereuse utilisée par Monsanto pour la composition de ses pesticides, le silence sur les pollutions liées aux explorations pétrolières en Afrique, la minoration des bilans de pertes humaines occasionnées par les catastrophes nucléaires comme Tchernobyl et Fukushima, l’occultation des désastres provoqués par les munitions à uranium appauvri au Moyen-Orient et aux Balkans.

Après l’implosion de l’Union soviétique et la destruction du mur de Berlin, la première guerre du Golf de 1991 est érigée en symbole du Nouvel ordre mondial. Le 11 septembre 1990, dans son discours devant le Congrès, George Bush annonce la couleur : « Nous nous trouvons aujourd’hui à un moment exceptionnel et extraordinaire. La crise dans le golfe Persique, malgré sa gravité, offre une occasion rare pour s’orienter vers une période historique de coopération. De cette période difficile, notre cinquième objectif, un nouvel ordre mondial, peut voir le jour… Les récents événements ont montré qu’il n’existe pas de substitut au leadership américain ». Les américains aiment acter la fin de l’histoire pour en recommencer une autre. Francis Fukuyama finit de travestir la thèse hégélienne, en affirmant que le libéralisme et l’économie de marché sont les essences absolues des sociétés humaines. Samuel Huntington avec « The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order » (Le choc des civilisations et la refondation de l’ordre mondial) parachève l’idéologie américaine qui se définit comme l’unique parangon salutaire. Autant Francis Fukuyama est enfermé dans une conception unipolaire, autant Samuel Huntington, pour mettre en évidence la supériorité du modèle américain, divise le monde en huit cultures principales, occidentale, bouddhiste, latino-américaine, africaine, islamique, chinoise, hindoue, orthodoxe et japonaise, exacerbe et caricature les autres cultures en les transformant en mentalités archaïques. Comme l’a évoqué Hannah Arendt dans ses fragments posthumes sur la politique, l’époque contemporaine, postmoderne, est devenue anhistorique, coupée de ses racines, amputée de sa mémoire, une atemporalité hors sol, sans passé et sans devenir. La crise sanitaire du coronavirus ressuscite les thèses du politologue Zbigniew Brsezinski préconisant une alliance américaine avec les principales puissances européennes pour contrer l’Eurasie. Le mondialisme néolibéral se résume dans la formule de David Rockefeller : « Quelque chose doit remplacer les gouvernements, et le pouvoir privé me semble l’entité adéquate pour le faire » (Newsweek, 1er février 1999). Se transfère aux multinationales le pouvoir de décider les normes internationales et légales. Les négociations entre l’Union européenne et les Etats-Unis sur un Partenariat transatlantique pour le commerce et l’investissement (PTCI) visent carrément « la suppression des barrières non-tarifaires », autrement dit l’annulation des dispositions constitutionnelles, législatives, réglementaires protégeant les marchés intérieurs. Le mandat de négociation accordé à la Commission européenne par les Gouvernements stipule expressément dans son Article 3 : « L’Accord prévoit la libéralisation réciproque du commerce des biens et des services ainsi que des règles sur les matières ayant un rapport avec le commerce avec un haut niveau d’ambition d’aller au-delà des engagements actuels de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ». Les firmes américaines, les multinationales européennes, les lobbies des banques et des affaires, tirent les ficelles dans les coulisses. Les dérégulations généralisées soumettent l’intérêt général et le bien commun à la concurrence, liquident les services publics.

L’Organisation européenne de coopération économique (OECE), fondée en 1948 pour mettre en place le plan Marshall, devenue, à partir de 1961, l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), regroupe trente six pays industrialisés et se ramifie en plusieurs agences, le Comité d’aide au développement (CAD, 1961), l’Agence pour l’énergie nucléaire (AEN, 1972), l’Agence internationale de l’énergie (AIE, 1974 après le choc pétrolier), le Groupe d’action financière sur le blanchissement des capitaux (GAFI, 1989). Cet organisme publie régulièrement des études, des analyses, des prévisions, des recommandations, centrées sur l’économie de marché, qui déterminent largement les politiques suivies par ses membres. Les orientations, qui s’opposent aux principes keynésiens d’augmentation des investissements étatiques, sont axées sur la promotion du néolibéralisme, la concurrence et le libre-échange, la flexibilisation du marché de travail, l’innovation au service de la productivité et de la rentabilité. Le forum des négociations de 1995 – 1998 débouche sur l’Accord multilatéral sur l’investissement (AMI), qui sert de modèle à beaucoup d’accords bilatéraux. Le Fonds Monétaire International (FMI) et la Banque Mondiale imposent aux pays du Tiers-Monde, affaiblis par l’échange inégal, des conditions draconiennes pour des prêts qui aggravent leur endettement et leur paupérisation. L’impérialisme financier maintient des peuples entiers dans l’indigence pour qu’ils ne puissent s’occuper que de leur survie et n’aient jamais le temps de se rebeller (Aristote).

La Commission Européenne, gouvernement continental au dessus des gouvernements, élabore ses directives néolibérales et mondialistes en étroite collaboration avec la Table ronde des industriels européens (European Round Table), groupe de lobbying créé en 1983 par Pehr Gustaf Gyllenhammar, président de Volvo, Wisse Dekker, président de Philips et Umberto Agnelli, président de Fiat. « L’harmonie de l’Europe repose sur des dissonances. Les lois immanentes de la structure, de l’essence, du génie européen interdisent l’uniformisation totale, l’unification du continent. Réduire l’Europe à un même dénominateur, c’est la tuer. Tel est le double postulat que l’Europe doit reconnaître pour ne pas périr : il faut conserver et approfondir la conscience de l’unité européenne, mais, en même temps, il faut garder vivante la diversité européenne des styles et des traditions. L’Europe, cet accord difficile et précieux, qui unit les dissonances sans jamais le résoudre » (Klaus Mann, Le Tournant, Histoire d’une vie, 1942, traduction française, éditions Solin, 1984). Le Forum Economique Mondial (World Economic Forum) réunit, chaque année à Davos en Suisse, les caciques les plus riches et les plus influents de la planète dans les domaines des finances, des affaires étrangères, des médias, des nouvelles technologies. Les membres les plus importants sont reliés en permanence par un super-réseau de vidéoconférence, « Wellcom », qui leur permet de prendre à tout moment des décisions stratégiques. Le film « Rollerball » de Norman Jewison (1975) décrit un monde situé en 2018 où les nations disparues sont remplacées par des cartels économiques mondiaux qui répartissent les activités humaines en six catégories, le logement, l’alimentation, l’énergie, le luxe, les communications et les transports. Est-ce une coïncidence : le confinement général imposé pour contrer la pandémie du coronavirus n’autorise que la réclusion domiciliaire, les brèves sorties pour se procurer les produits de première nécessité, l’accès aux énergies domestiques, aux communications internétiques et téléphoniques, les transports d’urgence et les produits de luxe pour les nantis.

Dans L’Ere du capitalisme de surveillance, la sociologue Shoshana Zuboff montre comment la révolution numérique installe la surveillance commerciale, qui capte les expériences humaines pour les traduire en prévisions comportementales, aliénables, commerçables, monnayables. Autant le capitalisme industriel fonctionne sur la division du travail, autant la société numérique repose sur la division du savoir. Le capitalisme de surveillance dispose d’une telle concentration de connaissances technologiques, de performances algorithmiques, de réseaux internétiques, qu’il s’affranchit de tout contrôle. Google convertit les données de navigation de ses utilisateurs en outils de prédiction, capables d’orienter les publicités vers la clientèle idoine. L’extraction automatique déduit les pensées, les sentiments, les motivations, les intentions en faisant fi de la conscience et du consentement des personnes concernées. Le téléguidage informatique préfigure la transhumanisation. La techno-surveillance s’étend à tous les domaines. Tout se contrôle en temps réel. Le système chinois du crédit social pratique déjà la surveillance instantanée à grande échelle. Les pronostics sur les conduites individuelles deviennent des valeurs essentielles, qui s’achètent et se vendent. L’analyse sémantique et l’intelligence artificielle guettent le sens de chaque clic sur ordinateur. Google étend le modèle au-delà de son moteur de recherche pour transformer tout internet en vaste support de ses annonces. Facebook, Amazon, Twitter, Instagram… capturent et stockent toutes les informations personnelles qui transitent par leurs circuits. La surveillance s’étend au monde réel. Les espaces urbains et ruraux sont sillonnés, filmés, cartographiés par les voitures Google. Les drones et les robots font leur apparition dans les activités quotidiennes. Ce capitalisme se transmue par son omniprésence en double inséparable qui, non seulement collecte et monétise les données personnelles, mais formate les comportements à son profit. Il ne se contente pas d’observer et d’enregistrer les habitudes des individus, il vampirise la moindre parcelle de liberté.

La crise sanitaire remet en cause, sans préavis, la libre circulation mondiale des marchandises, des capitaux. Les frontières se ferment. Les avions arrêtent de voler. Les bateaux cessent de naviguer. Les flux commerciaux se paralysent. Les industries s’ankylosent. Les administrations s’engourdissent. Les pays se cloisonnent. Les familles se confinent. Les réformes libérales, antisociales, les privatisations s’interrompent. Seule continue, grâce aux réseaux internétiques, la circulation des informations, fausses et véridiques, alarmistes. Les tergiversations, les louvoiements, les atermoiements des autorités politiques et scientifiques éclatent au grand jour. Il aura suffi d’un virus microscopique, infinitésimale, indécelable pour souffler la mort comme un vent de cendres, semer la panique dans chaque conscience humaine et transformer les ingénieurs de la rentabilité en sages tibétains. Les crises financières répétitives et les pandémies réduplicatives deviennent trop familières. Elles surviennent, à chaque fois, dans un épicentre et s’étendent par cercles concentriques à l’ensemble de la planète. Le monde s’écroule sous ses pesanteurs pyramidales. Quand une jonction se déroche, l’ensemble de l’édifice s’éboule. La belle machine de la mondialisation, fondée sur l’intégration des marchés, qui prétend fonctionner en pilotage automatique et assurer tout de go la prospérité économique, la santé perpétuelle et la paix permanente, se détraque au moindre choc monétaire ou sanitaire.

J’imagine difficilement Noam Chomsky, quatre-vingt-dix ans, reclus dans sa propriété de l’Arizona à cause de la pandémie, lui, qui ne se fatigue jamais d’arpenter le monde dans tous les sens. Son pessimisme se vérifie. Il souligne dans un entretien avec Srecko Horvat sur DiEM25 TV, le 31 mars 2020, que les menaces sur l’humanité sont intensifiées par les politiques néolibérales. La crise du Covid-19 est avant tout un échec colossal de l’économie de marché, qui provoque dans son sillage le naufrage la civilisation capitaliste. « Le coronavirus est suffisamment grave, mais il est bon de rappeler que deux menaces bien plus importantes se profilent, bien pires que tout ce qui s’est passé dans l’histoire de l’humanité : l’une est la menace croissante d’une guerre nucléaire et l’autre, bien sûr, est la menace croissante du réchauffement climatique. Pour les tyrannies privées des Big Pharma, en face desquelles les gouvernements sont impuissants, il est plus rentable de fabriquer de nouvelles crèmes corporelles que de trouver un vaccin qui protégera les gens de la destruction totale. La peste néolibérale bloque les préventions réalisables. Quand cette crise sera d’une manière ou d’une autre surmontée, le monde sera transformé dans un sens ou un autre, l’instauration de régimes brutaux, hautement autoritaires, protégeant les profits privés, ou la reconstruction de sociétés plus soucieuses des besoins humains… C’est un moment critique de l’histoire humaine, et pas seulement à cause du coronavirus, qui devrait nous faire prendre conscience des profondes failles du monde, des dysfonctionnements profonds de tout le système néolibéral. Le monde doit changer radicalement si l’on veut un avenir viable. Il faut penser aux racines du mal qui vont déclencher des crises pires encore ». Les gens supportent le confinement parce qu’ils sont condamnés depuis longtemps à l’isolement social. Les liens sociaux se sont délités avec l’atomisation consumériste, l’aliénation télévisuelle, la déculturation sociétale. Les gens sont cérébralement anesthésiés, mentalement en quarantaine depuis trop longtemps. « C’est aussi une opportunité pour recréer de nouvelles formes de solidarité à travers les réseaux sociaux, s’organiser hors médiations institutionnelles, engager des initiatives citoyennes sur le terrain, travailler à la base sur des alternatives opérationnelles ».