chroniques

L’ailleurs des souffrances émerveillées de Abbas Saladi (6ème et dernière partie)

L’harmonie d’avant la déchéance, l’union d’avant la division, la sincérité d’avant l’hypocrisie, la fusion d’avant la contradiction.

Ainsi s’achève le périple lahjomrien dans le monde étrange de Abbas Saladi. Sans regret ? Ce n’est pas sûr. La pérégrination n’a pas été de tout repos, mais elle a permis à Abdejlil Lahjomri de dévoiler ce qu’il y a de beau dans ce qu’il y a d’indéfinissable dans la création du peintre dont les toiles regardent les cieux et, semble-t-il, les implorent. Si bien que, peut-être, ont-ils fini par l’entendre, en l’emportant à ce qui pourrait s’apparenter à la fleur de l’âge, lui qui n’en a connu que les affres ? Dans cette sixième et dernière chronique, le Secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume nous donne d’abord à voir ce que d’autres ont vu ou seulement perçu dans la création prolifique de Abbas Saladi travaillé à corps par le rêve psychédélique si difficile à distinguer du cauchemar. Les différentes lectures auxquelles se prête Saladi témoignent de ce qu’il y a d’inaccessible chez lui. Abdejlil Lahjomri s’en tient, lui, à ce qu’il y a à la fois de tangible et d’intangible dans la peinture de l’artiste : les quelques fragments de textes qu’il a légués dans l’une de ses toiles, et convoque « l’albatros baudelairien » pour mettre en lumière la différence de Saladi. Le Secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume en conclut que « L’essentiel, pour nous, est que l’acte de peindre soit, pour lui, un acte thérapeutique. » Dès lors se pose et s’impose la question : Pourquoi chercher coute que coute à le comprendre ? Ne vaudrait-il pas mieux le laisser en l’état, sans genre, définitivement hors portée de la compréhension, l’aimer ou le détester, y être sensible ou indifférent, qu’importe, pour ne retenir de lui que son « innocence enfantine ».

VI

Admiratifs, tous ceux qui ont tenté d’analyser l’ailleurs de Abbas Saladi, l’ont été. Désarmés, ils ont risqué une aventure périlleuse et nous ont fait découvrir, malgré tout, des pistes subtiles et perspicaces. Le documentaire de Mounir Fatmi, intitulé L’ALPHABET ROUGE, (qui fut primé), en est un exemple édifiant, avec la lecture simultanée en français et en arabe du poème du Simon Pey, (poète marginal en poésie comme le fut Saladi en peinture) avec la voix émouvante de Touria Hadraoui, qui interprétait, il y a quelques années, avec élégance nos chants du Malhoun. Ce documentaire nous apprend que dans l’esthétique saladienne il y a cinq écritures qui toutes nous disent que le monde de Saladi était « fait pour être raconté », qu’il avait une soif d’absolu, que son ailleurs était justement un absolu qu’il portait en lui et « qu’il peignait pour qu’il demeure dans une splendeur éternelle ». Pour l’un de ces admirateurs, son œuvre nous offre « de nouveaux contes des Mille et Une nuits » et il ajoute que « Abbas les appelait » (rigolard) mes « chères salades ». (Je prendrai la liberté de signaler ce que nous disent ses admirateurs sans les nommer, pour que cette chronique reste légère et me permette un résumé qui le serait aussi). Il y a ceux qui trouvent son univers féerique bien qu’on n’y rencontre pas de fées et ceux qui le voient mystique. Comme celui-ci qui affirme « Nul n’ignore que Saladi travaillait avec acharnement, produisait selon un rythme insoutenable, tel un saint dans sa Khulwa (retraite mystique), contemplant l’univers à travers son image intériorisée, traçant ses sens multiples sur la Ruqua (parchemin), s’écrivant comme corps dessiné, disséminé, en souffrance perpétuelle dans l’unité et la diversité ». Cet autre nous oriente vers « un ailleurs (qui) n’est ni menaçant, ni honni, précise-t-il. Les arguments du temps sont abolis et l’artiste s’oublie dans des forces latentes qu’il éveille en lui et que son génie seul peut disperser ». Un autre, plus courageux, va plus loin quand il signale que si cet espace « est un espace catalyseur du sacré, il l’est aussi du profane, du diabolique ».

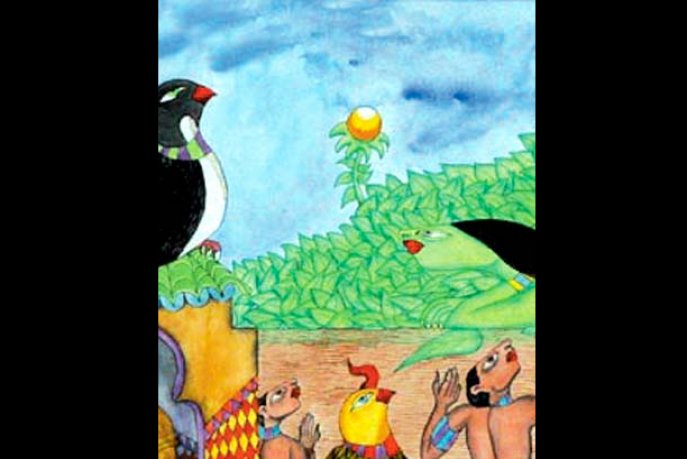

Sur cette voie, qui explore la dimension spirituelle de Saladi, beaucoup se sont engagés et ont essayé de démontrer qu’il y avait des « correspondances intimes » entre son univers et celui de Ibn Arabi qui, rappelle l’un d’entre eux, se trouvait à Marrakech au temps des Almohades et qui avait confié « J’ai vu de beaux oiseaux qui volaient tout autour … j’étais à Marrakech quand tout cela m’a été dévoilé ». Evoque-t-il ici Sidi Bel Abbas Es Sebti ? Sont-ce là les oiseaux saladiens ? qui sont, dit le critique, « gardiens déchus des lieux à la sacralité ancienne ». Ceux-là ont perçu dans ses toiles des préoccupations et une dimension religieuses, puisque le monde qu’il peignait était un monde paradisiaque, un monde enchanteur. Si ses personnages étranges détournent leurs regards « de la pitoyable condition terrestre » et les dirigent vers le ciel, c’est par « adoration, attente, supplication, espérance de bénédiction, remerciements ». « Le ciel, pour lui, est un au-delà », un merveilleux « Eden ». Sur notre terre « Saladi » serait « un angélique égaré ». Raison pour laquelle il aurait dit « Je dessine pour donner à gouter un peu de beauté aux autres », et aurait ajouté « Je ne porte aucun intérêt à mon enveloppe terrestre ». D’autres, qui croient que la psychanalyse a quelque chance d’expliciter les créations hallucinées de Saladi savaient, eux, qu’il n’avait rien de mystique, ni de religieux, ni de spirituel, qu’il était tourmenté, habité par des démons, qu’il fallait le soigner, « qu’il était comme un homme traqué », qu’il parlait de « choses qui le terrifiaient » et confessait-il « qui m’affectaient profondément ». De plus n’avouait-il pas « J’ai dû affronter seul les problèmes de la vie ». Et quelque part il affirmait curieusement : « Les profs… m’ont égaré ». Pour ces analystes, en définitive, ses toiles sont produits de ses délires, « de grands voyages délirants », « une comédie étrange et risible ». « Il serait donc vain d’essayer de les comprendre, de les analyser. Ils échapperont définitivement à toute tentative de compréhension de notre part, d’explication, d’éclaircissement. Puisqu’il était ailleurs quand il peignait et heureux d’être là où il nous est impossible, voire interdit de pénétrer, ne nous approchons pas de lui. L’essentiel, pour nous, est que l’acte de peindre soit, pour lui, un acte thérapeutique. Pourquoi dès lors, le rejoindre dans son ailleurs où il est en paix avec lui-même et avec ses démons. Nous risquons de l’y déranger, de perturber par nos interprétations approximatives la cohérence d’un ailleurs qui nous sera à jamais inaccessible ?

Quel « secret enfoui », s’est interrogé un autre critique, au fond de cette âme souffrante qui ne nous sera jamais révélé quelle que soit notre affection pour un être né pauvre, a vécu pauvre, est mort pauvre au moment où ses œuvres enrichissaient scandaleusement collectionneurs et galeries ?

Les entretiens rares qu’il a concédés ne nous guident nulle part sur cette voie. Peut-être que si l’on revenait aux seuls écrits du seul tableau où il a laissé quelques traces définitives trouverons nous une piste. Une réponse se dissimule surement dans ces confuses paroles. Si l’on remarque de plus que ses personnages hybrides sont asexués, que l’érotisme est presque absent de ses toiles, le secret serait qu’il aurait été victime de violences irréversibles qui ont brisé son être, son moi. Blessure qui aurait provoqué une dislocation du moi des origines, œuvre d’une femme maléfique (la femme chez lui est le mal), un je et un autre je, deux Saladi, un Saladi parmi nous, malheureux comme l’albatros baudelairien, maladroit et honteux sur cette terre, et un Saladi qui dans un plaisir et un bonheur immenses, là-haut dans son ailleurs, à l’écart de nous, séparé de nous, recréant, émerveillé, dans leur intensité, les retrouvailles du Je avec l’Autre je, l’harmonie d’avant la déchéance, l’union d’avant la division, la sincérité d’avant l’hypocrisie, la fusion d’avant la contradiction.

Un autre univers ou triomphe l’ANDROGYNE.

Le monde d’avant le monde.

Le monde de l’innocence enfantine.