International

M. Trump signe la fin d’un fantasme algérien - Par Talâa Essoud El Atlassi

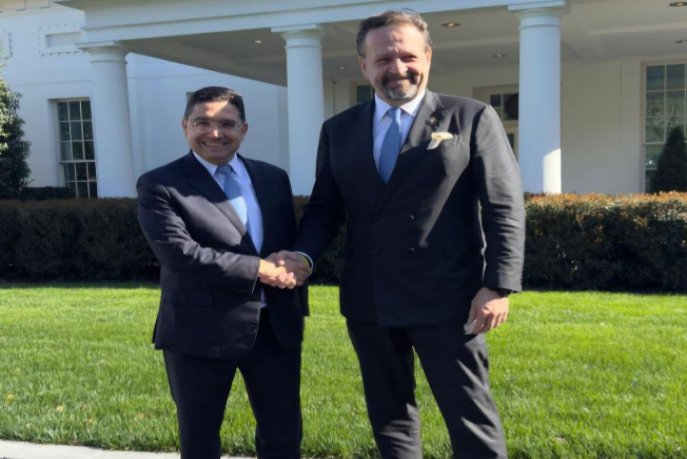

Le ministre des Affaires étrangères marocain Nesser Bourita, avec Sebastien Gorka, sénior directeur pour le contreterrorisme au Conseil de sécurité nationale américain. Leurs entretiens à Washington le 9 avril 2025, ont porté sur le renforcement de la coopération en matière de sécurité et pour la stabilité en Afrique et au Moyen Orient

Le soutien américain au plan d’autonomie marocain dans le dossier du Sahara se précise. Un communiqué officiel vient balayer les ambiguïtés diplomatiques, en affirmant la position de Washington : seule la proposition marocaine peut servir de base à une résolution. Face à cette clarté, Alger tangue entre regrets, isolement régional, et tentatives de charme vouées à l’échec. Talaa Saoud Al Atlassi revient sur les effets d’une décision qui inscrit le dossier du Sahara dans la dynamique de redéfinition des fondements de l’ordre mondial entamée par l’administration américaine.

Une position américaine enracinée au-delà des clivages partisans

Le communiqué publié par le département d’État américain, dans la soirée du mardi 18 avril dernier, après la rencontre à Washington entre le secrétaire d’État américain Mark Rubio et le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita, marquera une date clé dans l’évolution du conflit autour du Sahara marocain. Un communiqué qui s’est imposé avec la force d’un levier politique à rayonnement international.

Ce n’est pas une nouveauté que l’administration américaine affirme sa conviction quant à la marocanité du Sahara. Cette conviction avait été exprimée par le président Donald Trump il y a plus de quatre ans dans une lettre officielle adressée au roi Mohammed VI, reconnaissant la souveraineté du Maroc. Une position que l’administration de Joe Biden a continué d’assumer, en la sortant du cadre des rivalités politiques entre démocrates et républicains. Désormais, la marocanité du Sahara est désormais ancrée dans les constantes de la politique d’État américaine.

Le fait de considérer la proposition marocaine d’autonomie — initiative politique sage et courageuse — comme une voie pertinente vers une solution politique, pacifique, réaliste, durable et consensuelle à un conflit qui dure depuis un demi-siècle n’est pas non plus une nouveauté dans la politique américaine. Une politique pensée pour appréhender un conflit chargé de tensions potentielles dans une région sensible de la carte mondiale des conflits. Un conflit qui se déroule dans une zone, ou à sa proximité immédiate, qui regroupe des foyers géographiques stratégiques à haute tension : le bassin méditerranéen, l’Afrique du Nord et la région sahélo-saharienne.

Donald Trump avait affiché son adhésion à la vérité historique marocaine, point de départ du conflit, fruit de cinquante années de manœuvres algériennes et d’une guerre larvée contre le Maroc. Il avait alors pris position, avant de se retirer pour mener ses propres combats dans les arcanes du système politique et économique américain.

Du soutien symbolique à l’impulsion stratégique

Aujourd’hui, Trump est de retour sur la scène, animé par l’euphorie de la victoire et un désir ardent de replacer les États-Unis au sommet du leadership mondial. Il revient avec de nouvelles cartes du monde, un projet de redéfinition des équilibres géostratégiques, et une série de décisions aussi bien pour l’intérieur américain que pour ses relations extérieures. Des décisions qui ont secoué l’Amérique, sans pour autant l’abattre, et bouleversé l’ordre mondial, sans l’apaiser — et peut-être pour longtemps encore.

Le communiqué du département d’État américain, à l’issue de la rencontre entre les deux ministres, s’inscrit dans la dynamique de redéfinition des fondements de l’ordre mondial entamée par l’administration américaine. Une dynamique qui cherche à faire bouger les lignes et à apaiser les foyers de tension dans le monde. Le communiqué affirme donc avec clarté les constantes de la politique américaine : la légitimité du droit national marocain et la crédibilité de la démarche pacifique de l’État marocain. Une affirmation d’une grande importance, qui constitue un succès notable de la diplomatie marocaine. Mais il va plus loin : il laisse entrevoir une volonté américaine d’agir concrètement pour faire avancer la résolution du conflit du Sahara.

C’est là la nouveauté de la politique américaine : lorsqu’elle affirme que « l’autonomie sous souveraineté marocaine est la seule solution possible », et qu’elle enjoint aux parties concernées pour « entamer sans délai des discussions en s’appuyant sur la proposition marocaine comme seul cadre pour parvenir à une solution convenue ». Le fait de désigner l’autonomie comme l’unique base de solution et de demander des négociations sans attendre constitue une évolution significative. Cela donne une nouvelle dynamique, plus concrète, au processus de règlement, jusqu’alors englué dans les lenteurs diplomatiques onusiennes.

Le processus engagé, notamment au Conseil de sécurité, a mûri et bénéficie d’un large consensus et d’une fluidité dans sa progression, sans qu’aucun veto ne vienne l’entraver. Mais il progresse lentement, car le conflit, dans son essence, ne s’est jamais embrasé au point d’alerter ou d’inquiéter sérieusement la communauté internationale, ni de menacer ses équilibres internes.

Ce qui est nouveau dans ce conflit, c’est qu’il s’inscrit désormais pleinement dans les transformations globales que porte la nouvelle administration américaine. C’est aussi que les dirigeants algériens, rongés par l’obsession de leadership régional héritée des années 1960, ont multiplié les provocations envers leurs voisins. En plus de leur hostilité chronique au Maroc, ils ont élargi leur agressivité : provocation envers le Mali et la coalition sahélienne, fermeture de l’espace aérien et retrait de leurs ambassadeurs de Bamako et Niamey, hostilité envers le maréchal Haftar, ce qui perturbe leurs relations avec l’ensemble libyen. Ces tensions les ont placés dans la posture de producteurs de crises. Même leur alliance avec la Russie, de plus en plus influente au Mali et à l’est de la Libye, pourrait s’en trouver affaiblie, en raison du décalage croissant d’intérêts politiques.

Alger et l’échec de la séduction politique

Aujourd’hui, l’Algérie est dans un isolement géographique qui se resserre, et une solitude politique qui s’étend, résultat des tensions qu’elle a elle-même alimentées avec le Maroc, mais aussi avec des pays africains, arabes, avec l’Espagne, la France… Ce qui l’a rendue de moins en moins attrayante et pertinente aux yeux des grandes puissances internationales. Ses relations avec l’administration américaine illustrent parfaitement cette réalité.

Malgré la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara, la direction algérienne a adopté une posture de modération à l’égard de Washington. Elle n’a ni protesté, ni rappelé son ambassadeur, ni menacé de représailles. Elle avait tenté de courtiser le président Biden, s’offrant à lui comme acteur régional en Afrique du Nord, qualifiant la reconnaissance de Trump de « simple folie ». Mais le retour possible de Trump à la Maison Blanche a déstabilisé Alger. Son ambassadeur à Washington, Sabri Boukadoum, a orchestré une interview début mars dernier, proposant un partenariat stratégique entre l’Algérie et les États-Unis allant « jusqu’aux confins du ciel », en mettant à disposition les ressources minières, les terres, des partenariats économiques et des services sécuritaires… dans l’espoir que cette offre freinerait la préférence américaine pour le Maroc.

Mais le communiqué du département d’État, mardi soir, a « répondu » à la direction algérienne : l’Amérique préfère le Maroc. En affirmant que « la proposition marocaine d’autonomie est la seule base possible pour des négociations vers une solution finale » signe l’échec de la tentative algérienne de séduire Trump en lui ouvrant l’Algérie.

La diplomatie algérienne a répondu à cette fermeté américaine avec une certaine « politesse diplomatique » : elle a pris acte de la position américaine réitérant que l’autonomie sous souveraineté marocaine constitue « la seule solution » au conflit du Sahara. Elle dit « regretter » cette position… Elle en prend acte, sans pouvoir s’y opposer. Elle ne fait qu’« exprimer ses regrets ». Le reste n’est qu’une rhétorique diplomatique détachée de la réalité du conflit, qui ne convainc plus personne parmi ceux qui suivent réellement le dossier. Une rhétorique fabriquée pour justifier un « regret » formulé selon une mécanique diplomatique usée, par un rédacteur lui-même peu convaincu de ce qu’il écrit…

Le choix du Maroc de proposer l’autonomie comme solution au conflit du Sahara marocain est la décision internationale la plus mûre, favorable au droit marocain et à la paix dans la région. L’Algérie n’a désormais d’autre choix que de s’y conformer. Le reste n’est que lamentations sur une hostilité de longue date… dont il est désormais évident qu’elle s’est avérée vaine.