International

Le général Abdourahamane Tiani ou la malédiction des coups d'État en Afrique – Par Hatim Betioui

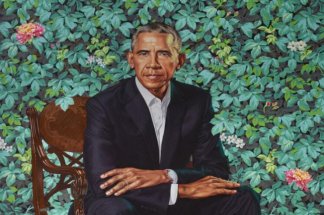

Le général Abdourahamane Tiani (à droite) censé être un leader capable de sortir le pays de ses crises, a choisi de s'isoler dans son palais. Les citoyens le perçoivent désormais absent de leur quotidien et sourd à leurs doléances

Le 26 juillet 2023 au soir, le général Abdourahamane Tiani, chef de la garde présidentielle au Niger, est apparu sur l'écran de la télévision nationale pour annoncer au peuple et au monde entier qu'il avait renversé le président Mohamed Bazoum. Ce dernier était arrivé au pouvoir deux ans et quelques mois plus tôt, à la suite d'élections pluralistes, démocratiques et transparentes.

Le général Tiani a justifié le coup d'État contre le régime démocratique du Niger en invoquant les menaces réelles et existentielles que sont le terrorisme, les ingérences extérieures et le pillage des richesses nationales par l'ancien régime et les intérêts étrangers. Les mêmes justifications sont avancées par les militaires au Mali lors de leur putsch en 2021, au Burkina Faso en 2022 et au Gabon en 2023.

Un pays riche en ressources et pauvre en leadership

Cependant, il semble que ce que redoutait le général Tiani et ce contre quoi il mettait en garde son pays s'est bel et bien produit. Non pas à cause de la démocratie de Mohamed Bazoum, mais en raison de la dictature du conseil militaire dirigé par Tiani lui-même.

Le jour du coup d'État est en passe de devenir de triste mémoire dans l'histoire de ce pays, riche en ressources mais pauvre en leadership. Un pays désormais plongé dans l'incertitude et la peur de l'avenir, avec un effondrement économique total et une insécurité généralisée.

Les marchés populaires, autrefois bondés de marchandises de toutes sortes, sont aujourd'hui presque vides, désertés par les vendeurs ambulants et abandonnés par des clients dont les ressources ne permettent plus de couvrir leurs besoins quotidiens, en raison de la flambée vertigineuse des prix. Une hausse qui a transformé la classe moyenne en une classe de démunis.

Un ami qui a récemment visité Niamey, capitale du Niger, rapporte une scène poignante en croisant un vendeur ambulant, portant sur sa tête des paquets de mouchoirs, quelques boîtes de lait en poudre et des bouteilles d'eau glacée. Après lui avoir acheté, une bouteille pour atténuer la chaleur écrasante de la ville, il ne lui pas fallu beaucoup de temps pou que le vendeur se mette à raconter sa détresse personnelle et celle de son pays dans une situation encore plus désastreuse.

Haut fonctionnaire auparavant dans l'une des administrations publiques, il confie qu’il n'arrive plus à nourrir sa famille, avant d’ajouter, abattu : "Avant le coup d'État, la vie était difficile, mais elle restait possible. Maintenant, elle ne l'est plus du tout."

L’Etat absent

Ce genre d'histoire se répète dans toutes les régions du Niger, où la population oscille entre misère extrême et profond désespoir.

Tandis que les familles luttent pour survivre, le danger s’intensifie dans les zones frontalières comme Diffa et Tahoua, où les attaques terroristes se multiplient, alors que l'État brille par son absence.

Les habitants de ces régions évoquent constamment leur peur des hommes armés qui attaquent leurs villages, tandis que l'État, censé les protéger, les a visiblement abandonés à leur sort.

Le général Tiani était censé être un leader capable de sortir le pays de ses crises. Pourtant, il a choisi de s'isoler dans son palais. Les citoyens le perçoivent désormais comme un dirigeant totalement déconnecté de leur réalité, absent de leur quotidien et sourd à leurs doléances. Même lors des événements sociaux, qui font partie intégrante de la culture nigérienne, comme les mariages et les funérailles, il préfère rester à l'écart, creusant ainsi davantage le fossé entre lui et son peuple.

La situation économique du Niger s’est encore aggravée avec les sanctions imposées par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), entraînant la fermeture de nombreuses entreprises et la faillite de plusieurs banques. De nombreux hommes d'affaires ont commencé à transférer leurs capitaux et leurs activités hors du pays.

Malgré toutes ces crises, le général Tiani semble davantage préoccupé par le renforcement de sa garde présidentielle que par la résolution des véritables problèmes du pays. Cette garde, qui s’apparente désormais à une milice personnelle, est utilisée pour protéger le chef et non le peuple. Pour les Nigériens, c'est une preuve supplémentaire que les priorités du général sont totalement déconnectées de leur réalité et de leurs souffrances.

Dans l’attente d’un pouvoir civil

Dans cette atmosphère pesante, le Niger se trouve à un carrefour dangereux. Pourtant, un mince espoir subsiste. Le pays est riche en ressources naturelles, notamment en uranium, et son peuple est reconnu pour sa patience et sa résilience. Mais cet espoir reste lointain tant qu’une véritable gouvernance, tournée vers les citoyens et soucieuse de leur bien-être, ne voit pas le jour. Ce que réclame la population, ce n’est rien d’autre qu’un gouvernement qui l’écoute et agit dans son intérêt.

Les Nigériens endurent une souffrance ininterrompue, et chaque jour qui passe aggrave la situation : la crise économique s'intensifie, l'insécurité se propage, et l'État perd peu à peu son contrôle sur ses frontières, laissant la voie libre aux groupes armés pour les conquérir et y imposer leur autorité.

Un climat de pessimisme général règne parmi les élites nigériennes, qu’il s’agisse des partis politiques ou des organisations de la société civile. Certains estiment que le pire est déjà arrivé et qu’encore une fois seul un soutien extérieur pourra sauver le pays. D'autres, en revanche, espèrent encore une issue interne et estiment qu’un changement radical du leadership militaire en place est la seule solution. Ils plaident pour un retour du pouvoir à une nouvelle direction civile capable de sauver le Niger de son destin tragique et de le ramener à ce qu’il était autrefois : un pays stable et uni.

Il existe une vérité incontestable : depuis le premier coup d'État militaire en Afrique, au début des années 1950, et la propagation de cette contagion à tout le continent, la malédiction a frappé tous les pays qui en ont été victimes. La raison en est simple et unique : l’armée est faite pour protéger les nations, non pour gérer leurs affaires politiques, économiques et sociales.