National

Polarisation au Maroc : un pari totalement raté – Par Mohamed Benabdelkader

Qu’est-ce qui a poussé Abdalilah Benkirane, un dirigeant politique et ancien chef de gouvernement, supposé incarner la responsabilité et la modération, à recourir à une telle vulgarité verbale ? Comment a-t-il pu atteindre un tel niveau de provocation extrême et de grossièreté inédite, dépassant largement les limites de ce qui est acceptable dans le débat public ? Les réponses avec Mohamed Benabdelkader

Le 1er mai, Abdalilah Benkirane a transformé une tribune syndicale en scène de polarisation politique, brandissant la cause palestinienne pour diviser et surtout invectiver. Par un langage outrancier, il a brouillé les repères du débat public et ravivé la peur d’un discours populiste et identitaire. Mohamed Benabdelkader, homme politique, ancien ministre de la Réforme de l’Administration et de la Fonction Publique, puis de la Justice, dissèque dans cette chronique le discours benkiranien et montre comment la société marocaine, forte de ses mécanismes d’immunité démocratique, est en mesure de résister à cette stratégie de fracture.

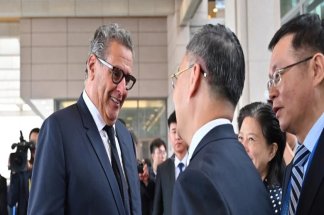

Mohamed Benabdelkader

Parmi tous les discours prononcés au Maroc à l’occasion du 1er mai par des dirigeants syndicaux et politiques, un seul a réellement attiré l’attention des médias et suscité un grand bruit dans l’opinion publique : celui du dirigeant islamiste Abdalilah Benkirane. Ce n’est pas la profondeur de la critique sociale ni l’originalité des revendications qui ont donné autant de visibilité à ce discours, mais plutôt sa forte charge polémique et sa violence verbale inappropriée. Contrairement aux autres interventions, qui se sont concentrées, comme c’est habituel à cette occasion, sur la dénonciation des politiques sociales du gouvernement et la défense des droits des travailleurs, le secrétaire général fraîchement réélu du PJD a profité de l’occasion pour brandir la cause palestinienne comme une arme visant à discréditer ses adversaires. C’est cette stratégie qui a fait de son discours virulent le centre d’attention de presque tous les commentaires journalistiques et des réseaux sociaux.

Ainsi parla Benkirane

« Aujourd’hui, nous avons parmi nous certains, comment les appellerons-nous ? des microbes ! des microbes ! … J’ai trouvé le nom qui leur convient : des microbes en politique, des microbes dans les médias, des microbes dans certains instances officielles ou semi-officielles, des microbes ! Ils sont sortis en disant : “Non monsieur, nous sommes marocains, nous n’avons rien à voir avec la Palestine.” Espèce d’âne ! … espèce d’âne ! … Âne de la fin des temps ! N’as-tu donc pas lu l’histoire ? Ne sais-tu pas ce qui s’est passé en al-Andalus ? Quand cet émirat a commencé à dire : “Je n’ai rien à voir avec cet autre émirat”, jusqu’à ce qu’ils aient été tous balayés, espèce d’âne ! »

Ainsi parla Benkirane à Casablanca devant ses partisans ce jour de la Fête du Travail, et toutes les voix sensées dans ce pays se sont demandé : qu’est-ce qui a poussé un dirigeant politique et ancien chef de gouvernement, qui était supposé incarner la responsabilité et la modération, à recourir à une telle vulgarité verbale ? Comment a-t-il pu atteindre un tel niveau de provocation extrême et de grossièreté inédite, dépassant largement les limites de ce qui est acceptable dans le débat public ?

Lorsque le leader politique utilise le terme « microbes » pour désigner ceux qui ne partagent pas sa perception idéologique de la cause palestinienne, il cherche, par cette métaphore biologique, à déshumaniser l’adversaire politique, le réduisant à quelque chose de nuisible, inférieur, insignifiant, et qu’il faut éliminer, ce qui est une caractéristique classique du discours de haine favorisant la stigmatisation et la marginalisation de ceux qui expriment une opinion différente.

L’utilisation répétée d’insultes (« âne ») a pour but d’humilier publiquement ceux qui s’écartent de sa ligne idéologique concernant la question palestinienne, créant un climat d’intimidation et de peur. Cette rhétorique vise à dissuader toute expression d’opinion différente, en assimilant la divergence à l’ignorance ou à la trahison.

La maladroite utilisation de l’histoire d’al-Ándalus sert ici à légitimer la position du discours islamiste, en suggérant que le fait de ne pas exprimer un soutien inconditionnel au Hamas en ce moment, ou de privilégier une certaine priorité aux intérêts stratégiques du Maroc sans pour autant exclure le soutien à la cause palestinienne, conduirait à une catastrophe collective semblable à la chute d’al-Ándalus. Ce type de manipulation historique nourrit la peur et justifie la radicalité du discours.

Les réactions au discours d’Abdalilah Benkirane se sont largement concentrées sur son aspect formel : un style maladroit et indécent, un vocabulaire d’une vulgarité étrange, un langage extrêmement radical, et un discours très éloigné des standards attendus d’un ancien chef de gouvernement. Ce sont précisément les termes utilisés, comme « microbes » ou « ânes », qui ont choqué par leur violence et leur mépris envers l’opinion publique. Certains commentateurs, exprimant un profond malaise face à ces déclarations scandaleuses, ont souligné qu’elles ne faisaient que ternir l’image de leur auteur.

Une stratégie discursive délibérée

Mais au-delà du niveau linguistique de ce discours, et sans qu’il s’agisse d’une simple scène ordinaire de catharsis, imprégnée de moqueries, de haine et d’insultes blessantes, cette rhétorique violente semble répondre à une stratégie discursive soigneusement délibérée. Benkirane choisit avec soin les mots qui servent le mieux à promouvoir son message, un message qui mise sur la polarisation identitaire de la société marocaine, comme stratégie permettant au parti de se repositionner et de gagner en visibilité sur la scène politique.

Miser sur une nouvelle polarisation idéologique à contenu identitaire et affectif consiste, pour le dirigeant islamiste, à opposer les « authentiques Marocains », ceux qui « ont l’islam qui coule dans les veines », et sont donc les seuls véritables partisans de la cause palestinienne, au reste des Marocains qu’il n’hésite pas à qualifier de « microbes », « ânes » et « idiots ». Cette rhétorique à la fois alarmiste et agressive, vise à mobiliser une base militante autour d’un discours de rupture, exploitant les ressorts religieux et les instincts de peur, tout en discréditant ses adversaires et en exacerbant les divisions au sein de la société.

Il s’agit ici d’un pari conscient sur l’excès et la provocation, qui s’inscrit dans une logique de reconquête politique basée sur la victimisation et la confrontation identitaire, menée par une propagande de mobilisation cherchant à diviser la société en deux camps antagonistes : d’un côté, les « authentiques » Marocains solidaires de la Palestine par un soutien inconditionnel au Hamas ; de l’autre, les « microbes », accusés de trahir la cause sacrée. Cette logique de polarisation est typique des stratégies politiques qui cherchent à mobiliser une base militante en désignant un ennemi intérieur, excluant tout nuance ou débat démocratique.

La polarisation, en sociologie et en science politique, se réfère à la division de la société en groupes opposés, souvent antagonistes, sur des questions identitaires, économiques, sociales ou politiques. Ce phénomène peut entraîner une fragmentation interne, une rupture de la cohésion sociale et un sentiment d’opposition « eux contre nous ». Cependant, la polarisation n’est pas nécessairement intentionnelle, elle peut résulter de dynamiques sociales, économiques ou politiques, parfois alimentées par certains acteurs, qui n’ont pas systématiquement pour objectif de diviser la société de l’intérieur. Mais elle peut aussi être le fruit d’une volonté délibérée cherchant à provoquer intentionnellement la fracture sociale, à aggraver les tensions et à rendre l’action politique plus conflictuelle.

Cette volonté délibérée de promouvoir la polarisation politique peut être principalement liée à des acteurs politiques internes qui, pour leurs propres intérêts, favorisent la division sociale afin de conquérir le pouvoir. Cependant, on ne peut pas exclure la possible participation d’acteurs étrangers qui, avec des objectifs stratégiques, pourraient également encourager cette polarisation pour affaiblir la cohésion nationale et affecter la stabilité du pays.

Il convient de rappeler à cet égard que le discours politique qui cherche délibérément à alimenter la polarisation et à favoriser la discorde s’inscrit dans une stratégie inspirée des principes de l’ancien traité chinois L’Art de la guerre de Sun Tzu, notamment dans son insistance sur la guerre psychologique et la déstabilisation de l’adversaire sans recourir à un affrontement direct. Sun Tzu souligne l’importance de vaincre l’ennemi sans combattre, en utilisant la tromperie, la désorganisation et la division interne pour l’affaiblir moralement et stratégiquement, en semant la discorde dans ses rangs et en exploitant ses points faibles pour le déséquilibrer.

Cette stratégie indirecte de déstabilisation de la société, agissant sur ses peurs, ses émotions et ses vulnérabilités psychologiques, consisterait, dans le contexte marocain, à alimenter une polarisation identitaire qui génère la division interne et manipule l’opinion publique, créant de fausses perceptions d’un « nous contre eux », d’une confrontation ouverte entre deux blocs opposés : les prétendus militants authentiques de la cause palestinienne, « kufyatistes » et les supposés « microbes » pro-normalisation, voire « moutassahyinines » !

La question palestinienne pour alimenter la polarisation

Alimenter la polarisation politique par l’instrumentalisation de la question palestinienne est l’une des formes contemporaines d’application de la stratégie de Sun Tzu, qui cherche à affaiblir l’adversaire par la division et le conflit interne, en évitant l’affrontement direct et en maximisant l’avantage stratégique grâce au contrôle du récit et à la manipulation psychologique.

Comment le discours de Benkirane génère-t-il la polarisation ? C’est aussi simple que cela : si l’autre pense ce qu’il pense, c’est parce que, dans le meilleur des cas, il est ignorant (« tu ne sais pas ce qui s’est passé en al-Ándalus »), dans le pire, il est stupide (« âne ») ou insignifiant (« microbe »). Il joue la caricature tout en s’abstenant radicalement de cette ouverture à l’autre si cruciale en démocratie, et montre simultanément ses crocs en tendant à normaliser la haine et la violence verbale dans l’espace public, rendant ainsi acceptable l’exclusion et la déshumanisation de l’autre (« microbes », « âne ») comme moyens de gérer le désaccord politique.

Quand on qualifie quelqu’un de « microbe » dans un usage métaphorique, il s’agit d’une insulte visant à dénigrer et déshumaniser l’individu en le réduisant à un élément insignifiant, nuisible et répugnant, comme un microorganisme pathogène. Cette métaphore exploite l’idée que le microbe est invisible à l’œil nu, invasif, source de maladie et de malaise, pour signifier que la personne est perçue comme un parasite, un élément indésirable ou un obstacle pour la société ou le groupe auquel elle s’adresse. Il s’agit donc d’une forme de métonymie qui réduit la complexité humaine à une caractéristique négative unidimensionnelle, renforçant l’effet insultant par la dévalorisation et la stigmatisation.

C’est ainsi que la rivalité politique normale et saine dans une démocratie cesse d’être une simple confrontation entre deux projets de société pour se transformer en une polarisation idéologique où le désaccord se radicalise et devient une division profonde et irréconciliable. Selon les chercheurs spécialisés dans ce phénomène sociopolitique, la polarisation politique se caractérise par deux phénomènes clés : la polarisation idéologique, où les positions politiques divergent fortement entre elles, excluant toute position intermédiaire, et la polarisation affective, marquée par une aversion émotionnelle et une méfiance intense entre groupes opposés.

Le terme « polarisation », très présent aujourd’hui dans le discours politique et médiatique à l’échelle internationale, désigne, dans son acception la plus courante, un phénomène social de division de la population en deux groupes antagonistes, de plus en plus éloignés, ne partageant ni les mêmes valeurs ni la même vision du monde. L’un des principaux facteurs influençant le processus de polarisation réside dans la simplification excessive et démagogique de la réalité, qui conduit à la confrontation, au manque de compréhension mutuelle et à la déshumanisation de l’adversaire.

Ainsi, le discours du 1er mai prononcé par le secrétaire général du PJD s’inscrit, avec toutes ses techniques linguistiques et ses ingrédients métaphoriques, dans une logique de radicalisation du débat public, où l’adversaire politique n’est plus un adversaire légitime mais un « microbe » à éradiquer. Un discours qui sape le pluralisme et la cohésion sociale tout en alimentant un climat de haine et de peur incompatible avec le choix irréversible de la démocratie au Maroc.

L’opposition entre « nous » et « eux »

La tentation de polariser l’opinion publique sur des sujets sensibles ne se limite pas au Maroc, mais fait partie d’un phénomène global qui touche de nombreux pays à travers le monde. Aux États-Unis, en France, en Allemagne et en Espagne, la polarisation politique s’est intensifiée ces dernières années, créant une profonde division idéologique entre différentes forces politiques et sociales. Cette fragmentation, souvent exacerbée par les réseaux sociaux et les médias, alimente des discours de plus en plus radicaux et identitaires, où la confrontation prime sur le dialogue.

Dans ce contexte international marqué par l’augmentation des tensions géopolitiques et des conflits armés, la stratégie de certains acteurs politiques, comme celle d’Abdalilah Benkirane au Maroc, consiste à exploiter des causes sensibles - en l’occurrence la question palestinienne - pour renforcer une polarisation identitaire, opposant un « nous » glorifié à un « eux » stigmatisé.

Dans cette dynamique, les acteurs politiques ne se contentent plus de débattre les idées ou les programmes, mais s’engagent à diaboliser leurs opposants, à les considérer non plus comme des rivaux légitimes, mais comme des ennemis à éliminer du jeu politique. Ce phénomène s’accompagne souvent d’une hystérie du discours et d’un rejet des compromis nécessaires au fonctionnement démocratique.

Une étude récente, après avoir révélé que, au cours des 40 dernières années, les citoyens des États-Unis ont développé des sentiments de plus en plus négatifs envers les membres du parti opposé, conclut que la polarisation politique dans la société nord-américaine n’est pas simplement un désaccord idéologique ; elle représente une crise profonde qui menace le tissu même de la démocratie américaine. Ses causes sont complexes et variées. Elles impliquent des changements dans les médias, dans la dynamique sociale et dans les structures électorales. Les conséquences sont graves et vont de la paralysie législative à l’augmentation de la violence politique.

En Espagne, les résultats de la IVe Enquête Nationale sur la Polarisation Politique concluent que le niveau de polarisation affective a augmenté significativement entre 2021 et 2024, de 30,6 %. Les partis politiques s’éloignent de plus en plus dans leurs positions idéologiques et territoriales, tandis que les sentiments négatifs entre les électeurs de différents partis figurent parmi les plus intenses au monde.

Pour expliquer les nombreuses causes de la polarisation dans les démocraties pluralistes, le politologue et auteur autrichien Markus Pausch souligne que les processus de polarisation apparaissent à partir de facteurs structurels et idéologiques. Très souvent, des raisons structurelles poussent à l’action idéologique. Les acteurs impliqués peuvent être démocratiques ou non, tant dans leurs objectifs que dans leurs méthodes.

Pour le sociologue espagnol Luis Miller, le fait que de nombreuses sociétés dans des pays dotés de systèmes démocratiques soient aujourd’hui plus polarisées qu’au cours des décennies précédentes, reflète un phénomène qui a principalement émergé depuis la Grande crise financière de 2007-2008, laquelle a déclenché d’intenses conflits internes dans plusieurs pays. Miller met en avant la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne, ainsi que l’assaut du Capitole aux États-Unis, comme des échos témoignant de situations de polarisation extrême dans ces pays. Il s’agit de dynamiques de confrontation sociopolitique qui conduisent à une polarisation identitaire et émotionnelle des partis politiques, et donc à une division profonde de la société en deux blocs irréconciliables fondés sur des identités sociales ou culturelles, plutôt que sur des différences programmatiques ou idéologiques concrètes. Cette polarisation simplifie la complexité politique en un affrontement « nous contre eux », où chaque camp perçoit l’autre comme une menace existentielle pour la nation ou son mode de vie.

Le philosophe néerlandais Bart Brandsma, qui a forgé ce concept, soutient que la polarisation peut facilement conduire à une dynamique de violence qui blesse les personnes, propage la peur, suscite la terreur et peut même tuer. Pour caractériser la polarisation, Brandsma n’hésite pas à formuler trois « lois fondamentales ».

La première loi consiste à considérer que la polarisation est une « construction mentale » : l’opposition entre « nous » et « eux » n’est pas observable dans la réalité, c’est une abstraction, essentiellement fondée sur des identités, même s’il s’agit de groupes réels (hommes et femmes, Européens et immigrés, défenseurs et opposants de la laïcité, etc.). Le passage à la polarisation se produit lorsque ces différences s’accompagnent de significations présentées comme typiques des identités en question. La deuxième loi suggère que la polarisation a besoin d’un « carburant» constant, si on cesse de l’alimenter, son intensité diminue et elle finit par s’éteindre. La troisième loi établit que la polarisation est régie par une « dynamique émotionnelle », ce qui explique pourquoi les arguments, qu’ils soient factuels ou rationnels, ont peu d’effet sur elle, et pourquoi il est possible de recourir aux théories du complot.

À la lumière de ces trois lois de la polarisation formulées par Bart Brandsma, on peut s’interroger sur la capacité du dirigeant islamiste à polariser l’opinion publique marocaine. Benkirane pourrait-il, en s’appuyant sur sa stratégie discursive, créer dans la société marocaine une opposition mentale entre « nous » et « eux », et alimenter constamment cette division par un discours émotionnel et conspirationniste, visant à radicaliser le débat public et accentuer le clivage idéologique ?

L’immunité marocaine contre la polarisation

L’excès du discours polarisant de Benkirane, en plus d’avoir été largement critiqué, a été perçu comme un signe d’épuisement politique d’un dirigeant qui lutte pour retrouver sa légitimité dans une scène politique marocaine profondément renouvelée depuis la défaite électorale de son parti. En tentant de se positionner comme le parti politique défenseur de la cause palestinienne, il ne fait pas seulement une exploitation maladroite d’une question délicate, mais il détourne également l’attention des véritables préoccupations nationales du peuple marocain, ce qui a encore accentué le malaise dans l’opinion publique.

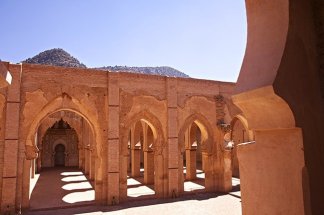

Il convient de souligner ici que le paysage partisan marocain est souvent décrit comme un espace politique marqué par des divisions entre gauche et droite, conservateurs et modernistes, mais ce clivage a toujours été et reste limité, moins radical que dans d’autres pays de la région. Le Maroc a réussi à maintenir un certain degré de stabilité politique et de cohésion sociale grâce à un système multipartite complexe, à une approche modérée de l’islam qui favorise le dialogue et la coexistence, ainsi qu’à une monarchie constitutionnelle forte où le Roi, comme le stipule la constitution, est le « Représentant suprême de la Nation, Symbole de son unité. Garant de la permanence et de la continuité de l’État, il veille au respect de l’islam et de la Constitution. Il est le protecteur des droits et libertés des citoyens, des groupes sociaux et des collectivités ».

L’immunité qui existe au Maroc face à la polarisation extrême, s’explique essentiellement par une gestion prudente des tensions identitaires et religieuses, notamment par la tutelle du domaine religieux exercée par l’institution de la Commanderie des croyants, une institution active et un élément structurant de l’identité nationale marocaine, qui promeut un islam modéré et tolérant. Contrairement à d’autres pays voisins où la polarisation a conduit à de profondes crises, le Maroc a ainsi réussi à contenir les divisions grâce à un modèle d’alternance politique pacifique et à une culture politique qui privilégie le dialogue et le consensus.

Il convient de rappeler dans ce contexte que le Plan pour l’Intégration de la Femme dans le Développement, notamment à travers la réforme du Code de la Famille (mudawana), avait suscité un véritable risque de polarisation politique, symbolisé par le contraste entre les deux grandes manifestations organisées en mars 2000, celle des islamistes à Casablanca et celle des « modernistes » à Rabat. Cette division reflétait une fracture profonde entre un modèle conservateur lié à la tradition et un modèle moderniste, qui valorise les droits individuels et la liberté des femmes. Mais le Roi Mohammed VI, jouant son rôle central et décisif à ce moment crucial, a su écouter les différentes sensibilités en créant un espace de dialogue entre modernistes et traditionalistes, évitant ainsi que les tensions entre ces deux courants ne dégénèrent en affrontements politiques majeurs. Pour prévenir la polarisation politique et préserver la cohésion sociale, le Roi encouragea un processus progressif et inclusif, qui reconnaît les valeurs religieuses tout en soutenant les droits des femmes.

Ce sont ces mécanismes d’immunité, qui permettent au pays de préserver la cohésion nationale face au risque de polarisation observé ailleurs, notamment le rôle central de la monarchie ainsi que la culture politique du consensus et de la modération, qui agissent comme un système d’autorégulation, favorisant la tolérance, le dialogue et la coexistence pacifique, et qui neutralisent par conséquent les positions extrêmes et unilatérales, rendant tout discours polarisant totalement voué à l’échec.