Culture

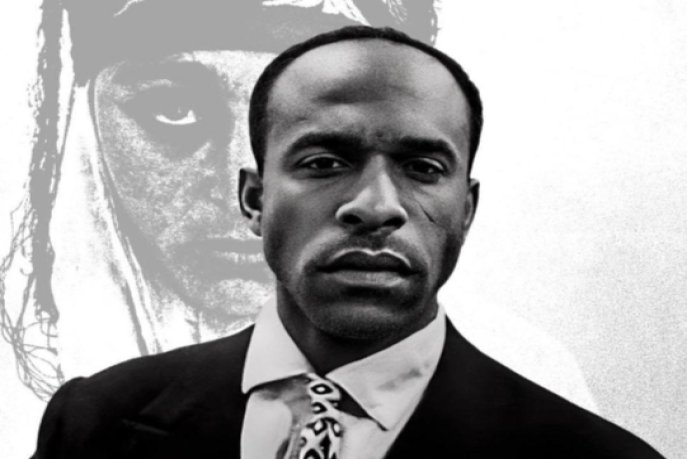

Frantz Fanon est-il toujours d’actualité, le FLAM 2025 tente d’y répondre à Marrakech

Les dynamiques de domination et d’aliénation qu’il dénonçait perdurent encore (Rokhaya Diallo)

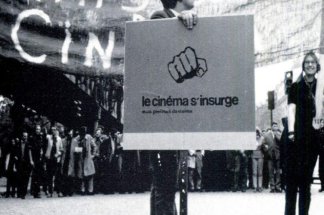

Marrakech - Une table ronde s’est penchée, samedi à Marrakech, sur l’héritage intellectuel de Frantz Fanon, la pertinence de sa pensée et son influence sur les luttes contemporaines.

Cette rencontre au Festival du livre africain de Marrakech (FLAM), devenu un rendez-vous culturel incontournable, sous le thème "la pensée de Frantz Fanon à l’épreuve des temps", a rassemblé une pléiade de personnalités de divers horizons qui ont mis en évidence la résonance actuelle de Fanon, notamment dans les crises politiques et sociales en Afrique et au sein des diasporas.

Pour l’écrivaine et journaliste française, Rokhaya Diallo, relire Fanon aujourd’hui permet de constater que les dynamiques de domination et d’aliénation qu’il dénonçait perdurent encore.

Les récits de Fanon précédent leur temps, du fait qu’il a exploré des thèmes, à l’instar des effets de l’oppression sur la santé mentale, qui reviennent dans les mouvements contemporains, a-t-elle relevé.

Une "quête absolue de liberté’’

L’universitaire et écrivain sénégalais, Felwine Sarr, a expliqué, lui, comment sa perception de Fanon a évolué au fil du temps, allant d’une lecture initiale peu marquante à une inspiration décisive qui l’a conduit à co-écrire une pièce de théâtre.

Il a souligné que les œuvres de Fanon sont marquées par une parole agressive, qui cherche à s’adresser à ses interlocuteurs comme des inter-égaux, des individus bien particuliers, et non à une foule anonyme.

Pour l’écrivain franco-djiboutien, Abdourahman Waberi, le rapport de Fanon au langage est une "quête absolue de liberté" qui passe par une possession du langage et une capacité à s’emparer de la parole pour exprimer sa vision du monde.

Et d’ajouter que les essais de Fanon, bien que parfois denses et presque incompréhensibles à la première lecture, interpellent l’imaginaire.

La pensée de Frantz Fanon (1925-1961), bien qu’apparemment difficile d’accès, est marquée par une analyse profonde du colonialisme, du racisme et de la décolonisation. Son œuvre, qui mêle psychanalyse, philosophie et engagement politique, reste une référence majeure dans les études postcoloniales.

Fanon analyse le colonialisme comme un système de domination qui ne se limite pas à l’exploitation économique, mais qui produit aussi une aliénation psychologique des colonisés. Dans *Peau noire, masques blancs* (1952), il montre comment le racisme colonial impose aux peuples dominés une image dévalorisée d’eux-mêmes, les poussant à intérioriser leur infériorité et à adopter des comportements mimétiques envers la culture du colonisateur.

Dans Les Damnés de la terre (1961), il défend l'idée que la violence est un passage quasi inévitable du processus de décolonisation. Il considère que le colonisé, maintenu dans l’oppression et l’humiliation, ne peut se libérer qu’en renversant par la force le système colonial. Il voit dans cette violence une forme de catharsis permettant aux peuples colonisés de retrouver leur humanité et leur dignité.

Fanon est surtout un précurseur qui a démonté l’impact psychologique de la colonisation. Il explique que le colonisé est enfermé dans une identité imposée par le colonisateur, ce qui crée une aliénation profonde. Il analyse également comment le langage et la culture sont des instruments de domination, le colonisé étant souvent forcé d’abandonner sa langue et ses traditions pour être accepté dans le monde du colonisateur.

Aujourd’hui, la pensée de Fanon continue d’influencer les études postcoloniales, les mouvements antiracistes et les théories critiques du pouvoir. Son analyse de la violence et de la construction des identités colonisées reste pertinente dans les débats sur le néocolonialisme et les luttes pour l’émancipation des peuples opprimés.

Fanon a laissé une œuvre majeure qui éclaire la complexité des rapports de domination et propose une réflexion radicale sur la libération des peuples et la reconstruction des identités postcoloniales.