Culture

Quand j’ai touché le futur : ma première expérience avec le métavers – Par Abdelfettah Lahjomri

Image générée par IA - expérience sensorielle, illusion du réel, liberté virtuelle, ou humanité augmentée

Quand j’ai touché le futur : ma première expérience avec le métavers, est une plongée immersive et vertigineuse de Abdelfetah Lahjomri dans un monde sans gravité où les frontières entre réel et virtuel s’effacent, métavers, transformation numérique, réalité virtuelle, utopie technologique, avatars, identité numérique, art immersif, réflexion philosophique, futur digital, intelligence artificielle, expérience sensorielle, illusion du réel, liberté virtuelle, humanité augmentée.

Quand j’ai touché au métavers pour la première fois… Transformation numérique ou utopie virtuelle ?

Dès mes premiers instants dans le métavers, j’ai été envahi par un sentiment mêlé d’étonnement et de confusion, comme si j’entrais dans un monde sans gravité, où toute perception du temps et de l’espace se dissolvait. Les couleurs étaient éclatantes. Les dimensions s’entremêlaient dans une symphonie numérique qui échappait à toute logique familière. J’avançais dans une peinture vivante, dessinée avec une lumière sans ombre. C’était la première fois que je ressentais une telle présence dans cet espace nouveau : étais-je là physiquement ou n’étais-je qu’un simple reflet virtuel de ma volonté ? Ces premiers pas ressemblaient à une plongée dans un océan de possibles, où tout devient modelable selon le désir. J’ai eu, l’espace d’un instant, l’impression que ce n’était pas moi qui découvrais le métavers, mais lui qui me redécouvrait, redéfinissant ma perception de moi-même, en même temps que ce que signifie franchir des frontières dans un monde sans cesse dépassable.

Cette découverte m’a submergé d’émotions contradictoires. Un mélange de fascination et de méfiance, d’euphorie et d’inquiétude. C’était comme si j’avais découvert une porte secrète restée close pendant des siècles, soudain ouverte, révélant un univers dont j’ignorais jusqu’à l’existence. Un monde qui dépasse toutes les limites et lois que je connaissais. J’avais l’impression de me tenir au seuil d’un nouveau temps, où les frontières entre le réel et l’illusion, entre le corps et l’ombre, entre perception et expérience, se dissolvent.

Qui redéfinit l’autre ?

Mais vers où allons-nous ? Sommes-nous à l’aube d’une ère où l’être humain se libère des contraintes du tangible ? Ou bien sommes-nous en train de tisser une cage numérique pour y enfermer nos âmes, sans même nous en rendre compte ? Redéfinissons-nous la réalité ou bien est-ce la réalité qui nous redéfinit ? Autant de questions qui me traversent — certaines éveillent mon enthousiasme, d’autres nourrissent un doute profond : sommes-nous en train d’inventer un monde plus vaste, ou dessinons-nous les contours d’une utopie vouée à se muer en labyrinthe sans issue ?

Le métavers est sans doute l’un des concepts les plus controversés de l’univers numérique ; là où certains y voient une avancée décisive vers un futur entièrement digitalisé, d’autres ne le considèrent que comme une utopie virtuelle — un prolongement de la technologie actuelle sans rupture véritable, toujours dépendant d’infrastructures techniques classiques, confronté à des défis juridiques et techniques qui pourraient freiner sa transformation en espace numérique global, capable de bouleverser les modes d’interaction humaine et le quotidien. Il est vrai que le métavers promet une refonte totale des modes de vie, redéfinissant travail, éducation et relations sociales dans des environnements dépassant les limites du monde physique. Grâce aux technologies de réalité virtuelle, les réunions, conférences et activités économiques deviennent plus fluides, plus ouvertes, offrant de nouvelles possibilités d’échange, affranchies des barrières géographiques.

Mais à l’inverse, le métavers se heurte à de nombreux défis, notamment les contraintes techniques et économiques qui risquent d’empêcher sa généralisation, sans oublier les questions éthiques liées à la vie privée et à la propriété numérique, ainsi que ses impacts sociaux potentiels, comme l’isolement accru ou l’aggravation de la fracture numérique entre les sociétés capables d’y accéder et celles dépourvues des ressources nécessaires.

Métavers : émancipation ou illusion ?

Le métavers croise les domaines de la technologie, de la culture, de l’économie et de la politique. Il ne se limite pas à une simple extension de la réalité virtuelle ni à un espace numérique en 3D, mais constitue un environnement interactif global, où les identités numériques, l’économie virtuelle et l’intelligence artificielle se rencontrent, redéfinissant les formes d’interaction humaine dans les univers numériques. De cette manière, le métavers nous confronte à une question philosophique sur le sens de la liberté et les limites du réel : s’agit-il d’une libération des normes établies ou d’un plongeon dans un dédale sans issue ?

Mon expérience avec le métavers m’a révélé un espace sans murs, où les distances s’effacent, et où les rêves prennent forme par un simple geste de la main ou un regard posé sur des icônes virtuelles. L’utilisateur peut y remodeler le monde qui l’entoure, voire sa propre identité, selon sa volonté et non selon les diktats de la société. Ce qui m’a particulièrement frappé, c’est que l’idée y devient visible, que le rêve y prend corps dans une réalité numérique affranchie du temps réel, quand notre lien au monde matériel s’affaiblit et que l’existence elle-même devient une illusion, dénuée de sa sensorialité coutumière.

Quand l’existence est redéfinie en un clin d’œil

L’existence ne se limite plus à ce que l’œil voit ou que la main touche. Elle devient modulable, recréée par des équations numériques qui imitent — voire surpassent — le réel. Dans le métavers, la frontière entre le possible et l’impossible se brouille, et l’esprit détient un pouvoir absolu pour façonner mondes et identités. Oui, d’un simple geste ou d’un regard, l’être humain franchit un seuil — quittant un monde physique limité pour un espace virtuel où la distinction entre réalité et fiction s’estompe, et où la notion même d’existence est reconfigurée, affranchie du corps et du temps.

J’ai quitté cette expérience le cœur chargé de questions troublantes (du moins pour moi) : ce prolongement numérique est-il l’apogée de la liberté ou le tournant d’un nouvel exil intérieur ? Ouvre-t-il l’horizon de l’expérience humaine ou bâtit-il une cage de verre nous enfermant dans une simulation si parfaite qu’on en oublie de vivre ? Ce que nous vivons là-bas est-il un prolongement de notre vie ou le reflet d’un leurre que nous avons envie de croire ? Inventons-nous une réalité qui nous affranchit de nos contraintes ? Ou fuyons-nous vers une version « améliorée » de l’illusion, de peur d’affronter la vérité ?

Il ne fait aucun doute que le métavers redéfinit le monde selon la volonté de l’homme, dépassant les lois de la nature, au point que l’imaginaire y devient plus réel que la réalité elle-même. Dans cet espace infini, les frontières entre temps et lieu s’estompent, et les désirs se transforment en entités numériques concrétisées par simple programmation, affranchies des contraintes du monde physique. Pourtant, malgré l’illusion d’indépendance, elles restent soumises à des algorithmes sophistiqués qui en déterminent les limites et les trajectoires, en faisant le prolongement d’une intelligence artificielle qui imite la réalité sans jamais s’en détacher totalement.

Entre le physique et le virtuel : où commence la vie et où finit-elle ?

À une époque où vérité et illusion se confondent, la vie ne se résume plus au battement d’un cœur ou à la présence d’un corps. Elle s’étend désormais à des espaces numériques redéfinissant les identités, abolissant la frontière entre possible et impossible. Dans le métavers, j’ai compris qu’un être humain pouvait exister sans corps, parler sans voix, se déplacer sans contraintes, comme si l’existence s’était libérée de sa matérialité pour se recomposer en formes virtuelles redéfinissant même le sens de la vie.

Mais si l’existence numérique élargit les horizons de perception et d’expérience, jusqu’à quel point peut-elle être considérée comme un prolongement de la vie réelle ? Est-ce une intensification de notre humanité ou un éloignement d’elle ? Créons-nous une alternative à notre existence ou nous éloignons-nous peu à peu de la réalité que nous connaissions ?

Le métavers : nouvelle géographie numérique

Le métavers n’est pas seulement un espace numérique en 3D, mais un système complet qui réinvente l’interaction numérique au-delà des technologies actuelles fondées sur des sessions limitées à des applications spécifiques. En ce sens, le métavers constitue un environnement autonome, un monde numérique détaché du temps et de l’espace.

Alors que l’internet classique repose sur des interfaces en deux dimensions – textes, images, vidéos – le métavers élève l’expérience numérique à un niveau plus immersif et sensoriel. Grâce à un avatar, l’utilisateur peut marcher, parler, travailler, jouer, dans un monde numérique qui stimule tous les sens, imitant la réalité et parfois même la surpassant.

Le technicien qui m’a accompagné durant cette expérience m’a expliqué que le métavers n’est pas séparé de la réalité, mais qu’il réunit réalité augmentée et réalité virtuelle, permettant aux utilisateurs d’interagir avec des éléments numériques dans leur environnement réel. Une entreprise, par exemple, peut organiser des réunions avec des participants du monde entier comme s’ils étaient tous dans une même salle.

Il a ajouté que le métavers permet d’adopter plusieurs identités et de se libérer des contraintes physiques. Il a conclu, en souriant : « Ce changement pourrait redéfinir l’appartenance sociale en créant des communautés numériques non plus fondées sur la géographie ou la culture, mais sur les centres d’intérêt et les interactions dans cet espace virtuel. »

Entre utopie numérique et inquiétudes bien réelles

Le défi du métavers n’est pas seulement technique, mais surtout philosophique et social. Tandis que certains y voient une révolution numérique libératrice, d’autres le perçoivent comme un outil d’asservissement et de domination digitale. Une question centrale demeure : redéfinissons-nous l’existence humaine à l’ère numérique ou ne faisons-nous que renforcer les illusions technologiques qui aggravent l’isolement et concentrent le pouvoir ?

L’existence se manifeste dans l’expérience et l’interaction avec le monde, tandis que le numérique crée un espace permettant à l’humain de transcender les limites de l’espace-temps, élargissant son vécu comme jamais auparavant. Cela implique une redéfinition de notre rapport au temps, à l’être, à l’autre. La communication n’est plus un simple lien entre individus éloignés, mais devient un espace autonome où les relations humaines sont redessinées, donnant naissance à de nouveaux concepts comme celui du "soi numérique".

L’individu n’est plus confiné à une seule identité stable, mais peut en adopter plusieurs, interagissant de manière non conventionnelle et redéfinissant ainsi le sens même de l’existence dans l’ère numérique.

À l’opposé de cette vision, on pourrait affirmer que nous ne vivons pas une véritable redéfinition de l’être, mais une substitution progressive du réel par un monde virtuel reflétant uniquement des illusions construites selon une logique de contrôle et de monopole.

Les espaces numériques ne sont pas neutres : ils sont façonnés par des algorithmes orientés, qui enferment les individus dans des bulles cognitives, modelant leur conscience selon des intérêts économiques et technologiques précis.

Un danger philosophique en filigrane

Une question surgit : avons-nous réellement la liberté de nous façonner dans l’univers numérique ou sommes-nous conditionnés par un système qui dicte nos interactions, notre vision, voire notre manière de penser ?

À mes yeux, cette interrogation constitue une base pertinente pour critiquer l’idée même de "progrès technologique", qui pourrait, en réalité, n’être qu’un outil de repli de l’individu sur lui-même et de soumission à une logique capitaliste qui redéfinit ses désirs et son identité de manière inconsciente.

L’époque numérique ne peut être réduite à une opposition simpliste entre redéfinition de l’existence et illusion technologique. Nous faisons face à une véritable contradiction : d’un côté, le numérique ouvre des perspectives inédites pour enrichir notre perception et remodeler notre relation au monde ; de l’autre, il installe une structure de contrôle invisible qui conditionne nos expériences dans des limites que nous ne maîtrisons pas.

Quand le métavers réinvente l’émerveillement des musées

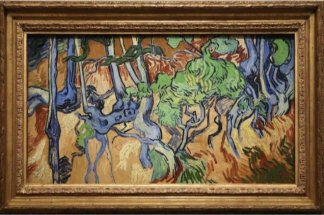

J’ai découvert le métavers lors d’un séjour à Paris, ville-lumière qui conserve encore l’aura unique de ses musées, ces lieux de dialogue silencieux entre l’homme et son temps, entre le pinceau du peintre et l’émotion du spectateur.

Mais je me suis retrouvé face à une expérience tout à fait différente : le métavers semblait rivaliser avec ces institutions vénérables, en redéfinissant le rapport entre l’art et l’imaginaire, en offrant à la création une nouvelle dimension au-delà du cadre et de la toile.

Dans une salle baignée d’une lumière bleue, j’ai chaussé des lunettes de réalité virtuelle et franchi un portail invisible vers des mondes de beauté inédite. La Joconde de Léonard de Vinci n’était plus prisonnière des murs du Louvre : elle était là, devant moi, éclatante, vibrante, presque vivante, me fixant de ses yeux profonds et chuchotant les secrets des siècles passés.

Les sculptures de Rodin, autrefois blocs silencieux de marbre, répondaient à mes gestes comme si l’art avait retrouvé une voix perdue grâce à ces nouveaux médias.

Sommes-nous face à une renaissance de l’art ou à son exil dans un monde d’artifices numériques ? Le métavers ouvre-t-il des fenêtres nouvelles sur la créativité ou nous confronte-t-il à une copie trop lisse du beau ?

Entre perplexité et fascination, j’ai compris que l’art, comme le temps, ne s’arrête jamais. Il trouve toujours ses voies pour parler à l’âme – qu’il soit dans les galeries du Louvre ou dans l’immensité d’un espace numérique sans frontières.

À méditer. Et à poursuivre.