Culture

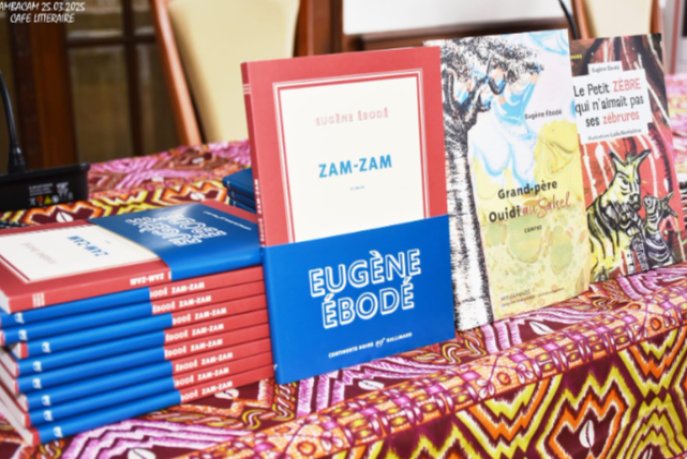

Onisha, fille des arts et puissance africaine, ZAM-ZAM de Eugène EBODE

.

Et si la vraie puissance n’était ni dans les muscles ni dans les armes, mais dans la poésie, le rire et l’imaginaire ? Dans Zam-Zam, Eugène Ébodé célèbre une Afrique plurielle, créative et indocile, là où le verbe devient résistance et la fiction, un acte de libération. Une lecture d’Alain Joseph Sssao*.

Par Alain Joseph Sissao*

Le dixième roman d’Eugène Ébodé Zam-Zam paru aux éditions Gallimard dans la lumineuse collection Continents Noirs des éditions Gallimard, sonne comme le roman de la dissidence enjouée et de l’ironie dirigée contre le virilisme. Le romancier présente un héros fort en muscles (Zam-Zam), mais soudain amoindri par les petites taloches d’une femme puissante grâce à son imagination débordante. Quelle interrogation examine ce roman à clefs ? Ce qu’est la puissance véritable. A quoi sert-elle ? A frapper les corps ou à remuer les esprits ? A l’évidence, suggère l’écrivain, la poésie est la fleur des arts et la plus forte des armes. Ecrire la fiction peut être vu comme un exercice destiné à frapper les esprits. Et pour ce faire, autant se placer dans le sillage d’Onisha et suivre ses fils narratifs empruntés à la bibliothèque universelle.

Eugène Ebodé

L’auteur explore et innove dans la technique et les moyens mobilisés pour agencer l’intrigue en perdant puis en rattrapant malicieusement le lecteur. Il utilise plusieurs genres littéraires notamment le mélange des genres voire le trouble des genres : poésie, essai, prose, pastiches, intertextes romanesques, littéraires, intermédialité et interartialité, dizains érigés en métrique rigoureuse.

Comme le dit l’auteur dans un entretien et à la dédicace qu’il a bien voulu me faire de son roman, « l’hybridation est au commencement de ce livre. Manière de convoquer le multiple pour dire l’unité. »

En effet, on entre dans ce livre par un autoportrait d’Alexandre Pouchkine avant le Prologue qui annonce les couleurs du ton du roman marqué par cette autodérision pouchkinienne :

« vrai démon pour l’espièglerie,

vrai singe par sa mine,

beaucoup trop d’étourderie.

Ma foi, voilà Pouchkine. »

Le prologue est un long monologue ou soliloque qui annonce le malaise du narrateur, lequel s’adresse à son éditeur, « Maestro », qui attend un manuscrit. Le narrateur expose le malheur existentiel, proche du spleen baudelairien, dans lequel il a été plongé et, on le devine, qui l’a empêché d’écrire : la « mélantalgie ». Tel est le mal qui tue : « un condensé de mélancolie et de nostalgie. » Comment en sort-on ? L’époque que décrit ici le romancier est celle des frustrations et de la mélancolie qui, lorsqu’elle croise en effet la nostalgie, crée en effet une asphyxie. La mort par suffocation.

Le roman en prose puis en vers est une suite de tentatives du narrateur, foudroyé par la beauté d’Onisha, de retrouver ses esprits, de vivre pleinement son coup de foudre. Mais Onisha échappe au poète. Une Afrique sous tension nous est contée quand un virus étrange s’abat dans le Royaume de Pamanga avant qu’un incendie ravageur de s’annonce. Qui mieux qu’un conteur ou fabuliste pour parler de notre histoire, de nos hauts faits, de notre culture ? Pour Senghor, il s’agissait de remobiliser les valeurs et les cultures du monde noir. Pour Ebodé, il est question de réunir les Suds en leur deux parties symboliques que n’oppose plus la ligne de sable saharienne. Ebodé le fait à sa manière en empruntant le ton rabelaisien du bas corporel, de la démesure, du rapprochement et de la rupture de la distance avec son interlocuteur.

Il évoque tour à tour les personnes qui ont compté dans l’histoire de la culture africaine, Ibn Khaldun, Hassan Wazzan, le diplomate, l’insubmersible. Il restaure les figures littéraires, Wole Soyinka, pour son théâtre, sa satire, Oyono pour sa verve, son humour, Ouloguem, pour sa traversée des mondes boursouflée de colère, sa raillerie fantastique, Hampâté Ba, le restaurateurs, le passeur, pour paraphraser Alain Ricard dans Des langues aux livres. Les littératures en langues africaines. Aucun écrivain de son univers n’échappe à cette convocation littéraire militante : Mongo Beti, Emmanuel Dongala, écrivain et chimiste, Tierno Monénembo, Henri Lopès, Ken Saro Wiwa, le martyr, pour les cris étouffés de douleur, d’injustice, et Edmond Amran El Maleh de l’Afrique du Nord. On sent une tentative comme Giambatista ou le viol du discours africain de George NGAL d’allier deux mondes antinomiques, l’Afrique subsaharienne et le l’Afrique du Nord. L’écrivain marocain Abdellah Baïda est requalifié de biographe et de tisserand de liens entre générations d’écrivains et prend place, peut-être un peu trop rapidement, dans cette convocation des hommes et femmes de lettres (Mariama Ba, Véronique Tadjo, Nadine Gordimer) qui fait intertexte littéraire et culturel.

Le narrateur utilise des apophtegmes pour illustrer des idées simples qui reviennent comme des vérités éternelles du roman. « Dieu est grand ! ».

Le roman comprend onze (11) sous titres qui correspondent aux pérégrinations du personnage Zam-Zam, anciennement Ambassa, assimilé dans la langue camerounaise à un fou ou illuminé, mais ce mot onomatopée renvoie aussi chez les pèlerins musulmans du retour de la Mecque, à l’eau miraculeuse de la terre Sainte qu’on vient donner aux parents pour leur permettre de se purifier. Coïncidence ou intention ? Zam-Zam, pour la coïncidence, découvrira un puits dont la prodigieuse source permettra de vaincre l’incendie.

Ainsi ces parties du roman s’articulent comme suit :

- la ville maudite,

- Variations autour de la sauce-feuilles

- L’audience du Grand Vizir

- La nuit des taloches

- Le second point du rapport sur Nosidor

- La foire des fortes têtes qui récalcitraient

- Le plaidoyer de Yebo

- La dernière volonté d’Onisha

- Souvenirs de la nuit des taloches

- Les décrets du Sultan

- L’incendie.

Les titres de ces parties correspondent à des évocations de la diégèse romanesque qui fait usages d’intertextes, de prolepses, d’analepses.

La reine Onisha, femme fatale ou salvatrice et à l’imagination créatrice puissante ressemble à Nedjma de Kateb Yacine. Elle représente la quête du personnage homodiégétique. Il connait des déboires sentimentaux, parfois accepté, parfois éconduit et il va rechercher sa consolation dans de nouvelles aventures.

Le roman emprunte l’écriture du poème en prose dans la partie consacrée à la « ville maudite ».

« Variations autour de la sauce-feuilles » évoque l’art culinaire et nous plonge dans un univers africain, camerounais du Sultan Bokito à l’instar du Sultan Bamoun. Le Gomina ne renvoit-il pas au « gouvernement », parfois moqué pour son indifférence ou craint pour sa cruauté, est une métaphore de l’Etat régulateur, tandis que le royaume, imaginaire ou réel de Pamanga, montre la volonté d’Eugène Ebodé de présenter les traditions africaines encore vivaces.

Ébodé ne se prive pas au détour de créer des néologismes ou concepts propre à cet univers rabelaisien.

Dans la partie concernant Les décrets du Sultan, Ebode se permet des audaces contemporaines pour paraphraser Jacques CHEVRIER. L’interartialité musicale fait son entrée à la page 91 avec l’évocation de la musique africaine : Dans le royaume de Pamanga seules les musiques endiablées sont autorisées : Olomidé, Bebey, Meiway, le génie de Kpalèzo, Fally Ipupa, Me Gim’s. Ebodé, sous couvert du burlesque, accorde aussi une attention aux arts de la danse et du spectacle vivant, lesquels sont décrétés indispensable pour vaincre la « mélantalgie » et sa faucheuse radicale. La musique et ses ambianceurs sont célébrés à Pamanga, le royaume du rire, pour terrasser la tristesse. « Aïcha », la chanson de Cheb Khaled est citée, mais ceci pour indiquer qu’elle ne passera plus sur les antennes de Pamanga, afin de ne pas inonder les oreilles et les cœurs de mélomanes de la terrible et funeste mélancolie.

On voit ici aussi, musiciens du Nord et du Sud du Sahara sont présents dans un dispositif de faisant la part belle au répertoire africain et à sa diversité entre musique langoureuses et mélodies échevelées.

Je repose ici le récit, ou le conte où je l’ai pris en passant le témoin aux générations montantes de faire de cet hymne de la diversité, de la tolérance et de l’arc-en-ciel, le moteur d’une Afrique et d’un monde de demain pour bâtir l’Afrique du futur comme le voulait Stanislas Spero Adetovi.

*Pr SISSAO Alain Joseph est Directeur de Recherche/Pr Titulaire du CAMES en littérature africaine, 2012, Institut des Sciences des Sociétés (INSS),Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST), Laboratoire Littératures, Espaces, Arts et Sociétés (LLAES) Université Joseph KI ZERBO