société

L’Homme qui m’avait adoptée en journalisme*

Un cœur grand comme ça, prêt à tout pardonner. Ou presque. Les seules fautes qu’Abdallah Stouky ne pardonne pas sont bien les fautes d’orthographe…

En 1988, je faisais mes premiers pas en journalisme. Fraîchement diplômée de l’Institut supérieur de journalisme de Rabat, j’intégrais, pleine de rêves à la Albert Londres, le journal Almaghrib, dirigé alors par Mustapha Iznasni et Najib Refaif.

Le journal se trouvait à l’époque rue Prince Moulay Abdallah, au-dessus d’un magasin d’instruments de musique, Le Clavecin, en face de la pâtisserie La Petite Duchesse dont je garde encore le goût de ses tartes au citron. Derrière, Le Dolce Vita vendait ses glaces, toujours copiées, jamais égalées, alors qu’on se donnait rendez-vous à La Mamma pour des pizzas cuites au feu de bois. À Rabat, les journées étaient aussi longues que nos soirées. C’était la fin des années 1980. Des murs allaient commencer à tomber. Des concerts contre la faim dans le monde s’organisaient. La Palestine était toujours la Cause marocaine. On parlait encore à voix basse des disparus, des détenus politiques et de ces années toujours de braise.

C’est dans cette ambiance que j’ai connu il y a un quart de siècle Abdallah Stouky. Il venait nous voir au journal Almaghrib dont il avait été le fondateur pour le compte du Rassemblement national des indépendants et premier directeur. Ses visites régulières et constantes étaient toujours de grands moments pour nous autres journalistes. ‘zîzî était dans nos murs et cela s’entendait. Ses éclats de rire le précédaient dès les escaliers. Nos rires aussi ne tardaient jamais à fuser. Il avait toujours le bon mot, le mot pour rire, la petite phrase au vitriol : Abdallah Stouky a fait de l’ironie cette forme vraiment polie et élégante dans son cas du désespoir. Il y a 25 ans, pour la journaliste débutante que j’étais, Abdallah est déjà un monument. On s’adressait à lui avec déférence, un respect profond. « Avec lui, ça passe ou ça casse », me prévenait mon red’chef dans une sorte de mise en garde bienveillante. Les bons mots d’Abdallah Stouky sont célèbres. Ils peuvent aussi faire mal aux plus médiocres, aux impétueux, aux sans talents. Plus tard, je comprendrais que l’humour cinglant et teinté de vitriol d’Abdallah était une sorte d’armure qu’il revêtait sans cesse pour cacher des plaies béantes, des blessures abyssales, des souffrances indicibles.

J’ai eu la chance d’avoir été « adoptée » par Si Abdallah. Très vite, il m’a appelé « ma fille». Et il ne s’est jamais adressé à moi qu’en utilisant cette expression. Il ne faut pas s’y tromper. Ce n’était pas du paternalisme de mauvais aloi. C’est mal connaître cet homme dont l’allure et la folle crinière poivre et sel m’ont toujours fait penser à un personnage de roman. Dans sa bouche, «ma fille» signifiait adoubement. Abdallah Stouky m’avait adoptée pour veiller, en bonne fée, sur ma carrière. Une telle générosité est rare dans une profession comme la nôtre où les égos sont excentrés, éperdument lancés dans une course folle au « moi-je ». C’est lui qui m’a présenté la plupart des écrivains, peintres, poètes et cinéastes, contribuant tous les jours à la confection d’un carnet d’adresses sans lequel un journaliste n’en est pas vraiment un.

Cet immense professionnel qui nous donnait tous les jours des leçons d’écriture, d’élégance de la langue, m’a beaucoup appris. Il m’a poussée, mise en avant. Il m’a fait confiance, comme seul un père peut faire confiance à sa fille. Pas facile d’être, en journalisme, la fille d’Abdallah Stouky. Pas facile non plus d’être à la hauteur de sa maîtrise de la langue française, de ses papiers « hyper bien chiadés», de sa culture « XXL». Un cœur grand comme ça, prêt à tout pardonner. Ou presque. Les seules fautes qu’Abdallah Stouky ne pardonne pas sont bien les fautes d’orthographe…

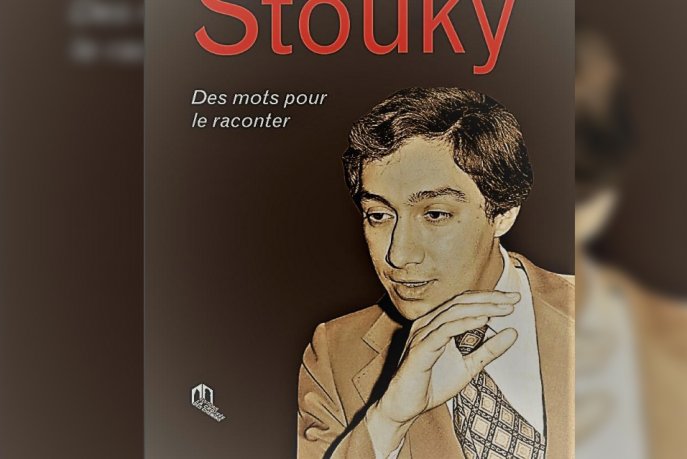

*Témoignage dans Abdellah Stouky – Des mots pour le raconter – Edition La Croisée des chemins